Харийс Туманс

ПЕРИКЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

опубликовано в журнале ” Ветник РГГУ” // Вестник РГГУ , 10. 2010. С. 117 -154.

Сегодня среди учившихся в школе людей нельзя еще пока встретить таких, которые бы ничего не слышали о Перикле и его «золотом веке» в древних Афинах. Образ этого человека уже давно стал одним из символов древней Греции и в сознании масс навсегда слился с образом первой в мире демократии. Конечно, за всю историю изучения античности у Перикла бывали и свои критики, но тем не менее, их голоса тонут в общем хоре панегирической традиции, на протяжении уже пары сотен лет определяющей отношение людей европейской цивилизации к этому человеку. Наверное, нет другого такого персонажа в истории, которому бы так повезло с памятью благодарных потомков. Поразительно то, что положительный образ Перикла оказался востребованным во всех политических системах XX в. – и в либеральной западной, и в советской, и в фашистской. Такое совпадение вкусов вполне можно считать уникальным, а потому заслуживающим особого внимания.

Идеализированный образ Перикла сложился сначала в либерально-демократической традиции, во многом благодаря известному труду Джорджа Грота[1] и с тех пор стал каноническим. В свою очередь, в фашистской Германии его приравнивали к фюреру, а его экспансионистская политика на море сравнивалась с морской стратегией Третьего Рейха[2]. И в Советском Союзе Перикл получил в – целом высокую оценку как в научных трудах, так и в школьных учебниках – чаще всего он представлялся в качестве выдающегося политика, деятельность которого отвечала чаяниям «широких народных масс» [3].

Сама по себе подобная схожесть трактовок у историков, чьи позиции по другим вопросам были столь различны, даже прямо противоположны, вызывает некоторое недоумение и требует объяснения. Мне представляется, что искать это объяснение следует не столько в историографии, где, в принципе, все понятно, сколько в самой личности Перикла и его политической деятельности. Следовательно, задачей здесь ставится прежде всего анализ политики и личности Перикла, на предмет выявления того, что в нем так импонирует людям нового времени и современности.

Для начала необходимо все-таки вкратце объяснить любовь к Периклу в разных историографических традициях, отражающих ведущие идеологии новейшего времени. Итак, что касается демократической англо-американской историографии, то причина ее симпатий к Периклу совершенно очевидна – для нее более чем естественно любить лидера первой в мире демократии. Она славит его как идеального политика «без страха и упрека», ставившего на первое место служение своему государству[4]. Кроме того, заслуга Перикла перед демократией заключается не только в формировании новой политической системы как таковой, но и прежде всего, в создании демократической идеологии, наиболее четко сформулированной в его знаменитой речи в честь павших афинян, пересказанной Фукидидом. В ней изложены все преимущества демократии: власть народного большинства, публичное обсуждение всех важнейших общественных дел, равноправие перед законом и в занятии должностей, свобода частной и общественной жизни и т.д. (Thuс. II, 36, 1. – 42, 1)[5]. Таким образом, Перикл стал «отцом» демократической идеологии, тезисы которой не устарели по сей день. Поэтому симпатии к ему современного мира настолько велики, что сегодняшняя панегирическая историография в своей любви иногда забывает о критерии объективности и готова пойти даже на манипуляции с хронологией, лишь бы освободить свой идеальный образ от всякой тени[6].

Также легко объяснить и симпатии к Периклу сторонников тоталитарных режимов– у них имелись свои, не менее важные основания для любви к нему. На них явно указывают знаменитые слова Фукидида, подводящие итог правления Перикла: «По названию это была власть народа (dhmokrativa), а на деле, власть первого гражданина» (uJpo; tou’ provtou ajndro;” ajrchv – Thuс. II, 65, 9. ). В этих словах предельно ясно показана та роль, которую играл Перикл в созданной им самим политической системе, называемой нами афинской демократией. На протяжении многих лет занимать ключевые позиции в государстве и определять всю его политику – это такое достижение, которым мог бы похвастать любой авторитарный лидер, вплоть до фюрера и генсека. Неудивительно, что даже и в современной литературе власть Перикла время от времени характеризуется как одна или другая форма единовластия, что-то вроде диктатуры или принципата[7]. Понятно, что этот аспект особенно импонировал именно тоталитарным режимам XX века, которых привлекал, прежде всего, объем власти «первого гражданина» Афин. При этом, нельзя не заметить, что Перикл изрядно превзошел всех тиранов новейшей эпохи, т.к. добился своего положения без узурпации, террора и репрессий.

Итак, в литературной традиции Перикл оказывается одновременно как великим демократом, так и авторитарным вождем. Чтобы понять этот феномен, необходимо, на мой взгляд, проанализировать его политическую деятельность вне всяких идеологий. Но для начала следует сказать несколько слов о характере политики к моменту появления на ее сцене Перикла. В то время политику «делали», как известно, аристократы и политическая жизнь определялась столкновениями знатных лидеров, оспаривавших друг у друга пальму первенства. В основе их амбиций лежала, на мой взгляд, древняя идея харизмы (cavri”), которая побуждала их к безудержным поискам славы и почета[8]. После падения тирании и реформ Клисфена условия политической «игры» изменились таким образом, что ее результат стал все более зависеть от волеизъявления демоса, оказавшегося в роли главного арбитра в конкурентной борьбе аристократов между собой[9]. Это автоматически породило соревнование между харизматическими лидерами за популярность. В результате власть постепенно из дара богов стала превращаться в технологию, а народ – в электорат[10].

Отныне, чтобы добиться успехов на политическом поприще, необходимо было заполучить этот самый электорат на свою сторону. Сделать это можно было тогда двумя способами: либо по- старинке, так, как обычно все делала традиционная часть аристократии, т.е. опираясь на свой древний кодекс чести, либо по-новому, т.е. отбросив все кодексы и принципы и руководствуясь лишь соображениями выгоды и эффективности. Отсюда, естественно, что, во всей дальнейшей политической жизни Афин, вплоть до времени Перикла, мы наблюдаем и два соответствующих типа политиков, придерживающихся либо одного, либо другого принципа, хотя обычно их делят по-другому: на политиков аристократического и демократического толка. К первому типу можно причислить Мильтиада Младшего, Аристида и Кимона, а ко второму – таких продолжателей дела Клисфена, как Фемистокл, Ксантипп и Эфиальт. Конечно, ни о каких двух «партиях» здесь не может быть и речи[11] – то были схватки знатных индивидов, которые. реализовывали тот самый «харизматический импульс», свойственный всей греческой аристократии. Принципиальное различие между ними состояло не в расхождениях по различным частным вопросам внутренней и внешней политики, а в мировоззренческих основаниях, определявших их представления о политической деятельности как таковой. Одни мыслили эту деятельность и себя в ней в рамках традиционных аристократических идеалов, а другие предпочли идеалам и принципам прагматизм. Для одних власть была даром богов и осуществлялась в виде патроната над обывателями, а для других она была лишь технологией, средством достижения собственных целей путем привлечения на свою сторону тех самых обывателей, формальными лидерами которых они становились[12]. Вот этими принципиальными подходами, основанными на мировоззренческих различиях, и объясняется, на мой взгляд, тот самый пресловутый дуализм афинской политики предпериклового периода, о котором так много уже сказано.

Накануне восхождения во власть Перикла, политический климат в Афинах определял Кимон – видный представитель аристократического направления в политике. Он был ярко выраженной харизматической личностью старого образца: красив, благороден, богат и к тому же, успешный военачальник, целым рядом блестящих побед умноживший славу и богатство как свои, так и отечества. Свое ведущее положение в городе он реализовывал через государственные должности, но укреплял его неформальными методами, например, с помощью необычайно щедрой благотворительности, надолго запомнившейся и навсегда вошедшей в анналы афинской истории ( Theop., FHG 115 F 89; Epit. Her., 6; Arist. Ath. Pol., 217, 3; Plut. Cim., X ). Как точно заметил Плутах, таким способом Кимон «старался подчинить своему влиянию и обуздывать народ, выступавший против знати…»( Plut. Cim., XV ). Тем не менее, ему было суждено потерпеть поражение в политической борьбе, а вместе с ним канула в лету и сама аристократическая политика как таковая. К этому приложил руку и Перикл, восходящая звезда которого принесла Афинам новую эпоху. Однако здесь нам важно лишь подчеркнуть, что он не был первым удачным лидером, которому удалось добиться полноты власти в своем городе, используя лишь конституционные методы. Уже две магистральные дороги были проторены на политический олимп и все средства достижения власти известны. Периклу оставалось лишь выбрать свой путь и усовершенствовать опыт предшественников.

Собственно говоря, Перикл не только открыл новую, но и «закрыл» старую эпоху. Он был последним великим аристократом у власти, хотя и лидером демократии, последним политиком «большого стиля», как раньше говорили немецкие мыслители. По отцовской линии он происходил из рода Бузигов, древнего и уважаемого, но не очень влиятельного. Зато по матери он принадлежал к Алкмеонидам, т.е. к тому роду, который дал Афинам Клисфена и который уже издавна был влиятельнейшей силой в государстве. Иными словами, происхождение обеспечивало Периклу прочный тыл[13], а семейные традиции не только вели его естественным путем в политику, но и в изрядной мере определяли его политическую ориентацию. Ему уже как бы по рождению было суждено продолжить демократическую линию в политике, которую начал еще Клисфен, а затем развернули и расширили Фемистокл и Ксантипп, отец Перикла. То была политика нового типа, которая не только строго придерживалась республиканских принципов, замешанных на популизме, но и была настроена явно враждебно по отношению к аристократической традиции и ее носителям. Кроме того, Периклу было просто суждено пойти по этой стезе еще и в силу сложившейся ситуации: когда он начинал, общепризнанным лидером в Афинах был Кимон – человек, которого невозможно было обыграть на поле аристократических правил. Перед Периклом открывался только один путь – стать на противоположную сторону, т.е. на позиции популизма. Если Кимон, говоря образным языком Плутарха, «обуздывал» народ, то Периклу ничего не оставалось, как повести этот самый народ к новым горизонтам популизма. Одним словом, неверно было бы считать Перикла представителем традиционной аристократии у власти, как это некоторые делают[14], ибо происхождение и приверженность традиции отнюдь не одно и то же.

Помимо того, начиная карьеру политика, Перикл принадлежал к принципиально новому поколению. Это поколение родилось уже после тех знаменитых сражений с персидскими полчищами, в которых была завоевана свобода Эллады. Послевоенная молодежь как нечто само собой разумеющееся воспринимала постоянный рост благосостояния, новые победы над персами за морем и укрепление могущества своего государства. Теперь она подросла и ей хотелось чего-то нового, свежего и радикального[15]. Вместе с тем, это был уже не просто обычный конфликт отцов и детей, который всегда и везде имеет место, но один из тех особых случаев в истории, когда за столкновением поколений скрывается внутренний надлом культуры, выражающийся в столкновении мировоззрений и ценностных систем[16]. В Афинах как раз и наступила такая эпоха, когда через столкновение старого и нового происходил процесс культурной трансформации. Перикл волею судеб оказался на самом гребне этой новой культурной волны. Семейные традиции и политическая обстановка, как сказано, со своей стороны поспособствовали этому, поместив его изначально в русло «левой» политики. Таким образом, он не только принадлежал к новому поколению политиков, но и всей своей сущностью был человеком нового, «современного» типа. Поэтому кривая политической деятельности неизбежно вывела его в оппозицию к аристократической традиции.

По образованию, всей своей внутренней формации и отношению к религии Перикл был человеком вполне современного образца, что не могло не вызвать к нему симпатий в историографии нового и новейшего времени. Не случайно античная традиция записала в его учителя таких известных рационалистов, как Зенон из Элеи, Анаксагор и софист Дамон ( Plut. Per., IV )[17]. Вся его политическая деятельность являет собой образец прагматического мышления, не отягощенного религиозными или моральными рамками, зато всегда послушного трезвому расчету[18]. Это было вполне естественно уже в силу тогдашнего расклада сил. Политики противоположного лагеря ( Мильтиад Младший, Аристид и Кимон ) уже в силу своей аристократической ориентации опирались на традиционные религиозные принципы, на которых зиждилась сама идея харизмы, служившая опорой для их амбиций. Соответственно лидеры демократического направления ( Клисфен, Фемистокл, Эфиальт и сам Перикл ) как раз наоборот, всей своей деятельностью изживали из политики идею харизмы и все вообще аристократические принципы, заменяя их республиканскими, или «конституционными», как бы мы сказали сегодня. Естественно, что их политическая модель могла базироваться исключительно на рациональном мировоззрении, в котором метафизика была либо вовсе выброшена из уравнения, либо вынесена за скобки. Не похоже, чтобы до Перикла кто-нибудь рефлектировал основания своего мышления, зато он, судя по рассказам Плутарха, обладал законченным и вполне цельным мышлением нового софистического типа ( Plut. Per., IV, VI ). Однако, это обстоятельство иногда оборачивалось и против него самого, обостряя и без того напряженную политическую борьбу и давая дополнительные основания для объединения его противников, возмущенных столь радикально прагматической и даже в чем-то антирелигиозной позицией Перикла[19]. В этом контексте становится понятным, что победа Перикла означала окончательную победу закона над харизмой, а вместе с тем и триумф политической системы над аристократическим индивидом.

В политике, как это ни парадоксально, Перикл был учеником Кимона. У своего старшего «коллеги» и конкурента он научился как основным стратегическим принципам политической деятельности, так и способу свержения его же. В конце – концов, он добивался тех же целей, что и его «учитель», т.е. конституционно оформленной и по возможности, наиболее полной власти. В этом смысле Перикл однозначно был продолжателем дела Кимона[20], только более успешным. Уже в начале карьеры он продемонстрировал практичность и вполне современную хватку политика нового типа. Пока Кимон воевал, Перикл «копал» под него и готовился занять его место. Он начал свою карьеру будучи еще весьма молодым и заявил себя в политике с того, что выступил с заведомо ложным обвинением против Кимона во взяточничестве ( Arist. Ath. Pol., 27, 1: Plut. Kim., XIV )[21]. Чтобы пробиться наверх ему было необходимо либо «свалить» Кимона, либо стать способным конкурировать с ним. «Свалить» с первого наскока не удалось и тогда Перикл пошел испытанным путем и занял позицию демагога – популиста, в пику противнику, опиравшемуся прежде всего на аристократию и стремившегося к «обузданию» народа ( Plut. Per., VII ). Кстати, бросается в глаза, что, характеризуя Кимона, Плутарх особенно подчеркивает благородство его характера ( Plut. Cim., IV, V ), в результате чего, даже вопреки воле автора, возникает контраст с новым лидером демократии, избравшим для своей политики подчеркнуто анти- аристократический курс. Исход борьбы двух титанов решали, как всегда в таких случаях, манипулятивные технологии обработки электората. Правда, изначально все козыри в этой игре находились в руках Кимона и Периклу нечем было их бить. Кимон, как сказано, привлек на свою сторону народ традиционным аристократическим способом – путем необычно щедрой благотворительности, поразившей воображение как современников, так и потомков. На этом поле Перикл явно проигрывал и не мог составить конкуренцию своему противнику, но тут ему на помощь пришел софист Дамон, который дал совет делать то же самое, но за государственные деньги ( Arist. Ath. Pol., 27, 3 – 4; Plut. Per., IX). Поистине это было остроумное решение – купить народ не за свои, а за его же деньги! Перикл последовал совету и позаботился о том, чтобы все было оформлено прилично, должным образом – он ввел свою знаменитую систему оплаты должностей и различных пособий[22]. Этот ход очень скоро принес свои плоды и позволил Периклу переманить электорат на свою сторону, что и подготовило почву для решающей победы. Стоило Кимону потерпеть неудачу в Спарте в 462 г., как исход борьбы оказался предрешен. Ему не только не удалось спасти Ареопаг от реформы Эфиальта, но и он сам был незамедлительно подвергнут остракизму[23]. В итоге, Перикл одолел Кимона его же методом, – как говорится, хороший ученик должен превзойти своего учителя. Вместе с тем утилитарный прагматизм нового типа окончательно победил старые аристократические принципы политики.

Как и для всех харизматических вождей и тиранов, главную опасность для Перикла представляла сила аристократии. Мало было убрать одного знатного лидера, надо было создать такие условия, чтобы его место не могли занять другие. Поэтому практически одновременно с решающим нападением на Кимона, была предпринята атака на Ареопаг – оплот аристократического влияния в государстве. Плутарх сообщает, что подкупив народ, Перикл стал использовать свое влияние для борьбы с Ареопагом ( Plut. Kim., IX ). Правда, сам Плутарх дает этому слишком уж психологическое объяснение, сведя все к банальной зависти из-за того якобы, что сам Перикл не мог стать членом Ареопага ( ibid. ). Не исключено, что зависть играла свою роль, но главным, несомненно, было все-таки желание подорвать мощь главного и последнего бастиона аристократии. Перикл прекрасно понимал, что только после победы над Ареопагом перед ним откроется путь к огромной власти в государстве, когда ничто уже не будет мешать ему свободно манипулировать массой. Как бы то ни было, но источники единодушны в том, что именно Перикл был инициатором реформы Ареопага, которая была успешно осуществлена руками Эфиальта, поплатившеогося за это своей головой ( Arist. Ath. Pol., 27, 1; Ibid. Pol., 1274a 8; Plut. Per., VII ). Как обычно, мораль и этика кончаются там, где вступает в силу «реальная политика» ( Realpolitik )… Следующий ощутимый удар по аристократии был нанесен в 453 г., когда Периклом был возрожден введенный некогда Писистратом институт выездных судей по демам ( Arist. Ath. Pol., 16, 5; 26, 2 ). Как и при тирании целью этого нововведения был подрыв власти аристократии на местах[24]. Еще два года спустя Перикл добился принятия нового закона о гражданстве, согласно которому гражданами признавались лишь те, у кого оба родителя были афинянами[25]. Есть основания полагать, что этот закон был направлен конкретно против Кимона, мать которого была фракиянкой и которого только скорая смерть спасла от лишения гражданских прав[26]. Кроме того, данный закон разрушал старинную аристократическую традицию заключать браки со знатными семьями из других городов, укрепляя тем самым свои внутренние позиции за счет внешних связей [27]. Все вместе эти мероприятия существенно ослабили влияние аристократии в обществе и расчистили пространство для продолжительного господства «первого гражданина».

Таким образом, Перикл медленно, но верно достиг своей цели и стал единовластным и неоспоримым лидером Афин. После разгрома последней аристократической оппозиции, руководимой Фукидидом, сыном Мелесия[28], уже никто и ничто не мешало Периклу осуществлять свое конституционно оформленное единовластие ( Plut. Per., XI, XV, XVI). С этого момента он постепенно становится настоящим владыкой и пятнадцать лет подряд выбирается на должность стратега, которая служила легальным основанием его власти. Хотя в коллегии состояло десять членов и формально все были равны, неформально же в ней был один главный член, ежегодно переизбиравшийся, – тот самый, кто «равноправней» всех остальных. В этой связи как-то сама собой напрашивается параллель с генсеками, постоянно и единодушно переизбиравшимися на своем посту…Кстати, современники Перикла, кажется, прекрасно понимали создавшуюся ситуацию и время от времени называли вещи своими именами. Фукидид был не единственным, кто заметил, что на самом деле представляла из себя власть «первого гражданина». Авторы комедий прозвали Перикла и его сторонников «новыми писистратидами», чему в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что внешне он и в самом деле походил на знаменитого афинского тирана ( Plut. Per., VII, XVI )[29]. Прозвищ у него, судя по всему, было много, но потомкам больше всего запомнилась наиболее одиозная кличка – «олимпиец», которая шутливо приравнивала его к «отцу богов» Зевсу ( Plut. Per., VIII )[30]. Вообще же, как не раз отмечалось, в современной Периклу литературе заметно довлело критическое отношение к нему, которое стало меняться только по прошествии немалого времени, примерно так начиная от эпохи Плутарха[31], а его идеализированный образ рыцаря демократии возник уже только в новое время[32].

Как бы то ни было, но уже теперь можно сделать первые два вывода о причине такой необычайной популярности Перикла в новое и новейшее время. Во-первых, все политические режимы новейших времен легитимируют свою власть волей народа и потому им не может не импонировать способность афинского лидера добиться такой огромной, по сути монархической власти, «по воле народа», оформив все как следует, согласно демократическим канонам и строго соблюдая конституционные нормы. Во –вторых, все эти политические режимы в той или иной степени имеют «народную» и новационную, а значит, и анти- аристократическую, анти- традиционную ориентацию. Следовательно, Перикл, успешно строивший новое общество в острой борьбе с аристократическим прошлым, не мог не прийтись ко двору лидерам и идеологам XIX и XX вв.

Справедливости ради здесь следует еще раз отметить, что умение единовластно править, законспирировав свою реальную власть под вывесками официальных институций и правильно, т.е. конституционно, все оформив, Перикл не изобретал «с нуля», а позаимствовал у своих предшественников и прежде всего, у того же Кимона. Феномен Перикла состоит в том, что по технологичности, а также по масштабам и успехам этого дела он превзошел всех, кто правил в Афинах до и после него. При этом возникает еще один парадокс: в своей политической деятельности Перикл умудрился быть как «демагогом», так и «простатом». В начале своей карьеры он был «демагогом» в классическом понимании этого слова, т.е. активно привлекал народ на свою сторону, покупая его в прямом и переносном смысле, а утвердившись у власти, вел себя уже как «простат», т.е. как харизматический лидер прошлых времен. Плутарх прямо указывает на эту перемену, когда говорит, что Перикл вместо «уступчивой демагогии» раннего периода «затянул песню на аристократический и монархический лад» ( ajristokratikh;n kai; basilikh;n ejnteinavmeno” politeivan ), умело управляя народом и обуздывая его ( Plut. Per., XV ). Это замечание весьма важно, т.к. оно подчеркивает не только монархический характер власти афинского «олимпийца», но и ее традиционные, аристократические черты. Действительно, все говорит о том, что Периклу и в самом деле прекрасно удавалось сочетать в себе черты как настоящего народного вождя нового типа, так и харизматического лидера старинного образца.

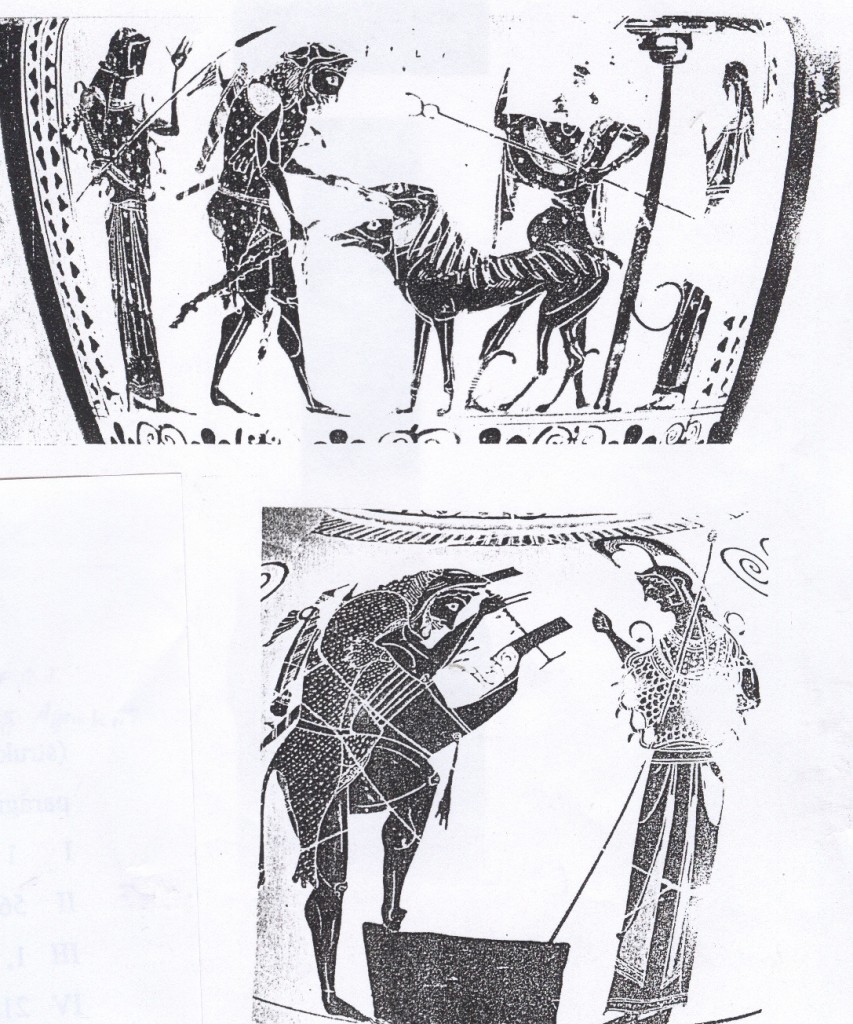

Более того, есть основания подозревать, что Перикл, во всяком случае, на раннем этапе, вполне сознательно добавлял в свой демократический имидж краски, заимствованные из прошлого и сближающие его с легендарными героями былых времен и с тем же Писистратом в том числе. На такие мысли наталкивают две группы фактов. С одной стороны, это сохраненные традицией рассказы о нем, сочиненные в духе древних легенд – таких, какие греки обычно рассказывали о своих любимых харизматических вождях минувших дней. Например, одна такая легенда сообщала о том, что мать Перикла за несколько дней до родов видела во сне, как она рождает льва ( Hdt., VI, 131; Plut. Per., III ). Как известно, такие истории обычно преподносились как предсказания, предвещающие рождение великих царей, например, Александра Великого ( Plut. Alex., II ). Поэтому наложение такого архетипа на образ Перикла не могло быть случайным… Согласно другой легенде, однажды, во время строительных работ на Акрополе, самый трудолюбивый из мастеров оступился и упал с высоты. Его состояние было настолько плохим, что врачи не надеялись на выздоровление, но тут вмешалась сама богиня Афина и во сне открыла Периклу способ лечения, при помощи которого ему удалось вылечить больного ( Plut. Per., XIII ). Примечательно, что в этой истории богиня является не самому пострадавшему и не его лечащему врачу, а Периклу, благодаря которому и было достигнуто исцеление. Это и в самом деле был блестящий пиар: политик, который в действительности работал на разрушение традиций, сам тем не менее успешно рядился в одежды традиции! Видимо он своим великолепным внутренним чутьем уловил, чего от него ждет его электорат и дал ему это…

С другой стороны, видимо совсем не случайно и то, что все внешние формы, которые принимала власть Перикла, были не только похожи на формы правления Кимона или Писистрата, но и явно вписывались в древнюю архетипную модель царской власти[33]. Есть основания полагать, что они были вписаны в эту модель вполне сознательно. Во всяком случае, нельзя не заметить, что все основные направления деятельности Перикла просто идеально совпадали с теми видами деятельности, которые считались обязательными для «доброго царя». Этот классический комплект составляли: война, забота о религии, благотворительность и широкие строительные работы. К этому, естественно, присоединялись все официальные и неофициальные средства укрепления своего влияния в государстве. Однако обо всем по- порядку.

Исполнение функций полководца, необходимых для харизматического лидера, Периклу обеспечивала должность стратега, благодаря которой он не только управлял государством, но и поучаствовал в походах. Как харизматический лидер или как претендент на этот статус, он должен был быть прежде всего именно военачальником и он им был. Вероятно, этим и объясняется его большая любовь к должности стратега. Несомненно, важную роль сыграло и то обстоятельство, что Перикл пришел к власти как сторонник активной завоевательной политики, в пику умеренной позиции Кимона по этому вопросу. Следовательно, сама логика событий делала его активным «ястребом» войны и заставляла расширять афинскую экспансию на море. В результате, под его руководством Афинский морской союз превратился в настоящую агрессивную империю[34]. Неудивительно, что в итоге не только правление Перикла в своем городе, но и власть Афин над подчиненными «союзниками» открыто сравнивалась современниками с тиранией ( Thuc., I, 124, 3: III, 37, 2; Isocr. De Pace. 91, 110 – 115; Areop., 26 ). Что же касается благотворительности, то ее, как сказано, он осуществлял за государственный счет – через официальную систему зарплат и пособий, а также за счет выведения клерухий на землях все тех же подвластных ему несчастных союзников[35]. В свою очередь, выполнение строительных функций в качестве владыки – устроителя космоса, Перикл осуществлял в процессе проведения грандиозных, прославивших его на весь мир работ по сооружению Парфенона и переустройству Акрополя[36].

Тем самым он убивал сразу несколько зайцев: поднял престиж, свой личный и своего города, проявил заботу о религии, обеспечил прибыль строительным подрядчикам и заработки самим строителям, а также, благодаря всему этому, расширил и укрепил свой верный электорат[37]. Как видно, будучи «величайшим греческим демократом», акценты в своей политической деятельности Перикл расставлял в соответствии с архетипом единоличного правителя. И опять же: разрушитель традиции оказывается в одеждах этой же самой традиции! Такие ходы и в самом деле достойны политтехнологий новейшего времени…

Само собой разумеется, что после завоевания власти Периклу следовало проявлять особую заботу об ее удержании, что было задачей еще более трудной. Обычно, вслед за Фукидидом и Плутархом утверждается, что он так долго и успешно правил благодаря своему огромному авторитету и своим выдающимся способностям, что позволяло ему удерживать под контролем афинский народ, который добровольно и сознательно подчинялся ему[38]. Но если честно, то это – пустая фразеология и чисто утопическая картинка, вызванная к жизни идеализацией любимого героя и ничего общего с политической реальностью не имеющая. Понятно, личный авторитет необходим любому успешному политику, но его никогда не может быть достаточно для захвата и удержания власти, а тем более, для разгрома оппозиции. Как вообще следует представлять себе этот авторитет в качестве политической силы? Любой авторитет, как известно, быстро иссякает, особенно, если его носитель вдруг оказывается у кормила власти. Достаточно вспомнить пример Аристида, чтобы понять, что авторитет политика, сам по себе, не подкрепленный никакой реальной силой, легко может обернуться против него самого, особенно в обществе, в котором практикуется остракизм[39]. Очевидно, что на одном авторитете никакая власть держаться не может и что для этого ей нужны еще и реальные рычаги влияния[40].

Следовательно, Периклу было просто необходимо использовать все возможные официальные и неофициальные методы для удержания свей власти. Первые реализовывались им через занимаемые должности и политические процедуры, а вторые – через систему закулисных действий неформального типа, т.е. манипуляций. Здесь необходимо сразу сделать пояснение. Исходя из обычной логики политической жизни, любая политическая система, легитимирующая себя через процедуру выборов, неизбежно должна обладать арсеналом средств по обработке электората. Также естественно, что средства эти могут быть как официальными, так и теневыми, причем, всегда, как правило, имеют место и те и другие. Иными словами, манипуляции являются неизбежным и неотъемлемым атрибутом такой системы и афинская демократия здесь не исключение. В данном смысле, от современной демократии ее отличает только уровень развития технологий, но не сам базовый принцип[41]. Нетрудно увидеть, что в систему обработки электората тогда входили или могли входить такие средства, как открытая пропаганда и распускание слухов, запугивание и шантаж, тайные сговоры, психологическое воздействие, подкуп или вербовка ораторов, выступающих в народном собрании [42], а возможно, также и фальсификация результатов голосования[43]. Поэтому более чем естественно, что и Перикл, дабы удержаться у власти, должен был использовать как минимум некоторые из этих приемов. В конце – концов, его совершенно справедливо считают первым по – настоящему профессиональным политиком[44].

Надо полагать, что тогдашняя профессиональная политика в некоторых своих базовых основаниях была похожа на то, что под этим подразумевается сегодня и предусматривала, помимо особых, специальных навыков, такие личные качества, как цинизм, способность и склонность к жестокой борьбе за власть и конечно же, умение использовать все возможные методы неофициального воздействия для достижения своих целей. Перикл явно обладал необходимыми способностями и прекрасно справлялся со всеми задачами. Правда, мы очень мало можем сказать о применяемых им манипулятивных технологиях, но это как раз более чем естественно. Тем не менее, нам известны, по крайней мере, четыре средства из его арсенала: это его блестящие ораторские способности, помогавшие ему склонить мнение слушателей на свою сторону, «группа поддержки», без которой он бы просто не удержался у власти, умение избавляться от конкурентов и создание собственного имиджа.

Что касается ораторских способностей Перикла, то они уже в его время стали притчей во языцех: о нем говорили, что в случае, если бы ему довелось потерпеть поражение в состязаниях по борьбе, то он, поднявшись, сумел бы убедить свидетелей его падения, что на самом деле именно он является победителем ( Plut. Per., VIII ). Относительно же «группы поддержки» весьма недвусмысленные свидетельства предоставляет нам Плутарх. По его словам, Перикл не выступал перед народом по каждому поводу, а решал дела через своих людей, своего рода «агентов влияния», приберегая себя для более важных дел[45] и что одним из таких его людей как раз и был Эфиальт, заплативший за реформу Ареопага своей жизнью ( Plut. Per., VII ). Дело Ареопага было в высшей степени важным, даже решающим, и тот факт, что Перикл предпочел делать его за спиной Эфиальта, говорит о его нежелании рисковать. Фактически, оставаясь в тени, он просто «подставил» своего соратника. Его расчет оказался верен: риск и в самом деле был слишком велик и убийство Эфиальта служит тому подтверждением. Еще раз «группу поддержки» Плутарх упоминает уже в конце жизненного пути Перикла, когда эпидемия унесла из жизни его детей, сестру, большую часть свойственников «и друзей, бывших очень полезными в его государственной деятельности» ( Plut. Per., XXXVI ). Похоже, что это несчастье не только психологически сломило Перикла, но и лишило его реальной политической силы, что весьма поспособствовало его падению. Как бы то ни было, ясно, что он правил не в одиночку, но опираясь на свою мощную группировку, что во многом определяло его успехи на политической арене.

В свою очередь, умение Перикла избавляться от конкурентов не вызывает никаких сомнений – о его талантах Перикла в этой области свидетельствуют все его победы над оппозицией. К тому же, ему была свойственна мстительность и стремление унизить противника, что наиболее заметно в деле о Мегарской псефизме и в отношении к сыновьям Кимона, особенно же к Лакедемонию. Решение об экономической блокаде Мегар трудно объяснить сколько- нибудь вразумительными стратегическими или политическими мотивами, зато в нем явно просматривается ущемленное честолюбие Перикла и желание отомстить мятежному городу. Его личная пристрастность в этом деле не осталась незамеченной и послужила поводом к созданию «народных» версий комедиографов, объясняющих ее происхождение. Одну из них сохранил для потомков Аристофан в своих «Ахарнянах», где причиной конфликта Афин с Мегарами называется тот, якобы факт, что мегаряне украли несколько проституток из борделя Аспазии, жены Перикла (Arist. Acharn., 520 – 527 ). Даже благосклонный к Периклу Плутарх видит в этом деле какую-то затаенную ненависть афинского вождя к Мегарам ( Plut. Per., XXX ). Правду мы, конечно, никогда уже не узнаем, но ясно, что такие версии не возникают на пустом месте – как говорится, нет дыма без огня…

Относительно же Лакедемония дело более ясное: Перикл послал его с десятью кораблями на помощь Керкире, вступившей в войну с Коринфом. Сделано это было в нарушение договора со Спартой, из чего видно, что «просвещенная религиозность» Перикла вполне позволяла ему нарушать договоры и обещания…Тем самым провоцировалась конфликтная ситуация со Спартой и следовательно, выбор сына Кимона для миссии был не случаен. По словам Плутарха, это было сделано в насмешку над ним, поскольку между домом Кимона и спартанцами были «очень благожелательные и дружественные отношения» ( Plut. Per., XXIX ). Кроме того, как пишет Плутарх, Перикл послал Лакедемония на эту авантюру против его воли и с явным намерением в случае неудачи обвинить его в измене ( Ibid. )[46]. Обвинить же было бы проще простого, т.к. помощь в десять кораблей была чисто символической и явно издевательской – такой «флот» уже изначально был обречен на неудачу. Зато впоследствии Периклу представлялась прекрасная возможность устранить потенциального конкурента из политической игры. Таким образом, он просто «подставил» Лакедемония. Как видно, это был его излюбленный прием. Показательно, что Перикл вообще опасался сыновей Кимона и своевременно начал кампанию по их дискредитации. Он издевался над ними за их «иностранные имена» ( Лакедемоний, Фессал, Элей ), говорил, что по именам они вовсе не афиняне и тем самым актуализировал слух ( кстати, не им ли самим запущенный? ) о том, что они вообще незаконнорожденные дети от одной аркадянки ( Plut. Per., XXIX ). Очевидно, сыновья Кимона были вынуждены защищаться и указать свою мать из рода Алкмеонидов. Совершенно «случайно» в тот самый момент в очередной раз был поднят вопрос о наследственной «скверне» этого рода и тем самым, дети Кимона опять были дискредитированы[47]. Да, трудно было бы говорить о «чистых руках», кристальной честности и порядочности Перикла в политике – в ней он пользовался вполне даже современными методами…

Что же касается политического имиджа, то здесь наиболее ярко проступают те специфические особенности личности, без которых невозможно было бы понять феномен Перикла как таковой. Внимание привлекают в первую очередь его целенаправленные усилия по формированию этого самого имиджа. Есть основания полагать, что созданный им образ себя самого был одним из важнейших факторов, обеспечивших ему симпатии не только многих современников, но и людей нового и новейшего времени. Прежде всего, бросается в глаза, что вступив на политическое поприще, Перикл в какой –то момент резко изменил весь свой образ и стиль жизни. Он отказался от всех развлечений и увеселений, так что, по словам Плутарха, его видели «идущим лишь по одной дороге – на площадь и в Совет» ( Plut. Per., VII ). Он отказался от всех дружеских обедов и вообще, от всех дружеских отношений, так что даже на свадьбе родственника поприсутствовал только на официальной части, а с пира удалился домой ( Ibid. ).

Есть мнение, что столь резкая перемена в поведении Перикла была вызвана его желанием обрести независимость и оторваться от влиятельного клана Алкмеонидов, которому он наполовину принадлежал[48]. Или же тем, что он желал таким образом утвердиться в качестве «внепартийного» политика, служащего интересам всего полиса, а не какой – либо отдельной социальной группы[49]. Думается, однако, что здесь все не так просто. Первое объяснение слишком узко, а второе и вовсе не соответствует действительности[50]. Во– первых, дело в том, что Перикл избегал не просто общества родственников, но и всего аристократического образа жизни. Совместные обеды и развлечения в кругу друзей были неотъемлемой, даже центральной частью традиционной аристократической культуры, той самой культуры, от которой он усиленно отрывался в быту и в политике. Во– вторых, Перикл целенаправленно создавал себе новый имидж и специально работал над ним: он держал себя величаво и важно, сохраняя всегда серьезное выражение лица, не смеялся, говорил взвешенно и ровно, одевался скромно и походка его была всегда спокойной ( Plut. Per., V ). Таким образом, он не просто был таким, а работал над собой, в чем-то даже переламывая себя, поскольку, как замечает Плутарх, от природы он обладал наклонностями «совершенно не демократическими» ( Plut. Per., VII ). Именно так Плутарх и преподносит характер Перикла, оправдывая это тем, что «уже одно притворство в добродетели незаметно производит стремление и привычку к ней» ( Plut. Per., V ). Судя по всему, переделывание себя давалось Периклу нелегко, т.к. тот же Плутарх замечает не только о его недемократических наклонностях, но и о присущей ему по природе надменности, за которую его критиковал поэт Ион ( Ibid.). Тем не менее, блестящие успехи Перикла в политике позволяют заключить о том, что он прекрасно справился с поставленной задачей, сумел перевоспитать себя и слиться со своим образом.

В соответствии с новым имиджем Перикл и к хозяйственной деятельности подошел по- новому, непривычным тогда еще образом. Все его доходы и расходы были строго сосчитаны, зафиксированы и сбалансированы. Расходы же он вообще свел к минимуму и был даже не просто бережливым, но уже и скупым, что особенно не нравилось его сыновьям и особенно, их женам, для которых он был «не щедрым давальцем» ( Plut. Per. XVI ). Такая скупость привела его к конфликту с сыном Ксантиппом, имевшим избалованную жену и враждовавшим с отцом до самой своей смерти ( Plut. Per., XXXVI ). Помимо того, Перикл придумал новый менеджмент для своего хозяйства: по словам Плутарха, чтобы не утруждать себя сельскими хлопотами, он сразу продавал весь свой годовой урожай, а потом все нужное покупал на рынке ( Ibid.). Это был новый, чисто городской и даже современный тип хозяйствования. Тем самым Перикл не только своим внешним видом, манерами и образом жизни, но уже и способом ведения хозяйства максимально приблизился к своему городскому электорату, основная масса которого, надо полагать, также точно приобретала все необходимое для жизни не в сельских усадьбах, а на городском рынке. Фактически он стал «своим парнем» для тех тысяч горожан, которые надеялись на него и голосовали за него. Таким образом, можно сказать, что новый «бюргерский» облик Перикла был не просто политическим имиджем, но вполне соответствовал его новообретенной сути. Надо учитывать, что в условиях прямой демократии политик был не картинкой с экрана телевизора или предвыборного плаката, а живым реальным человеком, которого можно было увидеть и в буквальном смысле потрогать руками, с которым можно было напрямую поговорить. Следовательно, он должен был соответствовать своему имиджу и обман тут не прошел бы. Перикл как раз изо всех сил старался соответствовать и преуспел.

Также и на военном поприще Перикл проявил себя в качестве новатора, действуя совершенно противоположно старинным героическим идеалам, зато вполне согласно со своей новой сущностью. По словам Плутарха, он по природе своей не отличался воинской храбростью, был осторожен, избегал риска и не ввязывался в бой, если не был уверен в победе ( Plut. Per., XVIII )[51]. Более того: он даже не уважал тех военачальников, которые с помощью риска добывали себе славу и удивление сограждан (Ibid.). Его собственные стратегические и тактические принципы наиболее полно раскрылись во время осады Самоса, против которого он организовал карательную экспедицию[52]. Вместо обычных для греков боевых действий, когда войска, подобно тому, как это было во времена легендарной Троянской войны, периодически сходятся в бою под стенами города, Перикл, верный своему правилу осторожности, просто организовал блокаду. Он окружил город стеной и в конце – концов измором вынудил противника сдаться ( Thuc., I, 116 – 117; Plut. Per., XXVII ).

Кроме того, по сообщению Плутарха, со ссылкой на Эфора, в этой войне Периклом впервые были применены осадные машины, вызвавшие тогда из-за своей новизны большое удивление ( Plut. Per., XXVII ). Это существенный момент и похоже, что данному свидетельству можно верить. Во-первых, потому, что оно вполне соответствует природе Перикла, который, как сказано, избегал риска, был материалистически, можно даже сказать, «технически» образован и склонен больше полагаться на расчет и технологии, чем на доблесть. Во-вторых, в пользу этого говорит и тот факт, что осадные машины полным ходом употреблялись уже в начале Пелопонесской войны ( Thuc., II, 75 – 77 ), что позволяет допустить их более раннее испытание в деле. Одним словом, трудно представить более подходящее время и место для введения в строй осадной техники, чем руководимые Периклом Афины. Этот факт означает не просто переворот в военном деле, но является показателем гораздо более важного и глубокого переворота в мировоззрении, которое все более и более освобождалось от традиционных представлений и ценностей. Развитие технологий в военном деле свидетельствует об отказе от старой концепции ведения войны, основанной на понятии доблести. Война стала восприниматься теперь как чисто практический способ достижения поставленных целей, а уже не как аристократическое состязание в воинской доблести[53]. Теперь по сути техника заменила героизм, а прагматизм – доблесть. Вполне естественно, что этот перелом проявил себя прежде всего в новаторских, руководимых Периклом Афинах, где быстрее, чем где бы то ни было изживались традиции прошлого. Ясно, что и это обстоятельство подогревало и подогревает симпатии к Периклу в новые и новейшие времена.

И наоборот, традиционно мыслящих людей все это этическое, в первую очередь, новаторство отталкивало. Напримр, римский писатель Корнелий Непот, составивший биографии всех мало-мальски известных античных военачальников, Перикла в этот список не включил. В своем труде он нашел место Аристиду, который ничем особенным на поле брани не отличился, но проигнорировал великого лидера афинской демократии. Между тем, с точки зрения утилитарной прагматики, Перикл взятием Самоса совершил несравненно больше Аристида. Тем не менее, Непот его даже не упомянул. Скорее всего, это вызвано тем, что он не признал такой способ ведения войны достойным упоминания. Видимо, его интересовала прежде всего моральная сторона дела, а тут Перикл явно не годился в образы для подражания, особенно если вспомнить сохранившиеся в литературе упоминания о его жестокости по отношению к побежденным самосцам ( Plut. Per., XXVIII ). К тому же, он чрезмерно хвалился своей победой и ставил свое деяние даже выше победы Агамемнона над Троей ( Ibid.). В этом просвечивает уже не просто честолюбие, а даже наглость: тот, кто вместо открытых сражений только и делал, что уклонялся от битвы, вознамерился приравнять себя к героям древности, храбро сражавшимся в честном бою! Поэтому с точки зрения морали позицию Корнелия Непота хорошо можно понять…

Естественно, что и военная стратегия, разработанная Периклом накануне Пелопонесской войны, служит прекрасным образцом новаторства и разрыва с традициями. Само собой разумеется, что и ее он планировал не как честную кампанию в открытом поле, в духе старых времен, а как большую стратегию, смыслом которой было, по возможности избегая прямого столкновения с противником, отсиживаться за крепостными стенами и одновременно, пиратским рейдами на море наносить урон неприятелю ( Thuc., I, 140 – 144 ). Этот план был в высшей степени анти- аристократичным и опять- таки новаторским. Он совершенно очевидным образом отдавал на растерзание врагу афинские поля – источник могущества аристократии и основу жизнеобеспечения традиционного аттического крестьянства. Тем самым опять убивались два зайца: осуществлялась военная стратегия и в корне подрывались силы оппозиции. Правда, надо отдать должное Периклу: в критической ситуации он был последователен до конца. Когда в начале войны, вторгшееся в Аттику спартанское войско под руководством царя Архидама начало опустошать окрестные поля, Перикл, полагая, что его владения скорее всего не пострадают из-за старинных отношений гостеприимства, связывавших его семью с семьей Архидама, дабы оградить себя от возможных упреков, передал все свои имения в собственность государства ( Plut. Per., XXXIII; Polyaen, I, 36 ). Поступок весьма достойный и благородный, хотя и тут с выгодой для себя: таким образом Перикл проявил верность своим принципам, подтвердил, теперь уже по- настоящему, свой статус истинного горожанина и в конечном результате вызвал уважение к себе со стороны электората, явно деморализованного войной и уже начавшего отворачиваться от него. Надо сказать, история знает мало примеров политиков, способных на такие поступки и к тому же, совсем не коррумпированных. В этом смысле Перикл действительно может считаться образцовым политиком и сегодня даже больше, чем когда – либо раньше…

Все вместе это создает весьма яркий образ Перикла, в формировании которого принимали участие как природа, так и его собственная воля. Главное же, на мой взгляд, состоит в том, что как сам этот образ, так и те идеалы, которые он выражал, были откровенно анти- аристократическими. Рационалистический прагматизм, в действительности даже утилитаризм, педантичная организация хозяйства, труда и всей жизни, умеренность и сдержанность, экономность, переходящая в скупость, самоконтроль и самодисциплина[54], подчеркнутая забота о внешней приличности… Все это очень сильно напоминает канон протестантской, буржуазной этики, замечательно описанной Маком Вебером[55] и хорошо нам знакомой из истории и литературы[56]. Наиболее замечательно здесь то, что это искусственно созданный образ, продукт политического пиара, рассчитанный на определенный электорат. В рамках такого пиара Перикл стал предателем своего аристократического сословия и целиком перешел на сторону городского мещанства. Это значит, что в течение жизни этого человека в нем самом произошел огромный культурный скачек: если сначала он явно мимикрировал под харизматического лидера былых времен, то в какой-то момент он навсегда разорвал с этим образом и создал сам из себя новый, рационально сконструированный имидж политика нового, «бюргерского» типа. Он отказался не только от аристократической политики, но и от всей аристократической культуры вообще, утвердив, таким образом, смену культурной парадигмы в обществе. Говоря языком современной социологии, Перикл поменял референтную группу, т.е. социальный образец для подражания. Раньше таким образцом была аристократия, но сейчас, когда видный аристократ, длительное время правивший государством, демонстративно отказался от всего аристократического и принял имидж «простого человека», произошла настоящая революция в мире социальных, а значит, и культурных ценностей. Теперь референтной группой стали мещане, вместе со всеми их ценностями. Можно сказать, что в Афинах этого периода настало самое настоящее греческое «новое время», знаменем которого стал Перикл, как первый в истории пример «нового человека». Поэтому неудивительно, что его так полюбило настоящее Новое Время…

Феномен совершившейся при Перикле культурной революции возможно обсуждать в двух плоскостях: общеисторической и личностной. В первом случае, анализу подлежат предпосылки, причины и следствия произошедших изменений, а во втором – индивидуальные особенности афинского «олимпийца». В данном же случае, размышляя о его личности, нам с необходимостью следует предположить, что великий переворот произошел изначально в его душе. В ней прежде всего должна была умереть аристократическая культура как таковая, со всеми ее ценностями. Только после этого потомственный аристократ ради власти и влияния смог стать предателем своего сословия и всей своей внутренней сутью превратиться в мещанина, обычного «среднего человека», хотя и сохранявшего еще какие – то унаследованные атрибуты своего знатного происхождения. В этом контексте нелепой выглядит уже набившая оскомину привычная панегирическая интерпретация Перикла как идеального политика «без страха и упрека», якобы всего себя целиком отдавшего служению государству. Идеальных политиков не бывает и даже на Солнце есть пятна, не говоря уже о людях. На Перикле таких пятен было предостаточно, да и факты свидетельствуют о том, что он периодически, принимая важнейшие стратегические решения, руководствовался не общественными, а личными интересами. Достаточно вспомнить устранение Кимона из армии и политики, мегарскую псефизму, эпизод с Лакедемонием и т.д. Ну и конечно же, именно Перикл, руководствуясь какими- то эгоистическими мотивами, вверг свой народ в пучину жесточайшей войны. Его современники прекрасно понимали, кто был главным виновником великой греческой бойни ( Thuc,. I, 140 – 145; II, 59 ). Наверное тогда же возникло понимание и того, что Перикл развязал войну из- за падения своего влияния в стране, когда почувствовал, что почва стала уходить у него из – под ног ( Plut. Per., XXXII ), прямо как по сценарию фильма «хвост машет собакой» ( Wag the Dog ).

Итак, со смертью Перикла в 429. г. закончилась целая эпоха в истории греческой культуры. Теперь в политику валом повалили так остроумно высмеянные Аристофаном «кожевники», «колбасники», да и вообще, кто угодно. Это вполне естественно: если сам великий аристократ сделал из себя простолюдина во власти, почему же тогда не взять бразды правления им самим, настоящим простолюдинам? Отныне дорога во власть была для них открыта, а с благородными традициями прошлого было покончено. Виднейший представитель знатных афинских родов стал мещанином и могильщиком аристократической культуры. Он выполнил свою историческую миссию и навсегда вошел в историю. Со временем, и чем дальше, тем больше, его образ становился все светлее и светлее, пока, наконец, не стал напоминать великих и «вечно живых вождей» новейшей истории. Теперь же, резюмируя все сказанное, можно попытаться обобщить отмеченные выше черты этого образа и дать дополнительное объяснение феномену его необычной популярности в историографии. Во – первых, приходится отметить, что Перикл был далеко не так идеален, как его обычно изображают в литературе. Конечно, он был выдающимся политиком и много чего важного совершил, но с моральной точки зрения его много в чем можно упрекнуть. Видимо, этим объясняется тот факт, что его образ «светлел» тем больше, чем больше воды утекало. Тем не менее, активно развиваемая Периклом политика империализма сама по себе кладет на него столь густую тень, что нашим идеологам сегодня приходится прилагать огромные усилия по отмыванию так любимого ими афинского лидера. Во – вторых, цели его политической деятельности были такими же, что и у подавляющего большинства политиков до и после него: слава, власть, почет. Феномен же Перикла состоит в том, что он действительно первым стал «делать» политику по – настоящему профессионально, превзойдя в этом всех предшественников и последователей. Благодаря этому, политика, естественно, все больше и больше пропитывалась духом цинизма, лицемерия и всякого вообще аморализма и коварства. Постоянные жалобы греков на бесстыдных демагогов стали такой же нормой жизни, как и сегодняшняя наша брань по адресу своих политиков – профессионалов.

В – третьих, теперь можно выделить основные причины, сделавшие образ Перикла столь привлекательным для людей нового и новейшего времени. С одной стороны, это бесспорно удивительная способность Перикла осуществлять свое фактическое единовластие под вывеской демократии, формально соблюдая все конституционные нормы. Именно эта блестящая способность сделала его великим демократом и диктатором в одном лице, великим политиком, которого смогли полюбить как демократы, так и фашисты с коммунистами. С другой стороны, всем политическим режимам новых и новейших времен не могла не импонировать его анти – аристократическая и анти – традиционная направленность политики, поскольку и они все также позиционировали себя как «народные», «прогрессивные» и свергающие «отжившие системы» вчерашнего дня во имя светлого будущего. Это давало возможность всем поклонникам Перикла, в каком бы лагере они не находились, видеть в нем носителя прогресса и борца с пережитками прошлого, тормозящими поступательный ход этого самого прогресса. Отсюда же происходит и третья причина любви к незабвенному афинскому лидеру: его прагматический, сугубо рационалистический, можно сказать, «современный» стиль мышления, равно как и весь его мещанский, прямо – таки «буржуазный» имидж. Все вместе это делало и делает Перикла «своим» и понятным для людей XIX – XXI вв. Можно сказать, что он был первым в истории человеком современного типа, первым европейцем нового времени…

Одним словом, глорификация Перикла более чем естественна для современной эпохи, но также естественно и ее идеологическое происхождение. Свободный же взгляд на Перикла открывается только через снятие идеологических очков, что, к счастью, вполне возможно сегодня. Тогда, без этих очков, на первый план закономерно выходит человеческий, т.е. морально – этический аспект. В результате, образ Перикла, как он предстает в новом свете, уже далеко не так симпатичен, как раньше, зато более правдив. Конечно, сейчас можно задаться вопросом: а что это нам дает? И можно ответить: ничего особенного. Ничего, кроме большей правды. Что тоже немаловажно. Здесь, однако, необходимо пояснение: моей целью вовсе не было очернение или «развенчание» Перикла. Мне вообще не по душе столь модная в наше время тенденция ниспровержения с пьедесталов и «разоблачения» великих людей прошлого[57]. Перикл, по своему вкладу в историю, был и останется великим политиком, даже если мы будем видеть его не только с лучшей стороны. Моей целью было понять, что формирует наши современные стереотипы о Перикле, объяснить их происхождение и посмотреть на афинского «олимпийца» без них, вне всякой идеологической догматики. Кажется, что именно таким образом мы можем лучше понять не только феномен Перикла, но и вообще, любую другую выдающуюся личность прошлого и ее вклад в историю. Ничто уже не в силах изменить литературную судьбу Перикла и поколебать его значение в истории. Кроме того, он по – прежнему востребован и ангажирован нашей эпохой, а это значит, что он остается «вечно живым» и его статусу в этом качестве ничто не угрожает. Поистине, «Перикл на все времена»…

The aim of the report is to review the phenomenon of Pericles` longevity in historiography. In fact, Pericles is the most fortunate personage in the antique historiography. Starting from the famous Ancient Greek History study written by George Grot, liberal – democratic literature shows classical panegyric image of Pericles which is relevant until today. Pericles was highly estimated by fascist German historiography, where he was called “the Great Leader of the Nation” and his maritime expansion program was compared with the Third Reich fleet program. At the same time the Soviet Union`s school books praised Pericles as an outstanding politician and the leader of democracy. So, Pericles was praised by three diametrically opposite political regimes. This phenomenon can be explained in two ways: by Pericles controversial policy and by his personal qualities. In terms of Pericles policy, obviously, the fact that Pericles was the leader of a democratic state at the same time holding the reins of power in his hands has played a decisive role for comprehension of Pericles as both “Excellent Democrat” and “the Father of a Nation”. In terms of Pericles character, all sources what we have about this personage describes him as an extraordinary personality who has been graced by many qualities necessary for a politician, as well as for a politician in modern times.

[1] Grote G. A History of Greece. From the Earliest Period to the Close of the Generation Contemporary with Alexander the Great. 12 Vols. N.Y. 1794 – 1871.

[2] Подробнее об этом см.: Will W. Perikles. Rowohlt, 1995. S. 8ff.

[3] Например: Древняя Греция. Отв. ред. В.В. Струве, Д. П. Каллистов. Москва, 1956. С. 217.

[4] Hammond N.G.L. A History of Greece to 322 B.C. Oxford, 1986. P. 299f; Kagan D. Pericles of Athens and the Birth of Democracy. N.Y., 1991; Fornara Ch.W., Samons L.J. Athens from Cleisthenes to Pericles. Berkeley, 1991; Kagan D. Pericles ofAthens and the Birth of Democracy. N.Y., 1991. etc.

[5] Еще один вариант этой речи представлен в платоновском ( или псевдоплатоновском ) диалоге «Менексен», в котором пересказывается речь, якобы сочиненная для Перикла его супругой Аспазией ( Plat. Menex., 236b – 249c ). Там в другой форме проводится тот же тезис о превосходстве демократической формы правления.

[6]Здесь имеются в виду попытки некоторых авторов пересмотреть датировку целого ряда афинских надписей, чтобы наиболее одиозные проявления афинского империализма перенести на период после правления Перикла, освободив тем самым своего любимого афинского лидера от ответственности за политику колониализма и ее последствия. См.: Mattingly H.D. The Growth of Athenian Imperialism // Historia. 1963. 12. P. 257; Ibid.: Periclean Imperialism // Ancient Society and Institutions. Studies Presented to V. Erenberg on his 75th Birthday. Oxford, 1966. P. 193ff; Meister R. Die Ungeschichtlichkeit des Kalliasfriedens und deren historischen Folgen. Wiesbaden, 1982. S. 101f. Причем некоторые другие авторы, хотя и не трогают датировку надписей, но с той же целью освободить Перикла от упреков, пытаются утверждать, что настоящий афинский империализм начался уже после смерти Перикла: Meiggs R. The Dating of Fifth Century Attic Inscriptions // JHS. 1966. 86. P. 86ff; Schuller W. Die Herrschaft der Athener im ersten attischen Seebund. Berlin, 1974. S. 175ff. К счастью, эти концепции уже получили в литературе оценку как необоснованные попытки идеализации Перикла – см. например: Строгецкий В. М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н.э. ( 478–431 гг. ). Москва, 2008. С. 165 слл.

[7] См. например: Schachermeyr F. Das Perikles Bild bei Thukydides // Antike und Universalgeschichte. Münster, 1972. S. 171ff; Flaschar H. Der Epitaphios des Perikles. Seine Funktion im Geschichtswerk des Thukydides. Heidelberg, 1969. S. 8ff.; Homo L. Périclès: Une expérience de démocratie dirigée. Paris, 1954. Конечно, есть и такие исследователи, которые отрицают всякие намеки на единовластие в правление Перикла: Fornara Ch. W., Samons II L. J. Athens from Cleisthenes to Pericles. Berkeley, 1991. P.35 f. Правда, эта последняя точка зрения звучит весьма неубедительно и напоминает больше идеологическую убежденность, чем научное мнение.

[8] Подробнее см.: Туманс Х. Рождение Афины. Афинской путь к демократии: от Гомера до Перикла. СПб., 2002. C. 65–68; Он же: Две потестарные модели в древней Греции // Античное общество IV. Власть и общество в античности. СПб., 2001. С. 17–24; См. также: Qviller B. The Dynamics of the Homeric Society // Symbolae Osloenses. V. 56. 1981. P. 109 ff; Stein-Hölkeskamp E. Adelskultur und Polisgesellschaft. Stuttgart, 1989. S. 42; Walter U. An der Polis teilhaben. Stuttgart, 1993. S. 41; Barcelo P. Basileia, Monarchia, Tyrannis. Stuttgart. 1993. S. 65.

[9] См.:: Stein – Hölkeskam E. Op. Cit. S. 175ff, 192; Ehrenberg V. Origins of Democracy // Demokratia. A Conversation on Democraties, Ancient and Modern / Ed. J. Ober, Ch. Hedrick. Princeton, 1996. P. 86.

[10] В использовании этого слова здесь не содержится никакой модернизации. Речь идет лишь о принципиальной характеристике типологически сходного явления. Всякий раз, когда политическая система основывается на системе выборов и происходит борьба за голоса избирателей, гражданский коллектив в этой своей ипостаси неизбежно является электоратом. Вместе с тем, сама власть в данной ситуации так же неизбежно из чьей-то привилегии становится объектом манипуляций ( подробнее об этом см. ниже ). В этом нет ничего в- принципе современного, это лишь простая формула политической жизни.

[11] Основательную критику устаревшего взгляда о наличии в Афинах двух «партий» ( олигархической и демократической ) представил недавно И. Суриков в работе: Суриков И. Е. Остракизм в Афинах. Москва, 2006 С. 302 – 313.

[12] В каком – то смысле, отвлекаясь от классического словоупотребления, политиков первого типа можно назвать простатами, а второго – демагогами. Хотя, согласно принятой трактовке, очень обобщенно и упрощенно, простат – это аристократический лидер, властно ведущий народ за собой, а демагог – выходец из народа, вождь, потакающий толпе ( см. подробнее: Фролов Э. Д. Проблема традиционных оппозиций в греческой социальной терминологии // Социальные структуры и социальная психология античного мира. М., 1993. С.30; Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Время расцвета демократии. М., 2008. С. 36 и сн. 51 ). В данном же контексте мне представляется, что политиков второго типа ( Клисфен, Фемистокл, Ксантипп, Перикл ) вполне можно назвать демагогами, т.к. они, хотя и были аристократами по происхождению, но по отношению к демосу занимали позицию не знатного харизматичного лидера, как политики первой группы ( Писистрат, Мильтиад Младший, Аристид, Кимон ), а позицию настоящих демагогов послепериклового времени. При этом еще раз подчеркиваю, что такое деление носит весьма условный характер, не имеющий ничего общего с партийной системой новейших времен. Оно не исключает конфликты между политиками одного направления, как например, столкновение Фемистокла с Алкмеонидами. Определяющим фактором было то обстоятельство, что политику в Афинах делали отдельные индивиды и реализовывали они прежде всего свою собственную харизму, а не идеологические доктрины. Приверженность аристократическому стилю политики или популистскому прагматизму определялась прежде всего их мировоззренческими установками и в какой-то мере, тактическими соображениями, а не догматами «олигархии» или «демократии». Приверженность идеологическому догматизму – характерная черта нового и новейшего времени, а не античности.

[13] О значении семейной и родовой поддержки для политической деятельности вообще и Перикла конкретно см.: Littman R. Kinship and Politics in Athens 600 – 400 B. C. New York, 1990. P. 210.

[14] Залюбовина Г. Т. Динамика становления государственности в Афинах ( поль родовой аристократии ) // Раннеклассовые формации. Теоретические проблемы становления государства и города. Москва¸ 1984. С. 20.

[15]На данную смену поколений первый обратил внимание Фритц Шахермейр: Schachermeyr F. Perikles. Stuttgart, 1969. S. 25 – 33. Это неудивительно, т.к. ситуация в послевоенной Европе во многом напоминала ту ситуацию, что имела место в начале карьеры Перикла. В шестидесятые годы прошлого века такая же послевоенная молодежь явно склонялась к экстремизму, породившему студенческие волнения, движение хиппи и сексуальную революцию. Шахермейру, бывшему очевидцем всего этого, легко было увидеть параллелизм двух эпох. Мне же представляется, что помимо конфликта поколений, в перикловых Афинах имел место еще один фактор, имевший не менее важное значение. Это была продолжавшаяся борьба двух политических традиций ( аристократической и демократической ), начавшаяся уже с полвека тому назад и заставляющая любого начинающегося политика самоопределяться в пользу той или иной стороны.

[16]Люди моего поколения, а также старше меня, были свидетелями аналогичного столкновения мировоззрений и ценностей, принявшего форму конфликта поколений на территории тогдашнего СССР в последние десятилетия его существования. Наиболее ярко этот конфликт проявлялся в республиках Прибалтики, но в той или иной форме он имел место во многих частях Советского Союза, где уже давало о себе знать новое поколение молодежи, знавшее о войне лишь понаслышке и вступавшее в конфронтацию с коммунистическими ценностями и поколением ветеранов войны. В те годы эта тема периодически поднималась в прессе и нашла отражение даже в киноискусстве еще за несколько лет до знаменитого перестроечного фильма «Легко ли быть молодым?»

[17] Правда, на поверку оказывается, что в силу тех или иных причин эти люди могли быть лишь друзьями и собеседниками Перикла, а не учителями – см.: Суриков И. Е. Античная Греция… С. 292сл. Тем не менее, этот список показателен сам по себе – он указывает на тесную связь Перикла с рационалистической интеллектуальной элитой нового типа. Связав его с этими именами, античная традиция в-принципе не погрешила против истины и весьма точно определила глубинную суть духовной формации афинского лидера.

[18] Не могу согласится с мнением о якобы имевшей место некой «просвещенной», даже «утонченной» религиозности Перикла (см.: Schachermeyr F. Religionspolitik und Religiosität bei Perikles. Wien, 1968; Суриков И. Е. Античная Греция… С. 293. ). Его политическая деятельность не обнаруживает и следа никакой религиозности, зато вся насквозь проникнута духом рационально обоснованного прагматизма. Судя по всему, религия была для него, так же, как и для его знаменитого предка Клисфена, лишь объектом манипуляций, а не предметом живой веры. Поэтому те отдельные, произнесенные им на публике фразы с упоминанием богов, свидетельствуют лишь о его политической мудрости, но отнюдь не о религиозности. То же самое относится к сооружению им сакральных построек в Афинах – это был очень правильный пиар- ход, но отнюдь не религиозный акт в собственном смысле слова. В деятельности Перикла невозможно усмотреть ничего такого, что могло бы свидетельствовать о его живой вере. Вообще же, надо признать, что не существует никакой «особой» религиозности, которая бы не проявлялась в конкретных делах…Вместе с тем, конечно, у нас нет никаких оснований утверждать, что Перикл был атеистом. Скорее всего, он признавал духовную реальность как таковую, но в своем мировоззрении отводил ей весьма ограниченное место где-то на периферии сознания.

[19] См. об этом: Frost F. J. Pericles, Thucydides, Son of Melesias and Athenian Politics before the War // Historia, 1964, 13. Hft. 4. S. 385 – 399; Kienast D. Der innenpolitische Kampf in Athen von der Rückkehr des Thucydides bis zu Perikles’ Tod // Gymnasium. 1953. 60. Heft 3. S. 210 – 229; Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассической эпох. Москва, 2000. С. 204.

[20] Это обстоятельство не осталось незамеченным в литературе – см.: Sealey R. The Entry of Pericles into History // Pericles und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 144 – 161; Суриков И. Е. Античная Греция… С. 232. Кстати, И. Суриков в той же работе убедительно показывает, что и вся культурная политика Перикла была по сути дела продолжением политики Перикла – Тамже. С. 224 – 232.

[21] О хронологи карьеры Перикла и о ее развитии подробнее см.: Fornara Ch. W., Samons II L. J. A. Op. Cit. P. 27 – 33.

[22] Подробнее см.: Schachermeyr F. Perikles… S.48f.

[23] Подробнее об этом см.: Суриков И. Е. Античная Греция… С. 235 – 246. Правда, не могу согласиться с мнением автора о том, что падение Кимона было подготовлено тем, что он просто «приелся» афинскому демосу ( Там же. С. 237 ). Опыт показывает, что политик может очень долго находиться у власти и не «приедаться». Дело прежде всего именно в том, что набирала силу группировка Эфиальта – Перикла и уже наверняка дала о себе знать система «зарплат», введенная Периклом по совету Дамона.

[24] См.: Суриков И. Е. Античная Греция… С. 25.

[25] Как известно, Перикл потом был вынужден слезно упрашивать народное собрание, чтобы его единственному оставшемуся в живых сыну от милетянки Аспасии было даровано право гражданства ( Plut. Per., XXXVII ). Как говорится, не рой другому яму…

[26] Суриков И. Из истории греческой аристократии… С. 26, 197.

[27] Тамже.

[28] Кстати, тактика борьбы, избранная Фукидидом, как она описана у Плутарха, свидетельствует о том, что аристократия начала осваивать новые методы политической борьбы в условиях демократии: Фукидид не давал аристократам рассеиваться в народном собрании и начал собирать их в компактную массу, чтобы произвести как можно больший эффект на толпу ( Plut. Per., XI ). См.: Stein – Hölkeskamp E. Op. Cit. S. 226ff; Prestel G. Die antidemokratische Strömung im Athen des 5. Jahrhunderts bis zum Tod des Perikles. Aalen, 1974. S.59f. Весьма примечательно, как Плутарх объясняет мотивацию этой оппозиции: «чтобы в Афинах не образовалась полная монархия» ( - Plut. Per., XI).

[29] Плюс ко всему, Перикл и в самом деле был потомком Писистрата в побочной женской линии – см.: Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии… С. 249. Образ Перикла на сцене подробнее рассматривается, например, в следующих работах: Prestel G. Op. Cit. S. 55 – 59; Vickers M. Pericles on Stage. Austin, 1997.

[30] Плутарх приводит три версии, призванные объяснить столь необычное прозвище Перикла: 1) из-за его великолепных построек в Афинах; 2) из-за его блестящих успехов в управлении государством и военных походах; 3) из-за его выдающихся ораторских способностей. Сам Плутарх отдает предпочтение последней версии ( Plut. Per., VIII ), но мне более правдоподобной представляется вторая. Во-первых, потому, что Зевс в греческой мифологии отнюдь не является богом риторики и ораторские способности – далеко не главная его характеристика. Отсюда сравнение голоса выступающего на трибуне Перикла с громом, проводимое Плутархом, кажется чересчур искусственным и натянутым. И во-вторых, Зевс в греческом сознании и мифологии был прежде всего повелителем богов и людей, которого уважали и боялись те и другие; таким образом , власть является главным аспектом греческого Зевса, а потому логичнее было бы именно в этом искать ключ к пониманию прозвища, данного Периклу. В итоге ясно вырисовывается параллелизм образов: Перикл на Земле правит Афинами также властно, как Зевс – богами и людьми на своем небесном Олимпе.

[31] Это несмотря на то, что первый панегирик Периклу сочинил еще его современник – Фукидид ( Thuc., II, 65 ). См.: Суриков И. Е. Античная Греция… С. 271сл.

[32] См.: Vickers M. Op. Cit. P. 9.

[33] Подробнее об этой модели царской власти см.: Туманс Х. Указ. Соч. С. 76 – 83, 296 – 303; Он же:Идеологические аспекты власти Писистрата // ВДИ. 2001, Nr. 4. С. 12 -45. См. также об этом как о феномене исторической стилизации, практикуемой древними тиранами: Андреев Ю.В. Тираны и герои. Историческая стилизация в политической практике старшей тирании // ВДИ. 1999,1. С. 4слл.; Макаров И.А. Идеологические аспекты ранней греческой тирании // ВДИ. 1997, 2.

[34] Schachermeyr F. Perikles… S.72 – 84; Schubert Sch. Perikles. Damstadt, 1994. S. 51 – 53. О роли Перикла в развитии и обосоновании афинского империализма см. особо: Romilly J. Thucydides and Athenian Imperialism. Oxford, 1963. P. 132, 140ff.

[35] Подробнее см.: Schubert Sch. Op. Cit. S. 51.

[36] См. например: Schachermeyr F. Perikles… S. 48f; Stein – Hölkeskamp E. Op. Cit. S. 228ff; Schubert Sch. Op. Cit. S. 86 – 96.

[37] Кстати, уже не раз отмечался «странный» характер строительной политики Перикла: он явно пренебрегал гражданской архитектурой и усиленно взводил храмы. У непредвзятых исследователей этот факт вызывает законное недоумение, т.к. параллель со строительной политикой тиранов просто бросается в глаза – см.: Суриков И. Е. Античная Греция… С. 310. На мой взгляд, здесь нет ничего удивительного, ведь если допустить, что Перикл и в самом деле стремился преподнести себя в качестве харизматического лидера, то все становится на свои места. В конце- концов, сравнение его с Писистратидами родилось не на пустом месте…

[38] Например: Hammond N.G.L. Op. Cit. P. 331f.; Лурье С. Я. История Греции. Спб., 1993. С. 363; Суриков И. Е. Античная Греция… С. 317.

[39] Здесь подразумевается остракизм Аристида и рассказанная Плутархом по этому поводу история: якобы во время голосования какой-то старик попросил Аристида, не зная его в лицо, написать на черепке имя Аристида. Когда тот написал и спросил, что плохого ему сделал этот человек, старик ответил, что ему надоело все время слышать про Аристида Справедливого ( Plut. Arist., VII ). Эта история, несмотря на некоторый анекдотизм, очень точно передает суть ситуации: наверняка в тот момент в городе было много афинян, которые голосовали за изгнание Аристида лишь потому, что им надоел его авторитет. То же самое в любой момент могло бы легко случится и с Периклом, если бы он опирался лишь на этот свой «авторитет», а не на отработанные технологии власти.

[40] Вызывает сомнение тезис о якобы «обычной» и никак не управляемой демократии при Перикле, который держался «у руля» лишь за счет своего авторитета и потерял власть сразу же, как только его сограждане разочаровались в нем и он им «приелся» ( Суриков И. Е. Античная Греция… С. 318, 339. ). Подчеркну еще раз: столь длительное время находиться у власти на одном авторитете невозможно в –принципе. Авторитет любой власти со временем имеет тенденцию таять, а не нарастать и Перикл попал в опалу не потому, что афиняне в нем «разочаровались», а потому, что ослабла его группировки, ослабли его рычаги влияния и набрала силу новая оппозиция.

[41] Не могу согласиться с представлением об афинской демократии как о некой идиллической системе, в которой благоразумно и самостоятельно правил суверенный «державный демос», голосовавший так, «как считал нужным» и т.д. ( Суриков И. Е. Античная Греция… С. 43; Он же: Остракизм…С. 316. ). Мне уже доводилось говорить о том, что никакого «державного демоса» нет и в природе быть не может, что гражданский коллектив, даже самый маленький, – это всегда не субъект, а объект политики, что его «общепринятое мнение» всегда кем – то задается, а он, как таковой, есть скорее некая виртуальная фикция, которая не может сама иметь свою волю ( «осознанную позицию» ), а значит чего-то «хотеть», «править» и т.д. ( Туманс Х. Заметки на полях ( вместо рецензии на книгу И. Сурикова ”Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика” ) // Studia historica. Вып. VI. M., 2006. С. 259 – 273 ). Сказанное, однако, не отрицает самого факта принципиального отличия афинской прямой демократии от всех представительских демократий нашего времени – это просто очевидный факт (см.: Суриков И. Е. Античная Греция… С. 39 – 44 ). Речь здесь идет лишь о том, что И. Суриков несколько идеализирует афинский демос в качестве «державной власти» и сильно преуменьшает ( хотя и не отрицает вовсе – см.: Суриков И. Е. Античная Греция… С. 44 ) возможность политических манипуляций с демосом, фактически сводя ее на нет. Повторяю: азбучная истина практической политологии состоит в том, что любая политическая система, легитимирующая себя через выборы, в своей основе всегда неизбежно предполагает и задает наличие различных средства воздействия (манипуляций ) на электорат, как легальных, так и нелегальных.

[42] Характерным примером может служить знаменитый процесс над стратегами, победившими в сражении у Аргинусских островов, во время которого Ферамен и его сторонники как раз и применили ряд манипулятивных технологий ( они организовали ораторов обвинения, а также собрали толпу людей в траурной одежде на момент рассмотрения дела ), чтобы добиться осуждения стратегов ( см.: Xen. Hell., I, 7 1 – 35 ). Потом, как известно, народ раскаялся, а спустя некоторое время ситуация повторилась на суде Сократа. Уже одни только эти примеры развенчивают веру в высокую степень «сознательности и самостоятельности» афинского демоса ( Суриков И. Е. Остракизм… С. 283 ). Ссылка на тяжелое военное время и кризисное смятение ничего не меняет и не оправдывает пресловутый «державный демос». Сократ, как все хорошо знают, еще задолго до войны, в эпоху расцвета, имел весьма скептическое мнение о способности этого самого демоса понимать политику и принимать ответственные решения. Надо думать, у него были веские основания для такого суждения, которое ценно именно тем, что это свидетельство современника, а не мое «модернизаторство», как кому-то может показаться. Его отношение к демократической политике и мнению большинства служит хорошим подтверждением того, что афинский демос был все-таки тем, чем он и мог быть на самом деле… Кстати, способ действий Ферамена на суде, вкупе с упомянутым выше приемом политической борьбы, использованным Фукидидом, сыном Мелесия, показывают нам наиболее типичные приемы манипуляции в афинском народном собрании: создание компактных мощных групп своих людей, для оказания психологического воздействия и мобилизация нужных ораторов для произнесения «правильных» речей ( вот откуда происходят известные жалобы Исократа на продажность ораторов! ). Понятно, что при такой «бомбардировке» сознания любой самый «сознательный демос» неизбежно подпадет под влияние манипуляторов и проголосует «как надо». Похоже, что эти же приемы использовал и Перикл. Психология толпы досконально изучена уже в наше время, но было бы наивно думать, что древние греки, в жизни которых формы коллективной коммуникации имели такое огромное значение, не имели никаких собственных наблюдений на этот счет. Как видно из приведенных примеров, очень даже имели и умело ими пользовались…