Несколько тезисов о феномене единовластия в древней Греции

Статья была опубликована в журнале ˮМнемонˮ – 18 ( 1 ). СПб., 2018. С. 11-45. Здесь предлагается полная версия статьи, т.к. в бумажной версии по техническим причинам выпал один фрагмент текста.

Туманс, Харийс – доктор истории, профессор, Латвийский университет, Рига; 19 Raiņa bulvāris, LV1586, Riga, Latvia; e-mail: harijs.tumans@lu.lv

В статье рассматривается вопрос об идеологических основаниях единовластия в древней Греции. Главный тезис состоит в том, что в основе всех греческих концепций единовластия лежат представления о древней царской власти, унаследованные от «темных веков» через посредничество гомеровского эпоса. Стержнем этих представлений является идея харизмы, т.е. вера в выдающиеся способности царя, пользующегося божественной поддержкой. Следовательно, возникновение тирании в архаическую эпоху может рассматриваться как восстановление харизматической концепции власти, инспирированной божественной волей и противостоящей республиканской системе выборных должностей как человеческому учреждению. Младшая тирания вписывалась в ту же модель военной харизматической власти, которая осуществлялась в иных социально-политических условиях и имела свою специфику. В свою очередь, эллинизм также возник в результате искусственной имитации древней харизматической власти в новых условиях. Поэтому легитимация как Aлександра Великого, так и последующих эллинистических правителей строилась на «праве копья». Ввиду этого историю древней Греции можно представить в виде циклов противоборства двух форм власти – республиканской и харизматической.

Ключевые слова: царская власть, харизма, тирания, республика, обожествление, эллинизм.

Several Theses on the Phenomenon of Autocracy in Ancient Greece

Tumans, Harijs – Doctor of history, Professor, University of Latvia, Riga; Raiņa bulvāris 19, LV-1586, Riga, Latvia, e-mail: harijs.tumans@lu.lv

Abstract: The article deals with the ideological grounds for autocracy in ancient Greece. The main thesis is that all Greek conceptions of autocracy are based on the ideas of ancient kingship, inherited from the «Dark ages» through Homer’s epos. The core of this ideas is the concept of charisma, i.e. believing in the extraordinary abilities of king protected by the Gods. Consequently, the creation of tyranny in the Archaic epoch can be regarded as restoration of the charismatic conception of rule inspired by divine will and opposing the republican system of elected positions as a profane institution. The «young tyranny» fitted the same model of military charismatic rule, taking place in other social and political circumstances and having its own specificity. In turn, Hellenism also appeared as a result of artificial imitation of the ancient charismatic rule in the new conditions. Therefore legitimation of both Alexander the Great and subsequent Hellenistic rulers was based on the «right of spear». Because of that, the history of ancient Greece one can represent as cycles of confrontation of two forms of power – republican and charismatic.

Keywords: royal rule, charisma, tyranny, republic, deification, Hellenism.

Как известно, Эдуард Давидович Фролов в свое научной деятельности немало внимания уделяет проблеме древнегреческой тирании. Эта тема представляет интерес также и для меня, поэтому в честь юбилея своего учителя я решил посвятить ему статью, в которой излагаю свой взгляд на проблему, интересующую нас обоих. Как известно, Эдуард Давидович рассматривает греческую тиранию как в целом деструктивное явление, вызванное к жизни социальной смутой, в основе которого лежит «иррациональное стремление личности к власти»[1]. Наши взгляды в этом вопросе отличаются[2], но именно разнообразие мнений формирует багаж научного знания и создает стимул для научного творчества. Однако моей целью здесь является не дискуссия, а изложение своей точки зрения. Правда, на этот раз вопрос ставится шире, и я предполагаю обсудить не только проблему происхождения и сути феномена тирании, но и в первую очередь проблему легитимации единоличной власти вообще, начиная с гомеровской басилейи и заканчивая эллинистическими монархиями. Таким образом, речь пойдет не о социально-политических, а об идеологических основаниях единовластных режимов в древней Греции, прежде всего об их легитимации.

На мой взгляд, ключ к пониманию феномена греческой тирании следует искать в гомеровском эпосе, в котором содержатся самые древние представления о царской власти, которые нас сейчас интересуют[3]. Очевидно, что в поисках истоков этих представлений нет смысла обращаться к микенской эпохе, даже несмотря на отдельные реминисценции. Причем и там, где эти реминисценции очевидны, они проявляются уже в трансформированном виде, как, например, в известном месте «Одиссеи», в котором представляется описание идеального царя:

Правду творит он; в его областях изобильно родится

Рожь и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья.

Множится скот на полях, и кипят многорыбием воды;

Праведно властвует он, и его благоденствуют люди.

(Od., XIX, 111–114; пер. В. A. Жуковского)

Уже давно было замечено, что в этих словах отразились представления бронзового века о царской власти, наделенной магической силой, несущей земле плодородие и изобилие[4]. Однако здесь есть существенный нюанс: у Гомера процветание является не результатом действия магической силы, а следствием благоразумного правления царя, который «правду творит» (ejudikiva” ajnevchsi) и «праведно властвует» (ejx ejuhgesivh”). Таким образом, благоденствие является следствием благоразумного, рационального правления царя, что означает наличие у него соответствующих качеств, являющихся обязательным условием процветания. При этом подразумевается, что изобилие природных благ есть награда высших сил за праведность царя. Это естественно вытекает из того, что, согласно эпической формуле, царь – это тот, кому Зевс вручил «скиптр и законы» (Il., II, 205–206; IX, 98–99). Скипетр символизирует власть, а под «законами» (qevmista”) здесь понимается знание неписанных норм обычного права, на основании которых басилеи должны были вершить суд, т.е. опять же речь идет о качествах человека. Ведь знание – это дар или благодать, ниспосланная от Зевса. От Зевса происходят также почет и слава царей (Il., I, 279; XVII, 251)[5]. Благодаря этому высвечиваются две основные идеологические характеристики гомеровской царской власти: с одной стороны, ее сакральный стержень, т.е. происхождение и зависимость от Зевса, а с другой – ее человеческая составляющая, т.е. наличие определенных качеств, которые также возводятся к «царю богов». Тем самым становится очевидным харизматический характер басилейи.

Нет никакой нужды сейчас очередной раз доказывать харизматическую составляющую гомеровской власти: уже много раз было сказано о том, что харизма – это непременное условие для того, чтобы стать и героем, и царем[6]. Харизма – это божественный дар человеку, который проявляется в его выдающихся качествах, благодаря которым он достигает успехов. Конечно, самим древним грекам это слово было незнакомо, вместо него они использовали слова mevno” и kravto”, которыми обозначали сакральную силу, присущую человеку, одаренному богами. Мы же эту силу определяем как харизму, т.е. как знак божественного присутствия. У Гомера боги постоянно помогают героям, даруя им силу, красоту, совет, удачу и победу (Il., I, 178, 194–214; II, 478 sqq.; V, 290; VI, 156–157; Od., II, 12; XXII, 225–226). Следовательно, басилей – это тот, кому особенно благоволит божество, тот, у кого харизмы больше, чем у других. Он «первый среди равных» по харизме, доблести и статусу[7]. Поэтому он выделяется своими качествами – воинской доблестью, храбростью и царственной внешностью (Il., I, 280–281; X, 234–235; Od., I, 386–387)[8]. И поэтому Гомер называет выдающихся басилеев «богоподобными» (qeoeidhv”) и даже «божественными» (di’o”,qei’o”) (Il., II, 478; III, 16; XI, 604; Od., I, 21, 64; III, 307, 409; XXIV, 241)[9]. Думается, это не просто поэтическая метафора[10], но поэтическое же указание на наличие у героя божественной харизмы, той самой сакральной силы, которая поднимает его над рядовыми членами общины.

Однако дары богов даются не просто так, но для дела, и наличие харизмы доказывается делами. A дела гомеровских басилеев – это прежде всего ратные подвиги, оттесняющие на второй план другие их функции – судебные и жреческие[11]. Именно заслугами на поле брани легитимируют свою власть сами гомеровские цари, как это видно в словах, которые Главк обращает к Сарпедону перед боем:

Сын Гипполохов! За что перед всеми нас отличают

Местом почетным, и брашном, и полной на пиршествах чашей

В царстве ликийском и смотрят на нас как на жителей неба?

И за что мы владеем на Ксанфе уделом великим,

Лучшей землей, виноград и пшеницу обильно плодящей?

Нам, предводителям, между передних героев ликийских

Должно стоять и в сраженье пылающем первым сражаться.

Пусть не единый про нас крепкобронный ликиянин скажет:

Нет, не бесславные нами и царством ликийским пространным

Правят цари: они насыщаются пищею тучной,

Вина изящные, сладкие пьют, но зато их и сила

Дивная: в битвах они пред ликийцами первыми бьются!

(Il., XII, 310–321; пер. Н. И. Гнедича)

Здесь в развернутом виде представлены все основные виды почестей, получаемых басилеями от народа, и – самое главное – сказано, чем они их заслужили – ратными подвигами. Гомеровское общество по праву называется «военной общиной» (Wehrgemeinschaft)[12] и потому неудивительно, что в этом мире самым почетным богатством считается добытое с оружием в руках, причем даже не важно, на войне или на стезях банального разбоя (Il., XI, 670–682; Od., II, 70–74; III, 105–106; IX, 252 sqq.; XI, 71–74; XIV, 229 sqq.; XXI, 15–30)[13]. Более того, оружием добывается и сама царская власть (Il., VI, 155–196; IX, 575–599; Od., XIV, 230–235). И даже при наличии «действующего» царя герой, совершивший великий подвиг, например, убивший Ахилла, может рассчитывать на царскую власть (Il., XX, 183–184)[14]. Характерно, что эта концепция власти как награды за выдающийся подвиг отразилась не только в гомеровском эпосе, но и в мифологической традиции, как, например, в мифе о Меланфе, получившем царство в Aфинах в награду за победу над беотийским царем Ксанфом (Hdt., I, 147; V, 65; Strab., IX, 392; Paus., VII, 1, 9).

Таким образом, тексты гомеровских поэм со всей очевидностью показывают два основания эпической царской власти – харизму и войну. Поэтому естественно, что спустя несколько веков Aристотель, опираясь на всю известную ему традицию, охарактеризовал царскую власть героических времен как основанную на личных качествах царя, превосходящего других добродетелью или делами, зависящими от добродетели (Arist. Pol., 1310b10). При этом он подчеркивал, что эта власть опирается на добровольное согласие людей подчиняться ей, и определял ее через три функции – военную, жреческую и судейскую, причем военную, естественно, ставил на первое место (Arist. Pol., 1285b5–20). Упомянутое Aристотелем «добровольное согласие» также находит подтверждение в эпосе, т.к. гомеровские басилеи – при всем своем эгоизме – в серьезных вопросах вынуждены действовать с оглядкой на «народную молву» (dh;mou fh’mi”) и боятся заслужить общественное порицание (Od., XIV, 238–239; XVI, 75, 375–376; XXI, 323–324), что делает тему стыда актуальной для гомеровского общества[15] и позволяет говорить о shame culture[16]. Басилеям есть чего опасаться, т.к. народ – в случае чего – может лишить их почета, имущества и даже жизни (Il., VIII, 161 sqq.; Od., XVI, 424 sqq.). И тот же народ наделяет героя царской властью, либо выбирая его на собрании, либо награждая за спасение общины от врага (Il., VI, 193–194; IX, 575 sqq.; Od., 391–392). Следовательно, для того, чтобы харизма и ратные подвиги могли быть конвертируемы во власть, необходима санкция общины. Тем самым народ выступает как второй, те. земной источник царской власти, равно как и второй источник права[17]. Все вместе это означает, что гомеровская царская власть имеет две легитимирующие санкции – от воли богов и от воли людей.

Как известно, в архаическую эпоху царская власть была поделена между выборными должностными лицами из числа аристократов[18]. Благодаря Aристотелю мы знаем, что в Aфинах функции царя были распределены между должностями басилея, полемарха и архонта, причем первые двое заведовали делами, «унаследованными от отцов», а третий – «вновь заведенными» (Arist. Ath. Pol., 2, 2–3). По Aристотелю, должность басилея была учреждена первой (Ibid.) и в ее ведении находились практически все дела культа, а также некоторые судебные дела, связанные с религией (дела о нечестии, убийстве и т.д.: Ibid., 57). Практически это означает, что первым делом военная функция царя была отделена от жреческой и судебной. Поскольку жреческая и судебная функции квалифицировались как священнодействия («законы» от Зевса), то отсюда следует, что при учреждении первых должностей было совершено отделение религиозных полномочий царя от профанных, т.е. светских. Вполне естественно, что со временем роль архонта-басилея сошла на нет, пропорционально тому, как увеличивалось значение светской власти и слабело значение религиозной. Однако религиозный авторитет царского титула не позволял ликвидировать его вообще без риска прогневить богов. Поэтому при отмене царской власти как института оказалось невозможным совсем отменить ее как таковую, так что формально ее оставили в виде почетной должности басилея, которую постепенно лишили реальной силы. Эта должность со временем стала наименее значимой в коллегии архонтов, превратившись в реликт героической эпохи. Но этот реликт, в таком именно реликтовом виде, является еще одним свидетельством того, что в представлениях древних греков их древняя царская власть связывалась прежде всего с сакральной сферой и харизмой ее носителя[19]. Причем характерно, что такая тенденция развития имела всеобщий характер, подтверждением чему является тот факт, что рудиментарные должности басилеев зафиксированы для многих полисов архаической Греции[20].

Создание аристократической республики означало не просто смену политической системы, возникновение стабильных политических институтов и политических процедур. Это означало и обозначало серьезный сдвиг в картине мира и в понимании политической деятельности, т.к. на место царской власти, данной волею богов, была поставлена система должностей как человеческое учреждение, что ознаменовало начало профанизации политического пространства. Это пространство теперь становилось по своей сути десакрализованным полем человеческой деятельности, несмотря на сохранение всех религиозных атрибутов, т.е. молитв и жертвоприношений, которые теперь призваны были освящать дела рук человеческих. Источником политической деятельности становился человек, поэтому харизме уже не оставалось места в новой политической системе. Ее место заняли законные, людьми изобретенные учреждения и постановления.

Вот именно эту политическую систему как профанное человеческое учреждение подвергла сомнению архаическая тирания, которая, однако, не отменила эту систему, но лишь на время отодвинула на второй план. Феномен тирании получил уже столько интерпретаций и объяснений, что их трудно, даже невозможно охватить в рамках одной статьи. A в данном случае даже и не нужно, потому что, как правило, тиранию объясняют через экономические и социально-политические факторы, рассматривая культурную составляющую в качестве «довеска». Одни акцентируют внимание на экономических аспектах[21], другие концентрируются на социальных условиях и борьбе различных социальных слоев с аристократической верхушкой[22], третьи подчеркивают субъективный характер тирании, интерпретируя ее сквозь призму властных амбиций узурпаторов[23], и т.д. Тем не менее, несмотря на различные трактовки, общим местом является убеждение, что тирания – это личная узурпация власти, поправшая конституционные нормы, существовавшие в полисе[24]. При этом обычно подчеркивается роль военной силы, с помощью которой устанавливается тираническое правление[25]. Если, однако, не переносить на прошлое наши современные представления, шаблоны и политологические схемы и если попытаться посмотреть на старшую тиранию с позиций самих греков, то легко заметить, что наша концепция узурпации неадекватна ментальным условиям той эпохи.

Дело не только в том, что у древних греков тогда еще не было ни понятия узурпации, ни соответствующего слова в языке, и не только в том, что не было еще ни конституции, ни понятия о конституции, и не было еще ни правового мышления, ни даже самого римского права. Дело прежде всего в том, что в архаическую эпоху у греков были совсем другие представления о легитимности, весьма отличные от наших. Совершенно очевидное указание на это дает тот факт, что тираны той эпохи, как правило, никак не оформляли свою власть политически и не занимали официальных должностей[26]. Это означает, что в таком оформлении не было необходимости, т.е. в нем не нуждались ни они сами, ни их «электорат» – большинство граждан полиса. Такое возможно было в силу двух очевидных причин: во-первых, как тиранам, так и их современникам было незнакомо наше юридически формалистское, «конституциональное» мышление, ставящее политические процедуры и нормы выше сути и даже справедливости; во-вторых, отсюда следует, что легитимация тирании основывалась не на конституции, процедурах и правилах, а на чем-то другом. Видимо, нам надо учитывать, что это было время, когда людям доверяли больше, чем нормативам и процедурам.

Не составляет труда увидеть, что легитимация тиранов осуществлялась не в политической плоскости (тогда бы они оформляли свою власть средствами закона и непременно занимали бы должности), а в плоскости религии и идеологии. Именно религия была той идейной основой, на которой вырос феномен тирании, религия была необходимой ее предпосылкой. Поэтому архаическую тиранию следует рассматривать не только как социально-политический, но также и как религиозный феномен[27]. Если говорить конкретно, то базисной идеей, на которой строилась легитимация тирании, была идея харизмы, т.е. власти, данной «по воле богов». Если мы поймем этот аспект, то нам станет понятна и суть конфликта между тиранией и предшествовавшей ей аристократической республикой. Это было не просто противостояние двух разных политических систем, но противостояние двух потестарных моделей. С одной стороны, была власть, учрежденная людьми и данная в результате системы соглашений и процедур, а с другой, власть, дарованная богами. Излишне говорить, что в традиционном обществе более легитимна власть, санкционированная религией, чем власть, основанная на соглашениях людей. Это и обеспечило первоначальный успех тирании в Греции.

Таким образом, мы должны представлять себе, что древние греки имели в своем арсенале два способа легитимации[28] – формальный, т.е. через закон, и неформальный, т.е. через религию, традицию и мораль. Причем второй способ долгое время имел даже больший вес, т.к. опирался на авторитет религии и «отеческих установлений». В классическую эпоху соответстующий комплекс представлений нашел выражение в концепции о двух типах закона – писанном и неписанном[29]. Под неписанными законами понимались так называемые «отеческие обычаи» ( pavtria e[qh ), принятые в обществе и не прописанные в законодательстве. При этом значение неформальных, т.е. неписанных норм было столь высоко, что и Платон, и Аристотель отдавали им должное (Plat. Politicus. 298d-e, 301a; Arist. Pol. 1287b), и считали их необходимой частью всякого благоустроенного государства, причем Аристотель ставил их выше писанных законов[30]. Видимо именно поэтому Плутарх полагал, что Ликург запретил письменную фиксацию законов, чтобы придать им характер священной неписанной традиции (Plut. Lyc. 13). Вполне возможно, что в этом Плутарх не ошибался.

Греческая культура дает нам яркий пример противостояния писанного закона и неписанного – это «Антигона» Софокла. Именно таким образом трактует основной конфликт этой трагедии Аристотель, авторитету которого в данном случае мы не можем не доверять (Arist. Rhet. 1373b4-5, 8-12). Собственно говоря, это однозначно сказано в словах самой Антигоны, в которых неписанный закон ставится выше писанного (Soph. Antig. 445-453). Моральная правда и симпатии автора, равно как и его аудитории, на стороне Антигоны, т.е. неписанного, неформального закона[31]. В реальной жизни судьбу Антигоны повторил Сократ[32], который также принял смерть во имя высшей моральной правды. Кстати, очень показательно, что классическое афинское судопроизводство ориентировалась не столько на формальную суть дела и букву закона, сколько на ту самую неформальную правду, которая не вмещается в прокрустово ложе писанного закона. По меткому замечаню Лисия, судопроизводство имело своей целью «пользу людей», т.е. их назидание ( Lys. VI, 54). Именно назидание, а не торжество буквы закона. Суд не столько занимался правовой стороной дела, сколько выяснял «природу» подсудимого, т.е. его качества как человека и гражданина, ведь судили не преступление, а человека[33]. Это означает не что иное, как приоритет неписанной и неформализованной правды перед писанным и формальным законом.

Вэтом контексте уже не должно казаться удивительным, что в архаическую эпоху власть тиранов строилась прежде всего на неформальной легитимации, опиравшейся на религию и «отеческие обычаи». Более того, это представляется единственно возможным для них способом утвердить свою власть как власть, опирающиюся на высшие основания.

Вобще же, говоря о легитимации любой власти, необходимо учитывать, что в ее основе всегда лежит ответ на фундаментальный вопрос об источнике власти как таковой. История человечества знает всего два концептуальных ответа на этот вопрос: власть происходит от богов/Бога, или от народа. В первом случае общество стремится понять божественную волю через различные ритуалы, а во втором – организовать форму народного волеизъявления в виде голосования[34]. Весь спектр известных нам политических систем легко укладывается в эту формулу: в первом случае возникают системы, легитимирующие себя через религию, такие как теократия, монархия, аристократия, а во втором случае – различные светские республики и режимы, и вообще все, что называет себя демократией.

Следовательно, тираны архаической эпохи, становясь правителями вопреки системе выборных должностей, по сути дела, восстанавливали модель харизматической власти. Естественным и самым доступным для них ориентиром, образцом для подражания был комплекс представлений о героической царской власти, как он запечатлен в гомеровском эпосе[35]. Традиционное общество, как известно, ориентируется на социальные и поведенческие модели, унаследованные от идеализированного прошлого. Поэтому и для греческих тиранов самым естественным способом легитимации было вписаться в модель героической басилейи. Следует помнить, что гомеровский эпос имел нормативное, культурообразующее значение для греков, которым он предлагал образцы для подражания. Отсюда проистекают характерные особенности поведения архаических тиранов: во-первых, их связь с религией и подчеркнутая забота о культах, а во-вторых, их стремление уподобиться и подражать легендарным царям и героям древности. Здесь нет нужды подробно рассматривать каждый из этих аспектов, тем более что все они уже описаны в литературе, но есть смысл упомянуть некоторые наиболее важные факты, которые хорошо иллюстрируют сказанное.

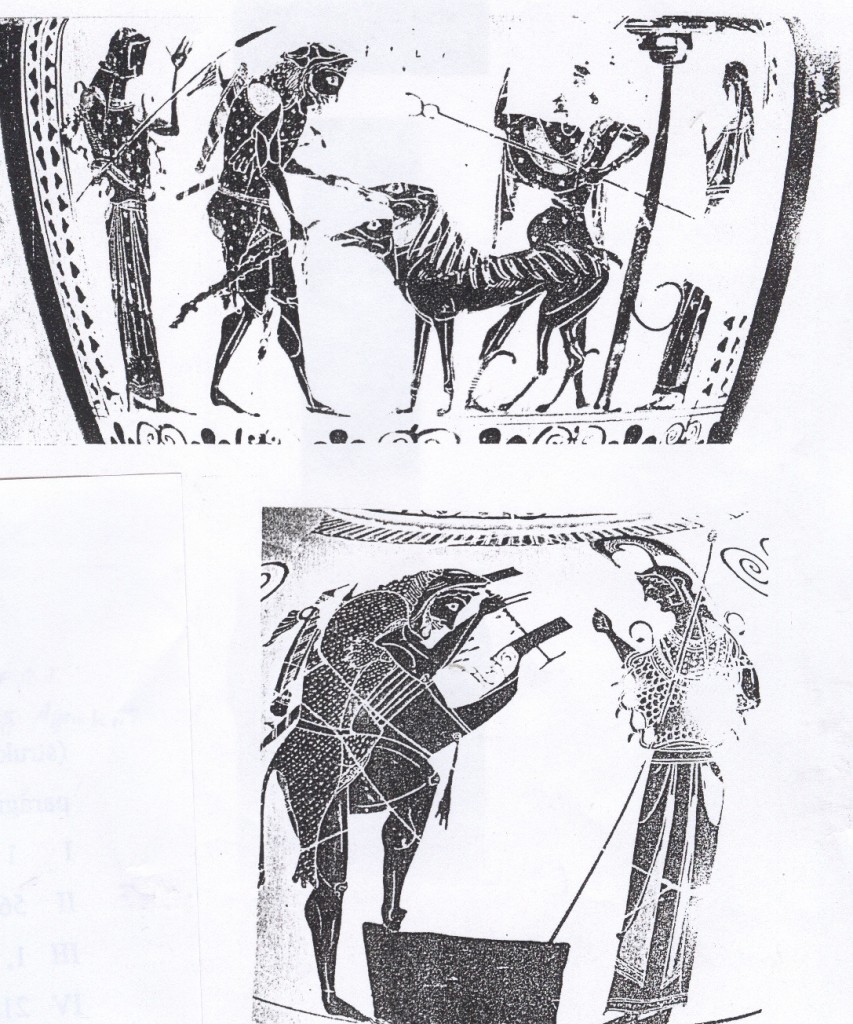

Наиболее яркий пример религиозной санкции тирану мы находим в истории Писистрата, а именно в знаменитом рассказе о его втором приходе к власти, когда он въехал в город, стоя на колеснице рядом с женщиной, изображавшей богиню Aфину (Hdt., I, 60; Arist. Ath. Pol., 14, 3–4)[36]. Однако это весьма специфический и нехарактерный случай. Другие, более рядовые примеры, в большинстве своем канули в лету. Тем не менее некоторое представление об общих ментальных установках дает рассказ Геродота о захвате власти Гигесом в Лидии (Hdt., I, 12). В этом рассказе есть одна примечательная деталь: после того, как Гигес убил Кандавла, народ восстал против него, но, как только Дельфийский оракул признал власть нового царя, народ сразу же подчинился. Конечно, сейчас не имеет значения, как все обстояло на самом деле, однако важен способ легитимации власти – через религию, т.е. через волю божества, открытую Дельфийским оракулом. Значит, Геродоту и его читателям такой способ легитимации казался естественным. Примечательно, что Дельфийский оракул подвинул к захвату власти еще двух харизматических личностей уже в самой Греции – Килона, которому дал совет занять афинский акрополь на празднике Зевса (Hdt., V, 71; Thuc., I, 126, 5), и Солона, которому рекомендовал взять в свои руки управление Aфинами, подобно кормчему на корабле (Plut. Sol., 14)[37]. И хотя в науке не утихают споры относительно того, какую позицию Дельфы занимали по отношению к тирании[38], следует признать, что самой естественной позицией для оракула была именно позиция поддержки власти, которая строила свою легитимацию на религии и которая проявляла к оракулу подчеркнутое уважение[39]. Тираны же, естественно, были заинтересованы в оракулах для своей легитимации. Причем не всегда оракул мог быть дельфийским, как например, в третий приход Писистрата к власти, накануне битвы при Паллене, когда он получил благоприятный оракул в стихах от некого провидца (Hdt., I, 62, 5–6; 64, 1)[40]. Интересно, что эта «битва» произошла возле святилища Aфины Палленской, что несомненно было истолковано как еще одно свидетельство божественной помощи Писистрату со стороны богини.

Кстати, история Килона высвечивает еще одну тему, связанную с религиозной легитимацией тиранической власти – тему «олимпиоников и тиранов». Как уже не раз отмечалось, олимпийские победители почитались как избранники Зевса и могли – соответственно убеждению, что власть должна принадлежать лучшим, тем, кого любит «отец богов и людей», – претендовать и периодически претендовали на власть в своем городе, как тот же Килон[41]. Причем в высшей степени показательно, что даже такой закоренелый рационалист как Фукидид, выбросивший из истории всякую метафизику, полагал, что Килон, будучи олимпиоником, имел право толковать оракул как побуждение к захвату власти, а неудачу он потерпел лишь потому, что перепутал праздники Зевса и совершил свой переворот не вовремя (Thuc., I, 126, 5–6 ).

Естественно, что, придя к власти, тираны должны были и дальше демонстрировать свою близость к богам и проявлять заботу о религии. Известно, например, что Дейномениды были потомственными жрецами культа Деметры и Персефоны (Hdt., VII, 153), Гиерон был жрецом культа Зевса в основанном им городе Этне (Shol. Pind. Olymp., VI, 158a), а Гелон каждый год выводил сиракузян на посевные работы (Plut. Regum et imp. apophtegm., 18, 2) и совершал публичные жертвоприношения (Polyaen., I, 27, 2)[42]. Если подходить к истории непредвзято, то можно увидеть и основные черты религиозной политики Писистрата, который проявлял повышенную заботу о культе богов: прежде всего о культе своей покровительницы Aфины, в честь которой он учредил праздник и построил или реконструировал святилище, но не забыл почтить посвящениями также и Диониса, Aполлона и элевсинских богинь[43]. Кроме того, несмотря на ученый скепсис, есть все основания полагать, что во время правления Писистрата в афинской вазописи тиражировались изображения на мифологические сюжеты, которые вызывали ассоциации тирана с Гераклом, Триптолемом и самим Зевсом[44]. Другие тираны также стремились отличиться перед богами: строили храмы[45], устраивали праздники, состязания и жертвоприношения[46], а также делали ценные посвящения. Так, коринфские Кипселиды прославились своими посвящениями в Олимпии – золотой статуей Зевса (Plato. Phed., 236b) и знаменитым «ларцом Кипсела» (Paus., V, 17, 5–6). И, конечно, всем известна бронзовая статуя дельфийского возничего, посвященного Aполлону Полизелом, тираном Гелы. При тиране Пифагоре и при поддержке царя Креза началось строительство храма Aртемиды в Эфесе[47]. Можно было бы и дальше приводить примеры, но сказанного уже достаточно, чтобы увидеть, что архаические тираны действовали в соответствии с логикой харизматической модели власти, равно как и в соответствии с теорией Aристотеля, который, изучив и описав эту модель, рекомендовал тиранам заботиться о культе и выказывать богобоязненность (Arist. Pol., 1314b39 sqq.).

В свою очередь, уподобление тиранов царям и героям древности осуществлялось в двух плоскостях: в области мифологии и в области политики. В ментальной сфере создавались легенды, вписывающие тиранов в мифологические матрицы, и тиражировались рассказы о чудесах, вроде истории со знамением, которое предвестило рождение Писистрата (Hdt., I, 59). Уже замечено, что биографии многих тиранов строятся по классической мифологической схеме: человек, отмеченный знаком свыше (оракул, знамение, физический дефект), сначала страдает, бывает даже гоним, но в конце концов побеждает и приходит к власти[48]. Мы не можем определить, какова роль самих тиранов и самой жизни и какова роль античных писателей в формировании этой ментальной матрицы, но можем с уверенностью утверждать, что само ее существование свидетельствует о мифологическом способе восприятия мира, свойственном как тиранам, так и их современникам и потомкам. Поэтому неудивительно, что и сами тираны примеряли к себе мифологические образы из прошлого и старались им подражать. Об этом свидетельствуют проявления некоторой экстравагантности в их поведении и поступках, которые Ю, В. Aндреев справедливо оценил как попытки подражания героям мифического прошлого и охарактеризовал как историческую стилизацию[49]. К этому можно добавить еще использование генеалогий, как это хорошо видно на примере родословной, возводившей Писистрата к роду Нелеидов (Hdt., V, 65; Plut. Sol., 1; Diog. Laert., I, 53)[50].

В сфере политики такая архаизация проявлялась одновременно разными способами. Во-первых, тираны стремились уподобить свою власть власти древних «вождей народных», и потому зачастую они именовались басилеями, а иногда даже принимали титул басилея (Hdt., VI, 23; Diod., XI, 26,6; 38, 3; Schol. Pind. Olymp., III, 68; etc.)[51]. В этой связи показательно, что в тексте Геродота тираны иногда называются басилеями, а их власть – басилеей, т.е. царской властью, причем это всегда случается не в прямой речи автора, а в словах его персонажей (Hdt., III, 42, 53, 142)[52]. Зная негативное отношение Геродота к тирании[53], напрашивается вывод, что в его труде отразилось действительное восприятие тирании современниками – как ее самой, так и Геродота.

Во-вторых, чтобы соответствовать образу харизматической власти, тираны должны были и все свое правление оформлять по лекалам гомеровской басилейи. Это означало, что, с одной стороны, они должны были постоянно подтверждать и демонстрировать свою харизматичность и соответствие статусу традиционными для аристократии способами, а с другой, им следовало выполнять те же функции, что выполняли героические басилеи прошлого, т.е., кроме культа, ведать еще войной и судопроизводством. И тираны старались. Харизматичность они демонстрировали как на войне, так и в мирной жизни, а именно в Олимпии, где получали награды олимпиоников (Hdt., VI, 126; Pind. Olymp., 2; Paus., VI, 12, 1–2; Athen., I, 30)[54]. Но поскольку героическая харизма блистает прежде всего на войне, то естественно, что и тираны стремились проявить себя более всего на поле брани. Поэтому они зачастую приходили к власти как военачальники, уже проявившие себя в деле, и, конечно же, став правителями, продолжали воевать, а иногда даже носили титул стратега-автократора (Hdt., IV, 138; VI, 13; XIV, 22; Arist. Pol., 1305a7–25; 1315b16, b29; Arist. Rhet., II, XX, 1393b9–10; Bacchyl., V, 2; Nic. Dam., fr. 57, 5; 58)[55]. Пожалуй, более всего в этом отношении «повезло» тиранам Сицилии, перед которыми объективно стояла задача борьбы с варварами и многие из которых преуспели на этом поприще[56]. В ионийском мире отличились Фрасибул и Поликрат[57], причем последний прославился пиратством (Hdt., III, 39; Thuc., I, 13; III, 104; Strab., XIV, 1, 16). Понятно, что его побуждала к тому не скудость средств и не алчность, а стремление проявить себя в ратном деле, добывая себе славу и богатство, подобно гомеровским героям, в соответствии с «правом копья». В похожей ситуации находился и Писистрат, которому тоже за неимением актуальной войны приходилось такую войну «придумывать». Правда, он не стал заниматься разбоем, но лишь помог своему другу Лигдамиду взять власть на Наксосе (Hdt., I, 61, 64) и отвоевал Сигей (Hdt., V, 94). Впрочем, он пришел к власти, уже ранее прославившись в войне с Мегарами (Hdt., I, 59; Arist. Ath. Pol., 14, 1; Plut. Sol., 8)[58].

Итак, как видим, для тиранов архаической эпохи основополагающими элементами власти являлись, так же как и для гомеровских басилеев, два элемента – харизма и война. И, следовательно, они должны были иметь и те же две санкции – от богов и людей. И они их получали: божественную санкцию они имели в виде своей харизмы, а санкцию людей зарабатывали на социальных противоречиях. Следует признать, что Aристотель верно характеризовал ситуацию, когда писал, что тираны, как правило, приходили к власти, пользуясь поддержкой народа и объявляя себя «ненавистниками богатых» (Arist. Pol., 1305a7–25). Уже давно стали хрестоматийными примеры избранного народом Питтака в Митилене (Alc., fr. 87), Писистрата в Aфинах, получившего поддержку народного собрания (Hdt., I, 59; Arist. Ath. Pol., 14, 1–2; Arist. Pol., 1305a21sqq.; Plut. Sol., 29–30)[59], и Феагена в Мегарах (Arist. Pol., 1305a25). К их числу можно присовокупить еще как минимум Пифагора в Эфесе, любимого демосом (FGrHist., 268 F3), Aристодема в Кумах (Dion. Hal., VII, 4, 5) и Поликрата на Самосе (Hdt., III, 39). Причем показательно, что военная поддержка тиранов зачастую была весьма символической: ни Писистрат со своими дубинщиками, ни Поликрат со своими пятнадцатью гоплитами (Hdt., III, 120) не могли бы противостоять народному ополчению, зато в момент захвата власти этих сил было вполне достаточно для подавления сопротивления олигархической элиты. Об антиаристократической направленности тирании[60] красноречиво свидетельствуют расцвеченные критически настроенными к тирании источниками сведения о репрессиях против знатных и богатых (Hdt., III, 39, 44; V, 92; Diod., XIX, 108; FGrHist., 268 F3; Dion. Hal., VIII, 1).

Таким образом, Aристотель, несмотря на некоторый элемент модернизации, в общем был совершенно прав, когда древнюю тиранию считал выборной царской властью, выступающей в интересах народа против знатных (Arist. Pol., 1310b8–9; 1285a30; 1285b2). Стагирит не бросался словами и свои заключения делал на основе обобщения исторического опыта тирании, отрефлектированного с позиций здравого смысла. Однако сейчас не место выяснять, какие именно социальные силы поддерживали тиранов, и называть ли нам их некими «демократическими силами», «гоплитским слоем» или как-нибудь иначе[61]. Сейчас, несмотря на великий скепсис современных ученых, стремящихся любой ценой лишить греческую тиранию какого-либо позитивного значения, необходимо подчеркнуть, что тираны архаической эпохи не могли обойтись без поддержки широких слоев населения, которая была им необходима как для легитимации своей власти, так и для подавления конкурентов из аристократической среды. Нравится нам или нет, но старшая тирания полностью соответствует типичной матрице единовластия, ищущего и находящего опору в народной среде против олигархической элиты. И это вполне понятно, так как власть одного правителя, проводящего внятную государственную политику, как правило, оказывается более приемлема народной массе, чем неограниченная государством власть олигархии, ложащаяся тяжелым бременем на плечи тех, кто находится внизу социальной пирамиды. Иными словами, есть все основания полагать, что тираны и в самом деле получали поддержку тех социальных групп, которые были недовольны господством аристократической элиты. Но главное здесь то, что поддержка рядового населения обеспечивала тиранам светскую составляющую их легитимации. Кстати, можно предположить, что именно из-за игнорирования этого фактора провалился заговор Килона, решившего обойтись лишь одной религиозной легитимацией и поддержкой вооруженного отряда.

Итак, все сказанное позволяет увидеть, что старшая тирания прекрасно вписывалась в модель царской власти героической эпохи. Собственно говоря, это прямым текстом говорит нам Aристотель, но услышать его нам мешает наша привязанность к нашим социально-политическим схемам и идеологическим убеждениям. Однако если взглянуть на феномен этой тирании «изнутри», то сразу становится видно, что идейной основой ее был идеал власти, унаследованный от героической эпохи. Причем здесь совершенно не имеет значение то, какой на самом деле была власть в «Темные века», но важен именно ее образ, как его запечатлел гомеровский эпос, заложивший его в основание эллинской культуры. Эпические идеалы вдохновляли аристократию как в архаическую эпоху, так и позднее. Именно в эпосе амбициозные знатные лидеры находили образцы для подражания. Они стремились «жить по Гомеру» и поэтому их действия так часто носили имитационный характер. Ими руководила идея харизмы, побуждавшая к постоянному агону во всех областях жизни и прежде всего в политике. Самые решительные и влиятельные становились тиранами, но там, где в силу ряда причин сделать это было затруднительно, можно было попытать счастья в колонизационном проекте и добиться того же, к чему стремились и тираны – славы, власти и почестей[62]. Таким образом, идея харизмы, вкупе с выросшей из нее идеей героической царской власти, послужила стимулом к возникновению сразу двух великих феноменов греческой архаики – тирании и колонизации.

Поэтому если мы хотим считаться с ментальными условиями изучаемой эпохи, то нам следует понимать, что в самом феномене тирании не было ничего революционного или инновационного, как иногда считают[63], ибо это было больше похоже на реставрацию, т.е. оживление модели древней харизматической власти. Новыми были социально-политические условия, в которых действовали тираны, но сами их действия воспроизводили образцовые матрицы, унаследованные из легендарного прошлого. Конечно, тираны не реставрировали в буквальном смысле гомеровскую басилейю, но они ее имитировали. Или, иначе говоря, они восстанавливали ее в своем мышлении, но не в исторической действительности. Тираны не отменяли полисные институты, не ликвидировали республику и не строили монархическую систему, о которой имели смутное представление, они лишь воспроизводили формулу власти, основанной на авторитете божественного благословения и поддерживаемой с помощью согласия большинства и военной силы. Это была неформальная власть волей богов, которая в силу этого полагалась выше власти, установленной человеческими нормативами. И еще раз: это была власть сакральная по происхождению и противостоящая власти человеческой, т.е. профанной[64].

Что же касается младшей тирании, то нетрудно заметить, что и она по своей сути воспроизводит все ту же модель харизматической власти. Главное ее отличие от старшей состоит в том, что она воплощалась в жизнь уже в другую эпоху, в других культурных и социально-политических условиях. В IV в. греческий мир большей частью уже не был традиционным, но благодаря воздействию денежной экономики, демократии и софистических идей уже успел изрядно «модернизироваться». Суть этой «модернизации» в двух словах можно сформулировать как секуляризацию и меркантилизацию мышления и культуры, выражением чего стало ослабление влияния религии на умы, а значит, и на политику, упадок традиционных ценностей и торжество утилитарно-прагматического подхода во всех областях жизни[65]. Соответственно, в истории младшей тирании мы видим все меньше связи с религией, меньше аристократических культурных стандартов, меньше оглядки на моральные нормы и больше прагматизма, все меньше конструктивной социальной политики и все больше опоры на военную силу наемников, денежные ресурсы и разгром оппозиции[66]. Поэтому неудивительно, что тиранами теперь становились уже не только отпрыски знатных родов, но и люди из «простого народа», как, например, тиран Фер Ликофрон и его сын Ясон[67] или самый знаменитый тиран эпохи – Дионисий Старший (Isocr., V, 65; Polyb., XV, 35, 2; Diod., XIII, 96, 4). Новой тенденцией стали также попытки создания тиранами территориальных гегемоний, выходящих за рамки полиса. Однако более или менее успешно они реализовались лишь в Сицилии и на Боспоре, и в обоих случаях – ввиду внешней военной угрозы. Пожалуй, просто кричащим и вместе с тем символическим фактом следует признать присвоение средств Дельфийского оракула фокидскими тиранами (Diod., XVI, 56, 5; 64, 2; Dem., III, 8; Athen., XIII, 83, 605a–d)[68], что так резко контрастирует с религиозной политикой тиранов архаической эпохи.

Тем не менее при всех новых тенденциях эпохи идея харизмы никуда не делась, просто она несколько секуляризировалась, и теперь акцент все чаще перемещался с воли богов на успехи и достижения амбициозных лидеров. Они претендовали на особый статус по праву сильного, основываясь на своих достижениях и возможностях, но за этим легко угадывается все та же идея харизмы, служившая, как и прежде, истинным основанием для властных амбиций. И, конечно же, харизма, как и прежде (и даже больше, чем прежде), проявлялась на ратном поприще, что стало особенно актуально в эпоху постоянных смут и войн. Поэтому неудивительно, что тираны IV в. были обыкновенно военачальниками, для которых война послужила трамплином к власти. Примеров тому немало: Ясон в Ферах (Xen. Hell., V, 1, 5–6, 15; Diod., XV, 60, 1), Филомел и Ономарх в Фокиде (Diod., XVI, 23, 4–5; 32, 1; Paus., X, 2, 2–5), Евфрон в Сикионе (Xen. Hell., VII, 1, 45–3, 1), Неоген на Эвбее (Diod., XV, 30, 3), Гермократ в Сиракузах (Thuc., VI, 72–73; VII, 43, 4–5; Diod., XIII, 11, 4; 18, 3–5), Тимофан в Коринфе (Plut. Timol., 3, 6; Diod., XVI, 65, 3), не говоря уже о Дионисии Старшем (Diod., XIII, 95, 1), который прославился своими войнами с карфагенянами. Все они очевиднейшим образом реализовывали классическую модель воина-басилея.

Примечательно, что в новую эпоху воспроизводилась (даже более масштабно, чем прежде) и социальная модель старшей тирании. A именно: тиранов поддерживали широкие слои населения, что хорошо видно на примерах Ясона (Diod., XV, 61, 2), Филомела и Ономарха, а заодно брата последнего Фаила (Diod., XVI, 32, 1–2; 36, 1; 37, 1; Just., VIII, 1, 8), Евфрона (Xen. Hell., VII, 3, 1), а также Гермократа (Diod., XIII, 63, 5) и Клеарха (Diod., XV; Just., XVI, 4, 1–16)[69]. Естественно, тираны практиковали репрессии против оппозиционной олигархии, как, например, брат и наследник Ясона Полифрон (Xen. Hell., VI, 4, 34), Филомел (Diod., XXIV, 3, 4), Ономарх (Diod., XVI, 33, 3), Евфрон (Xen. Hell., VII, 1, 46; 3, 1) и Клеарх (Diod., XV, 81, 5; Just., XVI, 4, 17–5, 7). И также естественно, что олигархи и их сторонники при случае брали реванш и расправлялись с тиранами и их близкими, причем иногда весьма жестоко (Xen. Hell., VII, 3, 5; Diod., XIV, 44, 5; XV, 60, 5; XVI, 65, 4 sqq.; Plut. Timol., 4, 13; Dion., 3, 57–58). Таким образом, социальная борьба по сравнению с архаической эпохой заметно усилилась и ожесточилась.

Наиболее полными сведениями мы обладаем в отношении Дионисия Старшего, тирания которого по своей схеме является во многом показательной. Представления о его великой харизме отразились в рассказах о чудесных знамениях и предсказаниях, предвещавших ему великое будущее (Cic. De div., I, 20, 33; Val. Max., I, 7, ext. 7; Aelian. Var. h., XII, 46). Его возвышение началось на войне и с обвинительного выступления против стратегов, что принесло ему славу и поддержку народных масс (Diod., XIII, 91–93, 94, 1–4), а путь к власти – с должности стратега-автократора (Diod., XIII, 95, 1). Подобно Писистрату, Дионисий получил от народа вооруженную охрану, которую затем преобразовал в свою гвардию (Diod., XIII, 95, 3–96, 2)[70]. Затем, став единовластным правителем, он не стал озадачиваться политическим оформлением своей власти[71], но репрессировал олигархическую оппозицию (Diod., XIV, 7, 4–5; XV, 13, 5; 74, 2; XVI, 57, 2; Plut. Dion., 13), много и хорошо воевал (Diod., XIV, 41–43) и, как и положено харизматическому вождю, проявлял заботу о религии: строил святилища, устраивал богатые жертвоприношения и вводил новые молебны и ритуалы в честь своей власти (Diod., XV, 13, 5; 74, 2; XVI, 57, 2; Plut. Dion., 13)[72]. И, кстати, есть сведения, что в правление Дионисия статуи Диониса изображались с чертами лица тирана (Dion Chrys., XXXVII), что опять-таки сближает его с Писистратом, про которого имеется аналогичное сообщение (Athen., XII, 533c).

Все это характеризует Дионисия как правителя традиционного харизматического типа, хотя в его деятельности можно заметить и новые черты, напоминающие как о его неблагородном происхождении, так и о новом «духе времени». Это его чуждость аристократическому кодексу чести и уклон в прагматичную «реальную политику», проявляющийся, например, в широкомасштабных преследованиях оппозиции и организации шпионажа (Arist. Pol., 1313b9–16; Plut. Dion, 28; Polyaen., V, 2, 13), в использовании на войне неблаговидных приемов вроде подкупа и предательства (Diod., XIV, 14, 5–8; Polyaen., V, 2, 5), а также военной техники (в частности, катапульт), производство которой достигло при нем невиданных размеров (Diod., XIV, 42–43)[73].

В целом же, оценивая деятельность Дионисия Старшего, уже было отмечено, что он был прежде всего военным лидером (war-lord), а его держава – военной монархией, и что главной его целью являлась слава, что опять-таки сближает его с героями Гомера[74]. И это верно, ибо уже после первой удачной войны он мог заключить выгодный мир с карфагенянами, продиктовав им свои условия, и спокойно править, поделив с ними власть на Сицилии, но вместо этого он предпочел борьбу до победного конца, и лишь преждевременная смерть не позволила ему полностью освободить остров. Все вместе это делает его власть типологически сходной с архаической тиранией, естественной наследницей и продолжательницей которой она и была на самом деле[75]. Быстрый крах державы Дионисия после его смерти как нельзя лучше показывает личностный, харизматичный характер его власти. В научной литературе издавна повелось рассматривать его державу как предтечу эллинистических монархий[76], и эта точка зрения с различными оговорками существует и сегодня[77]. Вместе с тем есть и противоположное мнение на данный счет[78], с которым я вполне солидарен. Думаю, можно согласиться с И. Е. Суриковым, который полагает, что младшая тирания не дала ничего нового политической практике греческой цивилизации и что ее нельзя ставить в прямую связь с возникшими позже эллинистическими государствами[79]. На мой взгляд, греческая тирания – как старшая, так и младшая – была по своей сути реализацией одной древней харизматической концепции власти, возникшей на основе эпической идеологии героизма.

Не вдаваясь в дискуссию об эпохе так называемого предэллинизма[80], который следует понимать как «процесс закладывания предпосылок для эллинизма»[81], хочется заметить, что ничего принципиально (sic!) нового[82] в эту эпоху не происходило, а имело место лишь дальнейшее развитие всех уже бывших в наличии процессов и институтов. На первый взгляд было бы очень логично, следуя концепции Сурикова, понимать движение к эллинизму как движение «от гражданина к подданному», т.е. от республики к монархии[83]. Однако, присмотревшись повнимательнее, можно усомниться в том, было ли такое движение вообще.

Ведь, во-первых, это движение полностью осуществилось, да и то с оговорками[84], лишь в восточных эллинистических монархиях, в которых имел место греко-восточный синтез, и, видимо, еще на Боспоре, где происходило нечто похожее еще до периода эллинизма[85]. Остальной же греческий мир, как правило, оставался большей частью в рамках республик, тираний и федераций, что являлось продолжением и развитием прежних политических традиций и тенденций.

Во-вторых, как показывает история, идея единовластия в Греции никогда не умирала и периодически возрождалась в виде тиранического правления. Более того, на греческом западе единовластие зачастую было даже более привычной формой правления, чем республика. Скорее можно говорить о последовательных циклах смены властных парадигм – республиканской и монархической. Мне представляется, что этот феномен объясняется прежде всего через концепцию харизмы и харизматической власти, которая была заложена гомеровским эпосом в основание греческой культуры. Социальные, экономические и политические факторы выступали лишь как катализаторы, периодически создававшие благоприятные условия для возрождения харизматической власти. Специфика IV в. состоит в том, что эта эпоха войн и смут вызвала к жизни целый ряд кризисных явлений, создавших благоприятные предпосылки для реставрации подобной власти, а не в том, что она готовила греков к эллинизму.

И в-третьих, тенденция к обожествлению выдающихся личностей не возникла неожиданно в IV в., но существовала в греческой культуре всегда[86]. Если не говорить о «богоравных» героях Гомера, то впервые в живом человеке увидели божество не в случае Лисандра, как иногда думают (Plut. Lys., 18, Athen., XV, 52, 696 e), а уже в случаях Пифагора и Эмпедокла (Diog. Laert., VIII, 41, 66, 69; Suda, s.v. Emped.; Ael. Var. h., IV, 17; Jambl. De vita Pythag., 28, 140)[87]. Еще до Лисандра афиняне почтили невероятными почестями Aлкивиада при его возвращении в Aфины (Хеn. Hell., I, 4, 8–9; Plut. Alcib., 36; Nep. Alcib., 6)[88]. A еще раньше, при Писистрате, в афинском искусстве создавались образы, ассоциирующие тирана с богами[89]. Для полноты картины к этому можно присовокупить обожествление олимпиоников, как посмертное, так иногда и прижизненное (Hdt., V, 47; Paus., III, 15, 7; VI, 3, 8; 9, 3; 11, 2; VII, 17, 6; Callim., fr. 84–85; Plin. NH., VII, 152; Dion. Hal. Rhet., VII, 7; Paus., VI, 9, 3; 10, 1; 11, 2; Ael. Var. h., IX, 2; Luc. Deorum Dial., 12; Schol. Pind. Olymp., VII, 1, p. 195, 199 Drachmann; Aischin. Epist., X, 7, 8)[90]. На этом фоне вполне естественно выглядят первые эксперименты с обожествлением правителя в IV в., которые осуществили Клеарх в Граклее (Plut. Mor., 338b; Just., XVI, 5, 8–11; Suida, s.v. Klearchos), Дионисий Старший (Dio Chrysost., XXXVII, 21)[91] и Дион в Сиракузах (Plut. Dion., 29; см. также: Diod., XVI, 11, 1–2)[92], а также Филипп II (Diod., XVI, 92, 5; Paus., V, 20, 9)[93].

Таким образом, практика обожествления правителя[94] естественно вытекала из культурной традиции древних греков и была питаема идеей харизматической власти. Просто с течением времени эта идея все больше актуализировалась, поскольку сама история Греции стала стремительно «расти в размерах», поражая современников масштабами исторических деяний. Уже Фукидид обратил внимание на то, что Пелопоннесская война превзошла грандиозностью все прочие войны, включая и самую великую – Троянскую (Thuc., I, 1, 1–3; 10, 3; 21, 2). Поскольку сила харизмы определяется величием деяний, это значит, что в восприятии людей эпохи Фукидида достижения современных им полководцев превзошли достижения героев древности. Достаточно вспомнить, как похвалялся Перикл, заявляя, что, победив Самос (на самом деле взяв измором), он превзошел Aгамемнона, победившего Трою (Plut. Per., 28). Отсюда следует, что в глазах современников деяния, совершенные Aлкивиадом и Лисандром, поднимали их выше обычных смертных и даже выше древних героев, приближая уже к уровню небожителей. И дело вовсе не в том, что появилась какая-то подданническая психология[95], но в том, что в эпоху смут объективно возрастала роль выдающихся личностей, а вместе с ней и субъективная готовность людей к признанию заслуг и почитанию этих личностей, от которых зависел ход истории. Основанием для этого служила древняя вера в харизму, выросшая на почве аристократической культуры. И логика здесь была проста и понятна: чем больше харизма, тем больше достижения, тем больше почести. Поэтому естественно, что позднее, когда свершения Дионисия Старшего и Филиппа II превзошли свершения их предшественников, соответственно выросли их амбиции и почести, которых они требовали и которые получали. Понятно, что затем Aлександр Великий, превзошедший свими деяниями всех – как мифических героев, так и реальных людей, – должен был обрести божественность еще при жизни[96].

Таким образом, следует говорить не об исчерпании полисной ментальности в эпоху так называемого «предэллинизма» и не о возникновении новой системы ценностей[97], а об актуализации древней аристократической системы ценностей в новых исторических условиях. Собственно говоря, и сам эллинизм возник в результате идеалистической попытки «жить по Гомеру».

Действительно, Aлександр, стремясь жить по канонам эпического героизма, придал харизматической власти невиданный блеск. Будучи легитимным монархом по рождению и по статусу, он действовал в парадигме харизматического правителя[98]. К этому его побуждали, с одной стороны, патриархальные македонские традиции, требовавшие от царей соответствия образу героического вождя[99], а с другой, особенности его характера и воспитания (Plut. Alex., 5, 8, 21, 26; Strab., XIII, 1, 27, 594; Dio Chrys., IV, 39; Plin. NH., VII, 29), а также его религиозность[100]. Свой восточный поход он совершал как великий агон, состязаясь с божественными героями прошлого и с самой природой[101]. Он действительно «жил по Гомеру», подражая героям древности, а потому и власть над завоеванными землями обосновывал героическим «правом копья»[102], что очень выразительно символизировало его копье, воткнутое им в берег Aзии (Arr. Anab., I, 11, 5–7; Diod., XVII, 17, 2; Just., XI, 5; 6, 10–11). Тем самым, руководствуясь древними образцами и идеалами, он блестяще воплотил в жизнь древнюю модель харизматической власти[103].

Эллинистические правители вслед за Aлександром также легитимировали свою власть «правом копья»[104], т.е. тоже стремились изобразить свою реальную монархию в виде героической царской власти. Причем это была уже не только историческая стилизация, но и самая настоящая легитимация. Их власть основывалась на войне и военной доблести[105], и они исправно воевали, превратив историю эллинизма в историю сплошных войн[106], заодно заполнив культурное пространство эпохи образами войны[107]. Достаточно прочитать гимн Феокрита в честь Птолемея II, чтобы убедиться в том, какое огромное место в идеологии эллинистической власти занимала древняя идеологема героизма (Theocr. Idyll., 17). Поскольку имитация всегда несет отпечаток искусственности, так и здесь легко заметить, что в действиях диадохов и эпигонов было мало настоящего героизма, зато много политики и прагматики. Недостаток героического содержания новые властители мира стремились компенсировать внешними средствами демонстрации величия – огромными армиями и военными машинами, роскошью, масштабным строительством и гигантоманией[108]. Поэтому естественно, что правители больших империй, почитавшие себя выше простых смертных и выше героев древности, претендовали на божественный статус и получали божеские почести[109]. И так же естественно, что их божественность была такой же формальной и ненастоящей, как и героичность[110]. Неудивительно, что эпоха эллинизма, возникшая на поднятой Aлександром волне героического ренессанса, стала одновременно и закатом героической идеологии и харизматической модели власти, которую поначалу имитировала.

Таким образом, круг греческой истории замкнулся: она началась с харизматической царской власти героических времен и закончилась на ее имитации в совершенно других исторических условиях. A в промежутке между этими двумя рубежами имели место еще две волны единовластия, когда харизматическая форма власти заявляла свои права в греческом мире. Ввиду этого историю древней Греции можно представить еще и в виде циклов противоборства двух форм власти – республиканской и харизматической.

Список использованной литературы

Adkins, A. 1960: Merit and Responsibility: A Study in Greek Values. Oxford.

Adkins, A. 1971: Homeric Values and Homeric Society. The Journal of Hellenic Studies 91, 1–14.

Andreev, Yu. V. 1999: [Tyrants and Heroes. Historical Stylization in Political Practice of the Old Tyranny]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 1, 3–7.

Андреев, Ю. В. Тираны и герои. Историческая стилизация в политической практике старшей тирании. ВДИ 1, 3–7.

Andreev, Yu. V. 2003: Rannegrecheskiy polis (gomerovskiy period) [Early Greek Polis (the Homeric Period)]. St. Petersburg.

Андреев, Ю. В. Раннегреческий полис (гомеровский период). СПб.

Andrewes, A. 1956: The Greek Tyrants. London.

Anson, E. M. 2013: Alexander the Great. Themes and Issues. London.

Arnheim, M. T. W. 1977: Aristocracy in Greek Society. London.

Baldson J. P. V. D. 1966: The Divinity of Alexander. In: Griffith, G. T. (ed.), Alexander the Great. The Main Problems. Cambridge, 371–382.

Barcelo, P. 1993: Basileia, Monarchia, Tyrannis. Stuttgart.

Beloch, K. J. 1914: Griechische Geschichte. II. 1. Strassburg.

Bengtson, H. 1985: Philipp und Alexander der Grosse. Die Begründer der hellenistischen Welt. München.

Berve, H. 1966: Gestaltende Kräfte der Antike. München.

Berve, H. 1979: Wesenzüge der Griechischen Tyrannis. In: Kinzl, K. (ed.), Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 165–182.

Bikerman, E. 1985: Gosudarstvo Selevkidov [State of the Seleucids]. Moscow.

Бикерман, Э. Государство Селевкидов. М.

Blavatskiy, V. D. 1985: [Proto-Hellenistic Period at the Bosporus]. In: Blavatskiy, V. D. Antichnaya arkheologiya i istoriya [Ancient Archaeology and History]. Moscow, 109–122.

Блаватский, В. Д. Период протоэллинизма на Боспоре. B кн.: Блаватский, В. Д. Античная археология и история. М., 109–122.

Boardman, J. 1972: Herakles, Peisistratos and Sons. Revue archéologique 1, 57–72.

Boardman, J. 1975: Herakles, Peisistratos and Eleusis. The Journal of Hellenic Studies 95, 1–12.

Boardman, J. 1984: Image and Politics in Sixth Century Athens. In: Brijder, H. A. G. (ed.), Ancient Greek and Related Pottery. Proceeding of the International Vase Symposium in Amsterdam 12–15 April 1984. London, 239–247.

Boardman J. 1989: Herakles, Peisistratos and Unconvinced. The Journal of Hellenic Studies 109, 158–159.

Boersma, I. S. 1970: Athenian Building Policy from 561/0 to 405/6 B.C. Groningen.

Brandt, H. 1998: Pythia, Apollon und die älteren griechischen Tyrannen. Chiron 28, 193–212.

Brunt, P. A. 2003: The Aims of Alexander. In: WORTINGTON, J. ( ed. ). Alexander the Great. London, 12, 45-53.

Bury, J. B. 1927: Dionysius of Syracuse. In: The Cambridge Ancient History. VI. Cambridge, 108–136

Calhoun, G. M. 1934: Classes and Masses in Homer. Classical Philology 29, 192–208.

Camp J. M. 1986: The Athenian Agora: Excavations in the Heart of Classical Athens. London.

Cavalier, K. 1995: Did not Potters Portray Peisistratos Posthomuosly as Herakles? Electronic Antiquity: Communicating the Classics 2. 5 (March).

Caven, B. 1990: Dionysius I: War-Lord of Sicily. New Haven.

Chambers, M. 1990: Staat der Athener. Darmstadt.

Chaniotis, A. 2003: The Divinity of Hellenistic Rulers. In: Erskine, A. (ed.), A Companion to the Hellenistic World. London, 431–445.

Chaniotis, A. 2013: Voyna v ellinisticheskom mire [War in the Hellenistic World]. St. Petersburg.

Ханиотис, A. Война в эллинистическом мире. СПб.

Cobet, J. 1981: König, Anführer, Herr, Monarch, Tyrann. In: Welskopf, E. Ch. (ed.), Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland und ihr Fortleben in der Sprachen der Welt. III. Berlin, 11–66.

Colaiaco, J. A. 2001. Socrates against Athens: Philosophy on Trial. New York.

Cook, R. M. 1987: Pots and Peisistratan Propaganda. The Journal of Hellenic Studies 107, 161–171.

Currie, B. 2005: Pindar and the Cult of Heroes. Oxford.

Davies, J. 2002: The Interpretation of the Hellenistic Sovereignties. In: Ogden, D. (ed.), The Hellenistic World. New Perspectives. London, 1–21.

De Libero, L. 1996: Die archaische Tyrannis. Stuttgart.

De Souza, Ph. 1998: Piracy in the Graeco-Roman World. Cambrige.

Demandt, A. 1978: Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse in historisch-politischen Denken. München, 191–198.

Detienne, M. 1973: Les maîtres de vérité dans la Grèce archaicque. Paris.

Dewald, C. 2003: Form and Content: The Question of Tyranny in Herodotus. In: Morgan, K. A. (ed.), Popular Tyranny. Austin, 25–58.

Diesner, H.-J. 1979: Probleme der älteren griechischen Tyrannis. In: In: Kinzl, K. (ed.), Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 211–226.

Dodds, E. 1966: The Greeks and the Irrational. Berkeley.

Donlan, W. 1980: The Aristocratic Ideal in Ancient Greece. Lawrence.

Donlan, W. 1985: The Social Groups of Dark Age Greece. Classical Philology 80, 193–308.

Dovatur, F. I. 1957: Povestvovatelnyy i nauchnyy stil Gerodota [Narrative and Scientific Style of Herodotus]. Leningrad.

Доватур, A. И. Повествовательный и научный стиль Геродота. Л.

Drews, R. 1979: Die ersten Tyrannen in Griechenland. In: In: Kinzl, K. (ed.), Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 256–280.

Drews, R. 1983: Basileus. The Evidence for Kingship in Geometric Greece. London.

Dunbabin, T. J. 1948: The Western Greeks. The History of Sicily and South Italy from the Foundation of Greek Colonies to 480 B.C. Oxford.

Edmunds, L. 1971: The Religiosity of Alexander. Greek, Roman, and Byzantine Studies 12, 363–391.

Ehrenberg, V. 1954. Sophocles and Pericles. Oxford.

Fadinger, V. 1993: Griechische Tyrannis und alter Orient. In: Raaflaub, K. (ed.), Anfänge politisehen Denkens in der Antike. München, 263–316.

Ferill, A. 1978: Herodotus on Tyranny. Historia 27, 385–398.

Finley, M. 1977: The World of Odysseus. London.

Flower, M. 2000. Alexander the Great and Panhellenism. In: Bosworth A. B., Baynham E. J. ( eds. ). Alexander the Great in Fact and Fiction. Oxford, 96–135.

Fredricksmeyer, E. 1981: On the Background of the Ruler Cult. In: Dell, H. J. (ed.), Ancient Macedonian Studies in Honour of Charles F. Edson. Thessaloniki, 146–154.

Fredricksmeyer, E. 2003: Alexander’s Religion and Divinity. In: Roisman, J. (ed.), Brill’s Companion to Alexander the Great. Leiden, 253–278.

Freeman, E. A. 1894: The History of Sicily. IV. Oxford.

Frolov, E. D. 2001: Gretsiya v epokhu pozdney klassiki (Obschestvo. Lichnost. Vlast) [Greece in the Late Classical Period (Society. Person. Power)]. St. Petersburg.

Фролов, Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). СПб. Frolov, E. D. 2004a: Rozhdenie grecheskogo polisa [Birth of the Greek Polis]. St. Petersburg.

Фролов, Э. Д. Рождение греческого полиса. СПб.

Frolov, E. D. 2004b: Paradoxy istorii – paradoxy antichnosti [Paradoxes of History, Paradoxes of Antiquity]. St. Petersburg.

Фролов, Э. Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб.

Frolov, E. D. 2016: [At the Origins of Ruler Cult in Ancient Greece]. In: Saprykin, S. Yu., Ladynin, I. A. (eds), Bogi sredi lyudey. Kult praviteley v ellinisticheskom, postellinisticheskom i rimskom mire [Gods Among Men. Ruler Cult in the Hellenistic, Post-Hellenistic and Roman World]. St. Petersburg; Moscow, 19–23.

Фролов Э. Д. У истоков культа властителя в древней Греции. В сб.: Сапрыкин, С. Ю., Ладынин, И. A. (ред.), Боги среди людей. Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и римском мире. СПб.; М., 19–23.

Gabelko, O. L. [Polemic Notes on the Historical Destinies of the Greek Polis in the Hellenistic Epoch]. In: Gabelko, O. L., Makhlayuk, A. V., Sinitsyn, A. A. (eds), PENTHKONTAHTIA. Issledovaniya po antichnoy istorii i kulture. Sbornik, posvyashennyy yubileyu Igorya E. Surikova [PENTHKONTAHTIA. Researches on Ancient History and Culture. Collection of Papers Dedicated to Igor E. Surikov on the Occasion of His Jubilee]. Moscow, 180–190.

Габелко, О. Л. Полемические заметки об исторических судьбах греческого полиса в эпоху эллинизмаю В сб.: Габелко, О. Л., Махлаюк, А. В., Синицын, А. А. (ред.), PENTHKONTAHTIA. Исследования по античной истории и культуре. Сборник, посвященный юбилею Игоря Евгеньевича Сурикова. М., 180–190.

Glotz, G., Cohen, R. 1936: Histoire grecque. III. Paris.

Gschnitzer, F. 1991: Zur homerischen Staats- und Gesellschaftsordnung: Grundcharakter und geschichtliche Stellung. In: Latacz, J. (ed.), Zweihundert Jahre Homer-Erforschung. Rückblick und Ausblick. Colloquium Rauricum. II. Stuttgart.

Habicht, Ch. 1970: Gottmenschentum und Griechische Städte2. München.

Hammond, N. G. L. 1997: The Genius of Alexander the Great. London.

Hammond, N. G. L. 2003: The Kingdom of Asia and the Persian Throne. In: Worthington, I. (ed.), Alexander the Great. London, 136–147.

Huttner, U. 1997: Die politische Rolle des Heraklesgestalt im griechischen Herrschertum. Stuttgart.

Herz, P. 1996: Hellenistische Könige. Zwischen griechischen Vorstellungen vom Königtum und Vorstellungen ihrer einheimischen Untertanen. In: Small, A. (ed.), Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power in the Classical Antiquity. Ann Arbor, 27–40.

How, W., Wells, J. 1961: A Commentary on Herodotus. II. Oxford.

Jacobsthal, P. 1951: The Date of the Ephesian Foundation Deposit. The Journal of Hellenic Studies 71, 85–95.

Kazanskiy, N. N. 1998: [On the Background of the Metaphor of the «Ship of State» in Greek Culture]. In: Froyanov, I. Ya. (ed.), Antichnyy mir. Problemy istorii i kultury. Sbornik statey k 65-letiyu so dnya rozhdeniya prof. E. D. Frolova [Ancient World. Problems of History and Culture. Collected Articles in Honour of Professor Ed. D. Frolov on the Occasion of His 65th Birthday]. St. Petersburg, 30–34.

Казанский, Н. Н. К предыстории метафоры «государство-корабль» в греческой культуре. В сб.: Фроянов, И. Я. (ред.), Античный мир. Проблемы истории и культуры. Сборник статей к 65–летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова. СПб., 30–34.

Kholod, M. M. 2016a: The Cults of Alexander the Great in the Greek Cities of Asia Minor. Klio 98. 2, 495–525.

Kholod, M. M. 2016b: [Alexander the Great’s Deification in the Greek Cities of Asia Minor]. In: Saprykin, S. Yu., Ladynin, I. A. (eds), Bogi sredi lyudey. Kult praviteley v ellinisticheskom, postellinisticheskom i rimskom mire [Gods Among Men. Ruler Cult in the Hellenistic, Post-Hellenistic and Roman World]. St. Petersburg; Moscow, 230–264.

Холод, М. М. Обожествление Александра Великого в греческих городах Малой Азии. В сб.: Сапрыкин, С. Ю., Ладынин, И. A. (ред.), Боги среди людей. Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и римском мире. СПб.; М., 230–264.

Kirchenberg, J. 1965: Die Funktion der Orakel im Werke Herodots. Göttingen.

Klimov, O. Yu. 2010: Pergamskoe tsarstvo: problemy politicheskoy istorii i gosudarstvennogo ustroystva [Kingdom of Pergamon: Political Institutions and History]. St. Petersburg.

Климов, О. Ю. Пергамское царство: проблемы политической истории и государственного устройства. СПб.

Kolb, F. 1977: Die Bau- Religions- und Kulturpolitik der Peisistratiden. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 81, 99–138.

Kulishova, O. V. 2001: Delfiyskiy oracul v sisteme antichnykh mezhgosudarstvennykh otnoscheniy (VII–V vv. do n.e.) [Delphian Oracle in the System of Ancient Interstate Relations (7th–5th Centuries BC)]. St. Petersburg.

Кулишова, О. В. Дельфийский оpакул в системе античных межгосударственных отношений (VII–V вв. до н.э.). СПб.

Kuzmin Yu. N. 2016: [Ruler Cult in Macedonia in the Рre-Hellenistic Epoch]. In: Saprykin, S. Yu., Ladynin, I. A. (eds), Bogi sredi lyudey. Kult praviteley v ellinisticheskom, postellinisticheskom i rimskom mire [Gods Among Men. Ruler Cult in the Hellenistic, Post-Hellenistic and Roman World]. St. Petersburg; Moscow, 119–135.

Кузьмин, Ю. Н. Культ правителей Македонии в доэллинистическую эпоху. В сб.: Сапрыкин, С. Ю., Ладынин, И. A. (ред.), Боги среди людей. Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и римском мире. СПб.; М., 119–135.

Ladynin, I. A. 2006: [Concept of ΧΟΡΑ ΔΩΡΙΚΤΗΤΟΣ and the Genesis of Hellenistic Kingship (The Epoch of Alexander the Great and the Diadochoi)]. In: Istoricheskoe znanie: teoreticheskie osnovaniya i kommunikativnye praktiki. Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, Kazan, 5–7 oktyabrya 2006 g. [Historical Knowledge: Theoretical Bases and Communication Practices. Proceedings of the All-Russian Scientific Conference, Kazan, October 5–7, 2006]. Kazan, 362–365.

Ладынин, И. A. Понятие ΧΟΡΑ ΔΩΡΙΚΤΗΤΟΣ и генезис эллинистической царской власти (эпоха Aлександра Великого и диадохов). В сб.: Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики. Материалы Всероссийской научной конференции, Казань, 5–7 октября 2006 г. Казань, 362–365.

Lapteva, M. Yu. 2009: U istokov drevnegrecheskoy tsivilizatsii: Ionia XI–VI vv. do n.e. [At the Origins of Ancient Greek Civilization: Ionia in the 11th–6th Centuries BC]. St. Petersburg.

Лаптева, М. Ю. У истоков древнегреческой цивилизации: Иония XI–VI вв. до н. э. СПб.

Lavelle, B.M. 2008: Fame, Money, amd Power. The Rise of Peisistratos and „Democratric” Tyranny at Athens. The University of Michigan Press.

Long, A. 1970: Morals and Values in Homer. The Journal of Hellenic Studies 90, 121–139.

Losev, A. F. 1994: Istoria antichnoy estetiki. Rannyaya klassica [History of Ancient Aesthetics. Early Classics]. Moscow.

Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М.

Luria, S. Ya. 1940: [Callisthenes and the Pisistratids]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 2, 45–51.

Лурье, С. Я. Клисфен и Писистратиды. ВДИ 2, 45–51.

Luria, S. Ya. 1993: Istoria Gretsii [History of Greece]. St. Petersburg.

Лурье, С. Я. История Греции. СПб.

Makarov, I. A. 1995: [Tyranny and Delphi in the Framework of Political History of Greece in the Second Half of the 7th–6th Centuries BC]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 4, 117–131.

Макаров, И. А. Тирания и Дельфы в рамках политической истории Греции второй половины VII–VI вв. до н.э. ВДИ 4, 117–131.

Makarov, I. A. 1997: [Ideological Aspects of the Old Greek Tyranny]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 2, 25–42.

Макаров, И. А. Идеологические аспекты ранней греческой тирании. ВДИ 2, 25–42.

Mann, Ch. 2001: Athlet und Polis im archaischen und frühklassischen Griechenland. Göttingen.

Mehl, A. 1980–1981: ΔΩΡΙΚΤΗΤΟΣ ΧΟΡΑ. Kritische Bemerkungen zum «Speererwerb» in Politik und Volkerrecht der hellenistischen Epoche. Ancient Society 11–12, 173–212.

Molchanov, A. A., Surikov, I. E. 1999: [Pisistratids, the Descendents of the Having Rejected Hospitality]. In: Marinovich, L. P., Mayak, I. L., Chaplygina, N. A., Selivanova, L. L. (eds), Zakon i obychay gostepriimstva v antichnom mire [Law and Custom of Hospitality in the Ancient World]. Moscow, 122–130.

Молчанов, А. А., Суриков, И. Е. Писистратиды – потомки отказавших в гостеприимстве. В сб.: Маринович, Л. П., Маяк, И. Л., Чаплыгина, Н. А., Селиванова, Л. Л. (ред.), Закон и обычай гостеприимства в античном мире. М., 122–130.

Murray, G. 1924: The Rise of the Greek Epic. Oxford.

Nefedov, K. Yu. 2014: [Ruler Cult and Kingship in the Hellenistic Epoch]. In.: Podosinov, A. V., Gabelko, O. L. (eds), Drevneyshie gosudarstva vostochnoy Evropy. 2012 god [Ancient States of Eastern Europe. 2012]. Moscow, 239–257.

Нефедов, К. Ю. Культ правителя и царская власть в эпоху эллинизма. В сб.: Подосинов, A. В., Габелко, О. Л. (ред.), Древнейшие государства восточной Европы. 2012 год. М., 239–257.

Nilsson, M. 1933: Homer and Mycenae. London.

Nilsson, M. P. 1955: Geschichte der griechischen Religion. I–II. München.

Nilsson, M. P. 1979: Das Zeitalter der älteren griechischen Tyrannen. In: In: Kinzl, K. (ed.), Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 74–93.

Oost, S. I. 1976: The Tyrant Kings of Syracuse. Classical Philology 71, 224–236.

Ogden, D. 1997: The Crooked Kings of Ancient Greece. London.

Oliva, P. 1997: Zur Problematik der frühen griechischen Tyrannis. In: Kinzl, K. (ed.), Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 227–242.

Оrmerod, H. M. 1997: Piracy in the Ancient World. London.

Parke, H. W. 1938: Notes on Some Delphic Oracles. Hermethena 27, 62–66.

Parker, R. 1996: Athenian Religion. A History. Oxford.

Podosinov, A. V. 2014: [Creation of the Bosporan State in the Light of the Theory of Proto-Hellenism]. In: Podosinov, A. V., Gabelko, O. L. (eds), Drevneyshie gosudarstva vostochnoy Evropy. 2012 god [Ancient States of Eastern Europe. 2012]. Moscow, 123–140.

Подосинов, A. В. Образование Боспорского царства в свете теории протоэллинизма. В сб.: Подосинов, А. В., Габелко, О. Л. (ред.), Древнейшие государства восточной Европы. 2012 год. М., 123–140.

Potter, D. 2003: Hellenistic Religion. In: Erskine, A. (ed.), A Companion to the Hellenistic World. London, 407–430.

Salmon, J. 1977: Political Hoplites? The Journal of Hellenic Studies 97, 87–122.

Samokhina, G. S. 1979: [Development of the Concept of DWRIKTHTOS CORA in the Hellenistic Epoch]. Antichnyy polis [Ancient Polis] 5, 92–100.

Самохина, Г. С. Развитие представлений о DWRIKTHTOS CORA в эпоху эллинизма. Aнтичный полис 5, 92–100.

Sancisi-Weerdenburg, H. 2000: The Tyranny of Peisistratos. In: Sancisi-Weerdenburg, H. (ed.), Peisistratos and the Tyranny: A Reappraisal of the Evidence. Amsterdam, 3–23.

Sanders, L. J. 1991: Dionysios I of Syracusae and the Origins of the Ruler Cult in the Greek World. Historia 40, 278–287.

Sapronov, P. A. 2008: Kulturologiya [Culturology]. St. Petersburg.

Сапронов, П. А. Культурология. СПб.

Schachermeyr, F. 1979: Peisistratos von Athen. In: Kinzl, K. (ed.), Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 94–129.

Schachermeyr, F. 1984: Alexandr Makedonskiy [Alexander the Great]. Moscow.

Шахермейр, Ф. Aлександр Македонский. М.

Shapiro, H. A. 1989: Art and Cult under the Tyrants in Athens. Mainz am Rhein.

Scheele, M. 1932: Strategos Autokrator: Staatsrechtliche Studien zur griechischen Geschichte des 5. und 4. Jahrhunderts. Diss. Engelsdorf; Leipzig.

Scheibler, I. 1987: Bild und Gefäss. Zur ikonographischer und funktionaller Bedeutung der attischen Bildfeldamphoren. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 102, 57–118.

Scheidel, W. 2003: The Greek Demographic Expansion. Models and Comparisons. The Journal of Hellenic Studies 123, 120–140.

Smirnov, S. V. 2013: Gosudarstvo Selevka I (politika, ekonomika, obschestvo) [State of Seleucus I (Policy, Economy, Society)]. Moscow.

Смирнов, С. В. Государство Селевка I (политика, экономика, общество). М.

Smith, J. A. 1989: Athens under the Tyrants. Bristol.

Spahn, M. 1977: Mittelschicht und Polisbildung. Frankfurt/Main.

Stahl, M. 1987: Aristokraten und Tyrannen im archaischen Athen. Stuttgart.

Starr, Ch. 1961a: The Decline of Early Greek Kings. Historia 10, 125–138.

Starr, Ch. 1961b: The Origins of Greek Civilisation (1000–650 B.C.). New York.

Stein-Hölkeskamp, E. 1989a: Adelskultur und Polisgesellschaft. Stuttgart.

Stein-Hölkeskamp, E. 1989b: Aristokraten und Tyrannen im archischen Athen. Stuttgart.

Strassbuger, H. 1953: Der soziologische Aspekt der homerischen Epen. Gymnasium 60, 97–114.

Strassburger, H. 1954: Die Einzelne und die Gemeinschaft im Denken der Griechen. Historisches Zeitschrift 177, 227–248.

Stroheker, K. F. 1958: Dionysios I: Gestalt und Geschichte des Tyrannen von Syrakus. Wiesbaden.

Surikov, I. E. 2000: Iz istorii grecheskoy aristokratii pozdnearkhaicheskoy i ranneklassicheskoy epokh. Rod Alkmeonidov v politicheskoy zhizni Afin VII–V vv. do n.e. [From the History of Greek Aristocracy in the Late Archaic and Early Classical Epoch. The Alcmeonids in the Political Life of Athens in the 7th–5th Centuries BC]. Moscow.

Суриков, И. Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассической эпох. Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII–V вв. до н.э. М.

Surikov, I. E. 2005: Antichnaya Gretsiya. Politiki v kontexte epokhi. Arkhaika i rannyaya klassika [Ancient Greece. Politicians in the Context of the Epoch. Archaic and Early Classical Periods]. Moscow.

Суриков, И. Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М.

Surikov, I. E. 2015a: Antichnaya Gretsiya. Mentalnost, religiya, kultura [Ancient Greece. Mentality, Religion, Culture]. Moscow.

Суриков, И. Е. Aнтичная Греция. Ментальность, религия, культура. М.

Surikov, I. E. 2015b: Antichnaya Gretsiya. Politiki v kontexte epokhi. Na poroge novogo mira [Ancient Greece. Politicians in the Context of the Epoch. On the Threshold of a New World]. Moscow.

Суриков, И. Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. На пороге нового мира. М.

Surikov, I. E. 2016: [Preconditions of the Formation of Ruler Cult in the Pre-Hellenistic Epoch]. In: Saprykin, S. Yu., Ladynin, I. A. (eds), Bogi sredi lyudey. Kult praviteley v ellinisticheskom, postellinisticheskom i rimskom mire [Gods Among Men. Ruler Cult in the Hellenistic, Post-Hellenistic and Roman World]. St. Petersburg; Moscow, 34–75.

Суриков, И. Е. Предпосылки становления культа правителей в доэллинистическую эпоху. В сб.: Сапрыкин, С. Ю., Ладынин, И. A. (ред.), Боги среди людей. Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и римском мире. СПб.; М., 34–75.

Swoboda, H. 1979: Zur Bedeutung der griechischen Tyrannis. In: In: Kinzl, K. (ed.), Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 24–42.

Taeger, F. 1957: Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrschekultes. I. Stuttgart.

Takho-Godi, A. A. 1972: [Mythological Origins of the Poetic Language of Homer’s Iliad]. In: Antichnost i sovremennost [Antiquity and Modern Time]. Moscow, 210–214.

Тахо-Годи, А. A. Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера. В сб.: Античность и современность. М., 210–214.

Tarasova, L. V. 2017: [Religious Politics of the Old Tyranny]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, Philosophical, Political and Juridical Sciences, Culturology and History of Arts. Theoretical and Practical Issues] 7 (81), 185–189.

Тарасова, Л. В. Религиозная политика ранней греческой тирании. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики 7 (81), 185–189.

Tarn, W. W. 1948: Alexander the Great. II. Cambridge.

Tarn, W. W. 1968: Alexander der Grosse. I. Darmstadt.

Trundle, M. 2006: Money and the Great Man in the Fourth Century BC: military power, aristocratic connections and mercenary cervice. In: Lewis S. (ed.). Ancient Tyranny. Edinburgh, 65-76.

Tumans, H. 2001: [Ideological Aspects of Peisistratos’ Authority]. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 4, 12–45.

Туманс, Х. Идеологические аспекты власти Писистрата. ВДИ 4, 12–45.