ЕЩЕ РАЗ ОБ АРИСТОКРАТИЗМЕ И “БУРЖУАЗНОСТИ” СОЛОНА

2007, Стр. 19 – 39 ( неотредактированная версия )

Приступая к теме, в первую очередь хотелось бы напомнить об основной, хорошо известной, но тем не менее всякий раз заново преодолеваемой методологической трудности при работе над темой Солона. Эта трудность заключается в ограниченности, противоречивости и недостаточности наших источников. По большому счету у нас, помимо стихов самого Солона, есть только два основных источника по нему и его законодательству – это его биография у Плутарха и “Афинская полития” Аристотеля. Не случайно именно этому, источниковедческому этому аспекту проблемы И. Суриков посвятил отдельную статью[3]. При таком положении дел любое утверждение остается до конца недоказуемым, равно как и до конца неопровержимым. Следовательно, основным критерием при выборе того или иного мнения становится уже не столько сам факт или аргумет, сколько логика и личные предпочтения исследователя. Кому – то хочется видеть Солона “революционером”, а кому-то – консерватором[4], кто –то предпочитает видеть его антиаристократическим политика “буржуазного” толка, а кто –то наоборот, – аристократическим политиком “антибуржуазной” направленности. И с этим ничего поделать нельзя, с этим остается только считаться. В данной ситуации все противоположные позиции одинаково хорошо и доказуемы и уязвимы, а значит, решающим фактором становится логическое рассуждение с позиций наибольшей вероятности, опирающееся на личное мировоззрение каждого исследователя. Поэтому данная статья не претендует на расставление всех точек над “i” и тем более, на установление истины, но является попыткой в новом свете взглянуть на некоторые известные факты и в свете новых данных по – новому осмыслить прежние положения.

Коротко говоря, занимающую нас сейчас проблему можно сформулировать следующим образом: ранее нами высказывалась мысль о том, что Солон, сам будучи потомственным аристократом, представлял консервативную систему ценностей и проводя свои реформы он, помимо достижения компромисса и проч., стремился сохранить власть в руках аристократии, не допустив к кормилу правления “новых людей”, т.е. торговцев и ремесленников, для чего им и был введен имущественный ценз не в деньгах, а в сельскохозяйственных продуктах[5]. Данное утверждение было оспорено И. Суриковым: во – первых, он подверг сомнению такую “антибуржуазную” направленность солоновского ценза, опираясь на тот аргумент, что денег тогда в Аттике еще не было и ценз мог быть только натуральным[6], а во – вторых, он, вслед за устоявшимся в литературе мнением, склонен считать самого Солона торговцем и потому отверг нашу гипотезу о том, что Солон не был связан с торговлей[7]. Оба вопроса по существу выявляют принципиально разные подходы, а кроме того, от их решения главным образом и зависит интерпретация законодательства Солона в целом. Поэтому нашей целью сейчас является критическое рассмотрение этих вопросов и новая формулировка позиции.

Самым принципиальным и самым сложным представляется вопрос об имущественном цензе Солона. И. Суриков резонно и справедливо предполагает, что определение ценза в сельхозпродуктах могло вовсе никак не быть связано с политическими планами Солона, а являться простым следствием отсутствия денег в Аттике того времени[8]. В подтверждение этого указывается на отсутствие собственной монеты в Афинах того времени, что есть факт, как будто надежно засвидетельствованный и подкрепленный обширной библиографией[9]. Правда, при этом тут же делается оговорка о том, что отсутствие монеты еще не означает отсутствие денег[10]. Действительно, и в этом кажется все согласны, афиняне могли пользоваться или соседней эвбейской монетой, или же слитками серебра[11]. Главный же контраргумент состоит в том, что во времена Солона в случае необходимости мог проводиться пересчет всего денежного имущества на медимны или наоборот, медимнов и скота – на драхмы, как о том свидетельствует как будто одно место у Плутарха, в котором он приводит пример такого рода пересчета, а также, ссылаясь на Деметрия Фалерского, называет пару цен той эпохи ( Plut. Sol. 23, 3 – 4 )[12]. Плутарх пишет, что вол тогда стоил пять драхм, а овца – одну; медимн хлеба стоил одну драхму или одну овцу ( ibid. 23, 4 ). Таким образом, все как будто становится на свои места и обретается долгожданная ясность.

Тем не менее, ясность здесь только кажущаяся. Даже если оставить в стороне вопрос о достоверности сообщаемых Плутархом и Деметрием Фалерским сведений о ценах[13], все равно возникают некоторые проблемы. Если принять возможность пересчета стоимости с денег на продукты и наоборот за данность, что в некоторых случаях наверняка имело место, ввиду неразвитости денежного обращения, то все равно приходится отвечать на вопрос о том, почему Солон свои цензы прописал в продуктах, а не в деньгах.

Два обстоятельства не дают так просто разрубить этот гордиев узел: во – первых, несмотря на обширную библиографию[14], отсутствие в Афинах того времени монеты еще нельзя назвать доказанным беспорным фактом. Внушительный список работ, подкрепляющих это мнение должен, по сути, подавить всякое инакомыслие, но в нашем случае этого не просиходит, поскольку нас не совсем удовлетворяет логика, на которой данное мнение базируется. Ведь оно опирается в – принципе только на отсутствие данных, но на какие вообще данные мы можем расчитывать? Археология обладает слишком фрагментарными материалами для столь категоричного утверждения, а письменных источников для того у нас просто нет и не может быть. Тот факт, что Писистрат начал чеканить так назывыемые “гербовые монеты” ( Wappenmünzen )[15], еще не означает, что он был первым, кто вообще начал чеканить монету в Афинах. Не осознав этого мы последуем примеру Ф. Вольфа, который считал, что гомеровские поэмы впервые были сочинены и записаны при Писистрате, т.к. тогда только их текст был кодифицирован. Безусловным фактом может быть признано только то, что деньги в тогдашней Аттике были еще редкостью, что, кстати, признает и сам Плутарх ( Plut. Sol. 23, 2 ). В такой ситуации у нас очень мало шансов надеяться найти хоть одну афинскую монету того времени[16]. Тем не менее, сам факт наличия денег в солоновской Аттике у наших источников не вызывает ни малейшего сомнения: Плутарху мысль об отсутствии тогда денег просто не приходит в голову, а упомянутый им Андротион, живший, между прочим, гораздо ближе к Солону, чем сам Плутарх, полагал даже, что сисахфия состояла не в уничтожении долгов, а в снижении процентов и повышении стоимости денег ( Plut. Plut. Sol., 15, 3 ). О монетарной реформе Солона говорил также и такой авторитет, как Аристотель ( Arist. Ath. Pol., 10, 2 )[17]. Конечно, нам сегодня очень просто говорить, что они все ошибались, исходя только из того основания, что у нас нет соответствующих находок. Но ведь тот период вообще представлен только относительно редкими находками….

Впрочем, вопрос о наличии в Аттике того времени своей собственной монеты для нас сейчас не принципиален, зато принципиальное значение имеет наличие денег как таковых. В этом нам сомневаться не приходится, т.к. все наши источники в один голос говорят о деньгах при Солоне, как о чем-то само – сабой разумеющемся. Так, например, Плутарх, говоря о законах Солона, восемь раз упоминает о деньгах и даже указывает, со ссылкой на разных авторов, две версии той суммы, которую потерял сам Солон в результате своей реформы ( Plut. Sol., 15, 9 ). И наконец, сам Солон в своих стихах не раз упоминает деньги, богатство и прибыль ( crh/mata, ploàtoj , kšrdoj – Sol. Fr. 1. 7, 41, 45 Diehl; Fr. 4, 2 – 4 Diehl; а также золото и сербро: Fr. 14, 1 – 2, 7 ). Более того, в своей элегии “К самому себе”, Солон прямо в гесиодовском духе развернул красочную картину всеобщей погони за барышом, представив нам все известные ему способы зароботка, среди которых есть и ремесло и торговля, а земледелие предстает только как один из многих способов жизнеобеспечения ( Sol. Fr. 1, 41 – 62 Diehl ). Таким образом, все наши источники, включая и самого Солона, были абсолютно убеждены в наличии денег в солоновской Аттике. Другое дело, что у позднейших авторов были уже весьма смутные представления об этих деньгах, но это еще не позволяет нам отрицать сам факт их наличия, а кроме того, сходу и без оглядки принимать на веру и приведенный выше “ценник”. Притом, факт наличия денег как таковых в Афинах той эпохи, автоматически предполагает и наличие денежных отношений, а также людей, обладающих этими деньгами и людей, живущих в – основном за счет денег или ради денег ( как тут не вспомнить знаменитую фразу Остапа Бендера о том, что раз в стране бродят какие –то денежные знаки, то должны быть и люди, у которых этих знаков много, – вот уж воистину универсальное наблюдение! )

Во – вторых, смущает и другое обстоятельство: Плутарх пересказывая некоторые законы Солона, указывает суммы налагаемых им штрафов и всегда эти суммы указаны в деньгах ( Plut. Sol., 21, 3; 23, 1; 24, 2 ). Также и при описании сейсахфии Плутарх говорит о деньгах, т.е. о запрете давать в долг деньги под залог тела ( Plut. Sol., 15, 2 ). Тот факт, что херонейский биограф знал о законах не по наслышке, а видел, читал и цитировал их текст, возможно, пусть даже и переизданный позднее, но подлинный текст, сегодня признается абсолютным большинством исследователей и не подвергается сомнению[18]. Раз так, то можно считать установленным, что в законах Солона, регулирующих те или иные отношения в обществе, в качестве определителя стоимости обычно указывались деньги, а не их эквиваленты в поголовье скота или медимнах зерна. Поэтому тем более удивительным выглядит тот факт, что солоновские цензы указаны в медимнах, а не в деньгах. Списать все на ритуалы, и в данном случае, на ритуал жертвования первинок, как это делает У. Коннор, в – целом справедливо указавший на теснейшую связь законов Солона с культовой сферой[19], нам тем не менее представляется необоснованным. Таким способом мы можем любой неясный вопрос объяснить с помощью некоего более или менее гипотетического ритуала, который тем самым превращается для нас в своеобразную “палочку – выручалочку”. Конечно, афиняне, как и все древние народы, жертвовали богам первины урожая, но отнюдь не факт, что они переносили все свои ритуалы в политику и только поэтому определяли свой имущественный ценз в размере урожая. В таком случае непонятно, почему они штрафы взимали в деньгах, а не в зерне или баранах, ведь и штрафы тоже жертвовались богам…

Теперь остаются еще два удобных способа решить этот вопрос: с одной стороны, от него можно отмахнуться, сославшись на возможность пересчета драхм в медимны, а с другой стороны, сам вопрос можно “отменить” на корню простым утверждением, что никакого слоя “новых людей” в Аттике того времени еще не было[20]. На наш взгляд, оба варианта не дают удовлетворительного решения проблемы, а просто устраняют ее. Во –первых, сам факт пересчета денег в зерно применительно к солоновскому цензу еще надо доказать или хоть как – то подтвердить, без чего он не может быть признан установленным фактом, а только вероятностью или гипотезой, такой же предположительной как и все остальные гипотезы. Приводимый Плутархом пример оценки Солоном одного медимна хлеба в одну овцу или одну драхму ( Plut. Sol. 23 ) относится им конкретно и именно к жертвоприношениям ( e„j mšn ge t¦ tim»mata tîn qusiîn … Plut. Sol. 23, 3, 1 ), а не к цензам. Причем Плутарх сам видел этот закон и чуть ниже говорит, что указанные на шеснадцатой таблице законов цены за отборных жертвенных животных намного выше обычных ( ibid., 23, 4, 2 ). Очень похоже на то, что Солон в своем законе о жертвоприношениях пошел навстречу сельскому населению, для которого достать деньги было проблематично, и установил такой пересчет зерна в драхмы именно для этой цели. Не исключено, что и определенная им стоимость жертвуемых предметов по той же причине могла быть ниже реальной, “рыночной”. Таким образом с помощью такого пересчета законодатель решал одну конкретную задачу, откуда еще не следует само собой, что для него это было универсальным средством для решения всех вообще задач. Во всяком случае ясно, что если бы солоновский закон о цензе распространялся на все гражданское население Аттики, то законодатель по необходимости был бы обязан в текст своего закона о цензе ввести условия пересчета денег в медимны, поскольку ему неизбежно пришлось бы оговорить способ оценки имущества тех граждан, чье благосостояние заключалось в “невидимом богатстве”, т.е. в деньгах, а не в земле или поголовье скота. В таком случае, этот аспект закона не мог бы остаться незамеченным для Аристотеля и Плутарха, но у них нет даже намека на что – либо подобное.

Во – вторых, говорить об отсутствии в Афинах того времени людей, чье состояние измерялось деньгами, нам представляется слишком категоричным, поскольку в таком случае пришлось бы отрицать отсутствие в Афинах солоновской эпохи зданий, кораблей, оружия, керамики, орудий труда и всевозможной утвари, равно как и всех тех, кто это все изготовлял и продавал[21]. Понятно, что люди, занятые в производственной деятельности и торговле не могли исчислять свои состояния в медимнах или тех же баранах. Можно оспаривать количество таких людей и предполагаемые размеры их состояний, но не сам факт их существования[22]. Разумеется, количество этих людей и размеры их богатств не могли быть очень велики, в пользу чего как будто говорит и тот факт, что Плутарх дважды отметил стремление Солона содействовать развитию ремесла в Афинах и подчеркнул, что именно ради этой цели законодатель даже давал права гражданства приезжавшим в Афины ремесленникам ( Plut. Sol. 22, 1, 3 – 4; 24, 4sq ). Но тут, опять – таки, все не так просто.

С одной стороны, здесь сразу возникает вопрос о том, как вообще мог производиться учет собственности “денежных” людей”. Дело даже не в том, что тогда не было кассовых чеков и налоговой инспекции, а в том, что доходы таких людей были непостоянны, неравномерны и точно непрогнозируемы, а потому, при том уровне экономического развития и учета, их, в отличие от доходов землевладельцев и скотоводов, на практике было невозможно проконтролировать и подсчитать. Кроме того, если принять “ценник” Плутарха, нам неизбежно следует принять и то, что одна драхма представляла собой большую ценность ( одна драхма = медимн зерна ), благодаря чему пятьсот драхм ( = пятьсот медимнов зерна ) были уже огромным состоянием, коль скоро владельцы такого богатства были причислены к высшей цензовой категории. Отсюда можно заключить, что тогдашний уровень денежного обращения не позволял никому скопить наличными пятьсот или триста драхм, которые он мог бы взять и предъявить при прохождении ценза[23]. Благодаря этому “новые люди” автоматически оставались вне высших цензовых классов.

Таким образом, здесь со всей очевидностью вырисовывается тот факт, что вопрос о характере солоновского ценза имеет в высшей степени принципиальный характер, поскольку, по сути дела, он превращается в вопрос о смысле всех реформ Солона. Ведь если принять, что ценз обладал значением сугубо прагматического содержания и имел целью всего – навсего разделить общество на имущественные классы, не различая самого характера этого имущества, а значит, и не отделяя “благородных” от “неблагородных”, то с необходимостью следует признать, что характер самого ценза не имел никакого значения и его запись в медимнах зерна носила лишь служебный характер. Из этой посылки естественно вытекает антиаристократический и “буржуазный”, или, как обычно говорят, “тимократический” характер реформ Солона. Если же принять, что уравнение “добрых” и “дурных” было невозможно как для мышления той эпохи, так и для мышления самого Солона, то следует признать, что полагание ценза в сельхозпродуктах имело принципиальное, разграничительное значение и ставило целью не допустить до власти “новых”, т.е. по определению, “дурных” людей. В таком случае, следует признать, что реформа носила ярко выраженный аристократической характер. Однако тут, как уже сказано, все решают личные мировоззренческие предпочтения исследователя. Нам остается только попытыться обосновать свою точку зрения, основываясь на анализе ситуации того времени и мировоззрения самого Солона.

С другой стороны, возвращаясь к вопросу о “денежных” людях в Афинах той эпохи, необходимо прежде всего выяснить, как именно и в какой мере Солон планировал способствовать ремеслу и действитeльно ли он ставил перед собой такую цель, ведь наши сведения об этом отнюдь не однозначны. Так, закон против праздности, как сообщает сам Плутарх со ссылкой на Феофраста, мог принадлежать не Солону, а Писистрату ( Plut. Sol. 31, 5 ). В то же время, привлечение иностранцев в Афины с предоставлением им прав гражданства ( Plut. Sol. 24, 4 sqq ) могло иметь целью не только и не столько поощрение ремесла, но, например, создание своего рода “группы поддержки” или, как сегодня говорят, электората, для Солона и его реформ ( не случайно же Плутарх удивляется тому, что в тексте закона гражданство предоставляется только тем иностранцам, которые по той или иной причине переехали в Афины насовсем – Plut. Sol. 24, 4 )[24]. Но даже если все было именно так, как передает Плутарх, невозможно допустить, чтобы эти новые граждане могли сразу же получить все политические права, – для полисного, для античного мышления вообще, а тем более, в архаическую эпоху, такое было просто немыслимо[25]. Вот тут – то как раз солоновский натуральный ценз мог послужить естественной преградой для этого, – все новоиспеченные граждане, вместе со всеми местными “денежными людьми”, равно как и с беднотой, автоматически попадали в разряд фетов, лишенных права занимать должности, но допущенных к участию в народном собрании и судах. Во всяком случае, такое предположение вполне согласуется с уровнем социального и политического мышления той эпохи. Скорее всего, именно такое недопущение всех “дурных” в политику имел ввиду Солон, когда писал свои знаменитые слова:

“Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен, –

Не сократил его прав, не дал и лишних зато.”

( Plut. Sol., fr. 5, 1 – 2 Diehl / пер. С. Радцига )

О том, почему этогда это казалось справедливым, мы скажем несколько ниже. Сейчас же нам важно отметить, что совершенно однозначно в пользу развития ремесла Солоном был написан только один известный нам закон, а именно тот, который разрешил сыну не содержать отца, если тот не обучил его никакому ремеслу ( Plut. Sol. 22, 2 ). Во всяком случае именно так, в духе политики поощрения Солоном ремесла, интерпретирует этот закон Плутарх. Но, во – первых, у нас нет никаких гарантий того, что Плутарх, как это не раз бывало, не приписал Солону закон, изданный кем – нибудь другим, а во – вторых, очень вероятно, что херонейский биограф в данном случае мог просто поддаться столь характерному для античности и мифологическому по сути, стремлению найти легендарного родоначальника каждой вещи[26]. Ведь именно поддавшись этому общему стремлению он сделал Тесея “автором” синойкизма и трех сословий ( Plut. Thes., 24 – 25 ). Точно также он “нашел” и основателей аттического земледелия – ими у него явились древние афинские цари ( Plut. Them., 19, 3 – 6 ). В этом контексте кажется вполне естественным, что у Плутарха было великое искушение найти также и “родоначальника” афинского ремесла, сделав Солона “отцом – основателем” торгово – ремесленного могущества Афин… Одним словом, на наш взгляд, слова Плутарха о поощрении Солоном ремесла заслуживают скорее скепсиса, чем доверия. Правда, однозначно утверждать что – либо в данной ситуации было бы затруднително, а потому нельзя исключать и того, что Солон и в самом деле в какой – то мере мог поощрять ремесло, но если он это и делал, то делал скорее всего не столько ради самого ремесла и ремесленников, сколько ради себя и ради того, чтобы в Афинах не скапливалось праздное и обездоленное, а потому социально опасное население.

Таким образом, мы вплотную подошли к вопросу об отношении Солона к торговле и деньгам. Теперь это уже решающий вопрос, поскольку он затрагивает мировоззренческие основания деятельности Солона, и потому от его решения зависит уже и вся социально – политическая интерпретация солоновского законодательства. Как раз именно вопросы мировоззренческого характера позволяют нам выбраться из гущи мелких частных проблем и охватить всю картину целиком. Как очень метко и остроумно заметил И. Суриков, “…в разрозненном изучении аспектов феномена … коренится опасность потерять самого Солона…”[27] Мы полностью согласны с этой мыслью, но с той лишь поправкой, что по – нашему мнению, Солон еще даже не “найден”, вернее, “найден” только наполовину, в одной плоскости. Сам И. Суриков предложил блестящий способ “нахождения Солона” в области религии, продолжив некоторые шаги, уже сделанные в зарубежной историографии[28]. Он выявил, по его же собственным словам, “религиозный стержень” всего законодательства[29], который состоит, по его мнению, в теснейшей связи Солона и его законов с дельфийской религией и культовыми представлениями греков о скверне и чистоте в сфере погребальной обрядности[30]. Похоже, что тем самым открывается новая эра в наших представлениях о Солоне и его реформах, но тем не менее, социально – политическая суть законодательства этим ключиком еще не открывается. Дело в том, что понятие мировоззрения включает в себя не только религиозные и этико – философские представления[31], связи с тем или иным культом, но также и систему социальных ценностей. Вот тут – то как раз вопрос об отношении Солона к торговле приобретает чрезвычайную важность.

Итак, откуда у нас данные о том, что Солон занимался торговлей? Прежде всего, следует отметить, что все наши источники в один голос говорят о путешествиях Солона, но вот цель и смысл этих путешествий преподносят по – разному. Наш самый древний и наиболее близкий к Солону автор, – Геродот, – ничего не знает о торговой деятельности Солона. Более того, он утверждает, что Солон покинул Аттику с целью повидать свет или же для того, чтобы его не заставили изменить данные им законы ( kat¦ qewr…hj prÒfasin ™kplèsaj, †na d¾ m» tina tîn nÒmwn ¢nagkasqÍ làsai tîn œqeto – Hdt., I, 29, 9 ). Сразу вслед за этим Геродот помещает рассказ о посещении Солоном Креза, в котором Солон предстает в качестве мудреца и демонстрирует зазнавшемуся варварскому царю греческие ценности меры и “золотой середины”. Таким образом, Геродоту ничего не известно о торговых экспедициях Солона, которого он изображает в ореоле мудреца, и, переходя к рассказу о его встрече с Крезом, все – таки второй раз повторяет, что Солон путешествовал ради познания мира ( AÙtîn d¾ ðn toÚtwn kaˆ tÁj qewr…hj ™kdhm»saj Ð SÒlwn e†neken ™j A‡gupton ¢p…keto … Hdt, I. 30, 1 ). Тем самым Геродот выделяет ту причину путешествий Солона, которую он считает главной. Во всяком случае, такая мотивация странствий кажется ему вполне естественной и наверное, созвучной его собственному опыту, а кроме того, наиболее соответствующей статусу Солона как мудреца.

Торговая цель поездок появляется впервые у Аристотеля, который, не отбрасывая версии Геродота, написал все же, что Солон, издав свои законы, уехал в Египет “отчасти по торговым делам, отчасти из любознательности” ( kat’ ™mpor…an ¤ma kaˆ qewr…an e„j A‡gupton… – Arist. Ath. Pol., 11, 1. ). Откуда у Аристотеля взялись торговые дела – трудно сказать, ведь с одной стороны, он мог эту мысль у кого – то позаимствовать, а сдругой стороны, быть может, он сам произвел это добавление ради того, чтобы сделать Солона идеально “средним” гражданином и политиком, находящимся ровно посередине между аристократией и демосом. Как – никак, а такой Солон больше соответствует аристотелевскому идеалу “золотой середины”…

Наконец, у Плутарха обе версии странствий Солона снова сходятся вместе. Херонейский биограф, разделяя с Аристотелем идеал середины и умеренности, и явно желая видеть Солона основателем афинского торгово – ремесленного могущества, с радостью подхватывает идею Стагирита и представляет Солона уже как профессионального торговца, который и в молодости занимался этим бизнесом и в солидном возрасте, после своей политической деятельности, опять вернулся к торговле ( nšoj ín œti prÕj ™mpor…an -Plut. Sol., 2, 1; pl£nhj t¾n nauklhr…an poihs£menoj ™xšpleuse – Plut. Sol., 25, 6 ). Правда, тут же он замечает, что “некоторые” полагают ( ka…toi fasˆn œnioi ), будто Солон путешествовал “скорее ради приобретения опыта и познаний, чем ради обогащения” ( polupeir…aj ›neka m©llon kaˆ ƒstor…aj À crhmatismoà – Plut. Sol., 2, 1 ). Верный своей манере, Плутарх не берется открыто решить, какой версии отдать предпочтение, но то мнение, которое он сам разделяет, называет первым в качестве утверждения и уже к нему присовокупляет, что “некоторые” думают иначе. Правда, дальнейшее его повествование входит в противоречие с его же утверждением о торговых путешествиях Солона, поскольку дальше речь идет лишь о философских беседах греческого мудреца с египетскими жрецами и о его советнической деятельности при дворе кипрского царя Филокипра, которому он помог основать новый город, а завершает весь экскурс о странствиях Солона все тот же рассказ о его встрече с Крезом, сомнения в подлинности которого Плутарху были хорошо известны ( Plut. Sol., 26 – 27 ). Напоследок Диоген Лаэртский повторил давно уже ставшие традиционными сведения о странствиях Солона, умудрившись внести в них путаницу ( Diog. Laert., I, 50 – 51 )[32].

Итак, сохранившаяся античная традиция, как в ранних, так и в поздних версиях, представляет нам Солона в качестве мудреца, который странствует по свету в поисках мудрости и появляется то в Египте, известном всему эллинскому миру в качестве кладезя древних и непревзойденных знаний, из которых Солон черпает и часть своей мудрости[33], то в качестве советника у греческого царя на Кипре, то при дворе лидийского царя, чванству которого он противоставляет греческое благоразумие. Стихи самого Солона, приводимые Плутархом в подтверждение своего рассказа, действительно свидетельствуют о правдивости его слов и в каком – то смысле подкрепляют и всю традицию в целом. Так например, в одном фрагменте Солон упоминает египетские берега в устье Нила, где ему довелось жить ( Sol. Fr. 6 Diehl ), а в другом он обращается к тому самому кипрскому царю Филокипру и там же он молит Афродиту о благополучном возвращении домой ( Sol. Fr. 7 Diehl ). Понятно, что нигде нет и речи о торговых делах или интересах Солона. Очевидно, что торговая деятельность чужда всему этому контексту и появляется скореее всего сравнительно поздно, как продукт рационального мышления Аристотеля или какого – нибудь другого близкого ему по времени писателя, с целью объяснить отсутствие Солона в Афинах[34] и сделать его идеальным образцом “среднего” политика. К тому же, во времена Аристотеля и Плутарха торговля не только была уже реабилитирована в этическом смысле, но и являлась самой естественной мотивацией для морских путешествий. Зато представляется вполне вероятным, что как тогда, так и во времена Солона, путешествовать могли не только торговцы, но также и философы, художники и поэты, которые свободно перемещались и находили пристанище при дворах различных правителей[35]. Солон, как видно, прекрасно вписывается в эту парадигму. В конце – концов и Платон следовал тому же примеру, когда отправлялся в Сиракузы, но при этом ему повезло – никто не приписал ему занятий торговлей….

Здесь необходимо сделать пояснение: вопрос сейчас состоит не в том, мог ли в – принципе Солон заниматься торговлей[36], а в том, делал ли он это на самом деле, или вернее, позволяло ли ему его мировосприятие делать это, и можем ли мы, зная его идеологию, допустить для него такую возможность. Ответить на данный вопрос возможно только рассмотрев его сквозь призму собственного мировоззрения поэта, а также с учетом культурного контекста эпохи. Поэтому нам следует прежде всего выяснить отношение Солона к торговле. Прямых текстов такого рода у нас конечно нет, зато есть косвенные. Вот, например, стихотворение, посвященное его отплытию с Кипра, начинающееся с обращения к Филокипру:

“Ныне, ты здесь, над солийцами царствуя долгие годы,

В городе сем обитай средь поколений своих.

Мне же Киприда да даст, что в венце из фиалок сияет,

С острова славного плыть здравым на быстрой ладье.

За устроенье ж града мне милость с великою славой

Да ниспошлет и возврат в землю родную мою.”

( Sol. Fr. 7 Diehl; пер. С. И. Радцига )

В этих словах чувствуется страх Солона перед морским путешествием, почему он так страстно и молит Киприду помочь ему вернуться домой, напоминая ей о своих заслугах перед ее островом. Мало того, стихотворение по сути своей посвящено именно отплытию Солона на родину и весь его смысл в том и состоит, чтобы обеспечить поэту благополучное возвращение. Такая боязнь моря была бы странной для торговца, привыкшего к морским путешествиям.

Похожее отношение к морю видно и в солоновской элегии “к самому себе”, где автор если не с осуждением, то с некоторым неодобрением говорит о людях, которые ради прибыли ( kšrdoj ) пускаются в опасное путешествие по волнам:

“…плавает на кораблях, думая в дом привезти

Прибыль; он носится всюду, ветрами по свету гонимый,

И не жалеет собственной жизни нигде;”

( Sol. Fr. 1, 44 – 46 Diehl; пер. С. И. Радцига )

Здесь отчетливо видна параллель со стихами Гесиода, который тоже, не осуждая морскую торговлю в – принципе, находил лучшим не подвергать свою жизнь такому риску ради денег, считая это уже излишней жадностью ( Hes. Erga, 236 sq; 687 ). Похоже, что Солон с ним в этом солидарен, во всяком случае совпадение мотива нельзя не заметить. Вообще, поэтическое творчество Солона, как известно, и в самом деле тесно перекликается с творчеством Гесиода и близость некоторых идей обоих поэтов уже давно была замечена[37].

Однако наиболее показательно отношение Солона к богатству и наживе. Уже в первых строчках своей элегии он заявляет свою позицию, тоже сходную с позицией Гесиода:

“Также стремлюсь я богатство иметь, но владеть им нечестно

Я не хочу: наконец Правда ведь все же придет.

Если боги богатство дадут, оно прочным бывыет”

( Sol. Fr. 1, 7 – 9 Diehl; пер. С. И. Радцига )

Нетрудно понять, о чем тут Солон говорит, имея ввиду общую гесиодовскую направленность его поэзии. Однако он не только выступает против неправедного богатства, но в другом стихотворении заявляет уже о тщетности и ненужности богатства как такового, ведь, по его мнению, истинное богатство для человека состоит в том, чтобы наслаждаться простыми радостями жизни ( Sol. Fr. 14, 1 – 7 Diehl ), а то другое, накопленное богатство

“… Не унесет ведь никто, в царство Аида сходя;

Хоть бы и выкуп давал ты, избегнуть не можешь ты смерти,

Тяжких болезней и злой старости, коль подойдет.”

( Sol. Fr. 14, 8 – 10 Diehl; пер. С. И. Радцига )

Не менее показательно и отношение Солона к самому добыванию богатства: в конце элегии “к самому себе”, он, перечислив все известные ему способы добывания денег, делает следующий вывод:

“Ясных пределов нигде не положено людям в наживе.

Кто между нами сейчас разбогател больше всех,

Вдвое еще тот стремится. И кто же насытить всех мог бы?

Людям иным и дают вечные боги корысть,

Но от нее только пагуба им, и, когда ее людям

Зевс в наказанье пошлет, гибнут одни за другим.

( Sol. Fr. 1, 71 – 76 Diehl; пер. С. И. Радцига )

Как видим, Солон резко негативно относится к охватившей людей жажде наживы. Складывается впечатление, что это стремление к деньгам и богатству он воспринимает как основной “диагноз” своей эпохи. Именно за алчность он в своем “насталении афинянам” порицает как самих афинских граждан, так и “народных вождей”[38], которые стремятся только к деньгам и богатеют “злым предаваясь делам” ( Sol. Fr. 3, 5 – 12 Diehl ). В этой алчности поэт видит причину бедствий, грозящих его родному городу. Врочем, все это хорошо известно и, как не раз уже говорилось, характеризует Солона как консервативного мыслителя, находящегося в русле аристократической поэтической традиции[39]. Однако следующие шаги почему – то никто не делает и нам предстоит их проделать самостоятельно.

Итак, шаг первый. Подитожим: Солон боязненно относится к морским путешествиям, недоумевает по поводу готовности некоторых людей рисковать жизнью в море ради денег, нигилистически относится к самому богатству и осуждает охватившую его современников жажду этого богатства, особенно же ту безудержную алчность, которая ведет к “злым делам”. Теперь в самый раз задать вопрос: как человек с таким мировоззрением в ту эпоху мог быть морским торговцем? Как не любя морских путешествий, не любя денег и риска ради них, можно пускаться в морскую погоню за деньгами? Как вообще можно заниматься торговлей не любя денег и не стремясь к ним? В своих стихах он производит впечатление человека принципиального и с этим, кажется, все соглашаются[40]. Но как можно представить себе принципиального человека, который на словах провозглашает одни ценности, а в жизни руководствуется прямо противоположными? При жестких этических требованиях той эпохи такой человек не мог бы не только прослыть мудрецом, но и просто пользоваться уважением сограждан. Не будем забывать, что Солон был, во – первых, аристократом, причем не только по происхождению, но и по духу, а во –вторых, он был все – таки древним политиком, действовавшим в еще традиционом, “не испорченном” денежной экономикой обществе, а это значит, что моральные императивы имели для него гораздо большее значение, чем для современных политиков, как правило, свободных от всякой морали. Все это заставляет думать, что Солон все – таки не занимался морской торговлей, а также принять версию Геродота о его путешествиях.

Шаг второй. Солон не просто декларирует свою приверженность старым идеалам, но и заявляет о своей готовности стоять на своих позициях до конца:

“Много людей худых богатеет, а добрые – бедны.

Но у худых ни за что не променяем своей

Доблести мы на богатство: она ведь при нас неизменно,

Деньги ж сегодня один, завтра захватит другой.”

( Sol. Fr. 4 Diehl; пер. С. И. Радцига )

В этих словах совершенно отчетливо звучит мотив противостояния “ новым веяниям”. Это становится понятнее, если вспомнить контекст того времени, для которого как раз характерны были отказ от прежних аристократических ценностей, увлеченность духом стяжательства и поиски удовольствий[41]. Солон, как видим, становится в сознательную оппозицию такому “духу времени” и не согласен присоединиться к той части аристократии, которая с готовностью последовала за этим “духом”. В том, что таких аристократов было уже немало, мы можем убедиться и благодаря творчеству Феогнида, который не раз сокрушается как по поводу того, что “дурные” в эту эпоху перемен становятся богатыми и “добрыми”, а “добрые” – бедными и “дурными”, так и по поводу того, что портится порода “лучших”, что пропадают доблесть, благочестие и т.д. ( Тheogn., 185 – 192; 373sq; 383sq; 1061sq; 1109sq; 1135sqq ). Феогнид убежден, что “добрый” и в нищете останется “добрым”, а “дурного” и деньги не сделают “добрым” ( Theogn., 145sq ). Солону свойствен точно такой же образ мыслей и он заявляет, что по природе “дурной” человек только мнит себя “добрым”, в действительности оставаясь “дурным” ( ¥lloj deilÕj ™ën ¢gaqÕj doke‹ œmmenai ¢n»r – Sol. Fr. 1, 39 Diehl; ср.: Theogn., 683sq; 1025; 1061 ). Следовательно, и по – настоящему “добрый” остается всегда “добрым”, даже и без денег. Надо сказать, что в этом смысле оба поэта очень близки, т.к. они оба проповедуют доблесть до конца, ни за что не соглашаясь променять ее на богарство[42]. Но такая доблесть дорого стоит, поскольку она означает верность старым идеалам и отказ от всех постыдных с точки зрения этой этики способов добывания благосостояния…

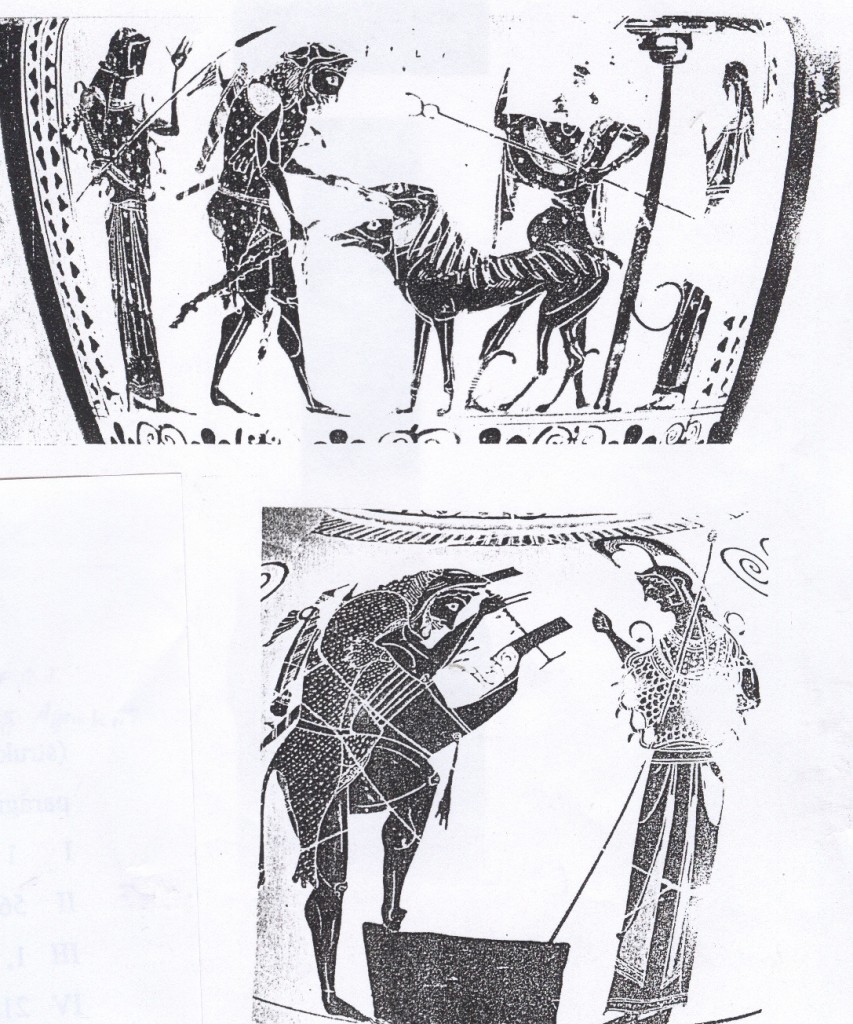

Как известно, старинная этика греческой аристократии достойными способами разбогатеть считала только войну и награду за подвиги / услуги. К числу постыдных способов принадлежали торговля и ремесло. Впервые это отчетливо проявляется у Гомера в известном месте, где феакийский юноша, желая вызвать Одиссея на соревнования, воспринимает его отказ как свидетельство “дурной породы” и говорит ему и следующие обидные слова:

“Странник, я вижу, что ты не подобишься людям, искусным

В играх, одним лишь могучим атлетам приличных; конечно

Ты из числа промышленных людей, обтекающих море

В многовесельных своих кораблях для торговли, о том лишь

Мысля, чтоб, сбыв свой товар и опять нагрузивши,

Более нажить барыша…”

( Od., VIII, 161 – 164, пер. В. Жуковского )

Эти слова не могли не задеть достоинство Одиссея, ведь назвать “доброго” мужа торговцем, значило оскорбить его. Чем же так плохи торговцы? Из предыдущих слов и всего контекста ясно, что торговцы плохи тем, что они презрели доблесть и вместо этого посвятили себя наживе. Доблесть же, как известно, и есть то, что отличает “доброго” человека от “дурного” и она есть то, от чего он не откажется ни за какие деньги.

Теперь пришло время задать последний вопрос: могла ли такая этика быть актуальной для Солона и его эпохи? Ответ будет, конечно же положительным, поскольку, во – первых, человек, противопоставивший себя “духу времени” автоматически позиционирует себя в ценностях вчерашнего дня, а это как раз и есть случай Солона[43]; во – вторых, негативное отношение к торговле и ремеслу было нормой жизни не только в архаическую, а кое – где даже и в классическую эпоху: вспомним, что по свидетельствам Аристотеля ( Arist. Pol., 1277 a 36 – b 3; 1278 a 6 – 8 ) и Ксенофонта ( Oec. IV, 4 ), оспаривать которые у нас нет никаких оснований, во многих греческих городах торговцы и ремесленники не могли иметь гражданских прав [44]; и в – третьих, эта старинная этика, вкупе с ее презрительным отношением к торговле и ремеслу, пусть и не в столь непримиримом виде, пусть с поменявшимися акцентами[45], но дожила аж до позднекласической эпохи. В этом легко можно убедиться, обратившись к творчеству Ксенофонта и Платона. Их логика очень созвучна логике гомеровского юноши с острова Схерия и сходна между собой. Для Ксенофонта ремесло недостойно свободного человека именно потому, что оно портит душу и тело человека, лишает его доблести и делает негодным ни к дружбе, ни к защите отечества ( Xen. Oec., IV, 2 – 4; VI, 5 – 10 )[46]. Платон по тем же самым причинам изгнал из своего идеального государства всякую торговлю и наживу ( Plat. Leg., 741 e ). Если эти взгляды так активно пропагандировали мыслители в IV в. до н.э., то тем более легко похожий ход мыслей можно предположить и для раннего VI в. до н.э., для человека, который сам публично продекларировал свою приверженность старой аристократической доблести.

Наконец, о приверженности Солона старой аристократической этике свидетельствуют еще целый ряд очень важных для понимания стихотворений. В “Афинской политии” Аристотеляя приводится несколько фрагментов пореформенных стихотворений Солона ( Arist. Ath. Pol. 12, 1 – 5 ), в которых он объясняет свою позицию и называет свои заслуги, к числу которых он причисляет и отказ от тирании, указывая, что:

“… А если б кто другой, как я,

Стрекало взял – недобрый, алчный человек, –

Народа б не сдержал он… “

( Sol. Fr. 24, 20 – 22 Diehl, пер. С. И. Радцига )

Ниже он опять говорит о том же алчном человеке – тиране, который бы на его месте:

“Народа б не сдержал и не отстал бы сам,

Пока не сбил бы масла, снявши молоко.”

( Sol. Fr. 25, 6 – 7 Diehl, пер. С. И. Радцига )

Tаким образом, благородной задачей достойного политика, которую ему удалось решить, Солон называет “сдерживание народа”. Поэтому в качестве своей заслуги он указывает на то, что он народу “почет предоставил, какой ему достаточен” ( d»mwi mn g¦r œdwka tÒson gšraj Ósson ™parke‹n – Sol. Fr. 5, 1 Diehl ). В конце – концов Солон совершенно открыто заявляет, что он не желает

“…в пажитях родных

Дать худым и благородным долю равную иметь”

( kako‹sin ™sqloÝj „somoir…hn œcein -Sol. Fr. 23, 8 – 9 Diehl; пер. С. И. Радцига )

Трудно было бы более отчетливо выразить иерархическую, т.е. аристократическую систему социальных ценностей! В данном контексте совершенно понятно, что к “народу”, который подлежит “сдерживанию”, следует причислять не только какой – то абстрактный демос, не только какую-то аморфную бедноту, но, согласно аристократической этике, и всех вообще “дурных”[47]. Однако в разряд “дурных”, как мы только что видели, автоматически попадают торговцы и ремесленники. Они, несмотря на весь уровень их благосостояния, даже спустя двести лет причислялись не куда – нибудь, а именно к простому народу (Arist. Pol. 1291 b 16sqq ). Тем самым опровергается устоявшаяся историографическая традиция, представляющая Солона этаким реформатором “буржуазного” толка, ниспровергателем аристократического государства в Афинах[48]. По нашему мнению, он это государство защищал, а не разрушал.

Итак, если мы признаем Солона человеком принципиальным и верным аристократический этике, не поддавшимся модным веяниям и погоне за наживой, если учтем также, что сам он эту погоню за барышом осудил, что он презрел богатство и остался в памяти греков в образе достойного мудреца, проповедующего идеал нестяжательства и умеренности, то можем ли мы его представить себе в качестве торговца, гоняющегося по морям за той самой осужденной им наживой? Можем ли мы теперь представить, что, издавая свои законы, он дал свободу духу стяжательства, пустив во власть торговцев, ремесленников и иностранцев? На оба эти вопроса мы отвечаем отрицательно. Солон поистине во всем остался верен принципам компромисса и “золотой середины”: он дал народу “почет, какой ему достаточен”, предоставив основные права всем гражданам, независимо от их рода занятий, но не пустил “недостойных” во власть, сохранив ее для “лучших”[49]. Именно этой цели и служил, по нашему мнению, его ценз в продуктах и именно таким образом Солон на деле показал, что он действительно не желал, чтобы “худые” и “благородные” имели “равную долю”. Если это Солон провозгласил своей целью и своей заслугой, то мы должны с этим считаться и признать, что в той ситуации натуральный ценз, вкупе с предложенным им распределением прав по классам, был единственным средством достичь этой цели.

[1] См.: Суриков И. Проблемы раннего афинского законодательства. М., 2004.С. 55 – 144 ( далее: Проблемы… ); Суриков И. “Солон” Плутарха: некоторые источниковедческие проблемы // ВДИ, 2005, 3. С.151 – 161; Суриков И. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 72 – 150.

[2] Естественно, что этот импульс не мог обойти нас стороной и заставил нас переосмыслить собственную концепцию реформ Солона, изложенную в книге: Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. Спб., 2002. С. 232 – 259. Результатом этого нового осмысления и является данная статья.

[3] Суриков И. “Солон” Плутарха… С. 151 – 161.

[4] Показательно, что вопрос о “революционности” Солона имел особую актуальность и активно обсуждался в советской историографии: Колобова К. Революция Солона // Ученые записки ЛГУ, серия исторических наук. Вып. 4, 39. 1939. С. 25 – 73; Лурье С. К вопросу о роли Солона в революционном движении начала VI в. до н.э. // Ученые записки ЛГУ… там же. С. 73 – 89. Это обсуждение само по себе показывает, насколько обоснованны и убедителны бывают совершенно различные подходы к одному и тому же историческому материалу. Тем самым, становится очевидным, что при скудости наших источников решающее значение приобретает именно мировоззренческая позиция исследователя и его исходная установка.

[5] Туманс Х. Указ. Соч. С. 213слл; 241 – 246.

[6] Суриков И. Проблемы… С. 136, сноска 173.

[7] Суриков И. Античная Греция… С 113 сл., сноска 99. Данная гипотез была изложена в книге: Туманс Х. Указ. Соч. С. 242 слл., сноска 81.

[8] См.: Суриков И. Проблемы… С. 136, сноска 177.

[9] Суриков И. “Солон” Плутарха… С. 158. Сноска 30.

[10] Тамже.

[11] Суриков И. “Солон” Плутарха… С. 30; Туманс Х. Рождение Афины… С. 241, сноски 77 – 79.

[12] Суриков И. “Солон” Плутарха… С. 158 – 159. Сноска 35.

[13] Вопрос этот вполне закономерно может быть поднят, т.к. непонятно, откуда оба они черпали свои сведения и насколько им можно верить. Кажется маловерозтным, чтобы в IV в. до н. э. были доступны источники, содержщие достоверную информацию об афинских ценах начала VI в. до н.э. Кроме того, цены, которые видели Плутарх и Деметрий Фалерский могли быть вписаны в текст законов Солона при их повторном издании в конце V – начале IV вв. до н.э. ( см. об этом: Harrison A.R.W. Law-making at Athens at the End of the Fifth Century B.C. // JHS. 1955. 75. P. 26–35; Суриков И. Проблемы… С. 69; он же: Античная Греция… С. 94 сл. ). Тогда, сохранив в точности сам текст законов, в него могли быть вписаны современные той ситуации цены, взамен устаревших, солоновских. Как для Плутарха, так и для Деметрия Фалерского это были уже забытые, отставшие от жизни цены, которые они оба могли принять за настоящие, солоновские.

[14] См. например: Crawford M.H. Solon’s Alleged Reform of Weights and Measures // Eirene. 1972. 10. P. 5–8; Kraay C.M. Archaic and Classical Greek Coins. Berkeley, 1976. P. 55 ff; Kraft K. Zur solonischen Gewichts- und Münzreform // Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschischte. 1969. 19. S. 7–24; Reden S. von. Exchange in Ancient Greece. London., 1995. P. 179–181; полный список работ, разделяющих это мнение см.: Суриков И. “Солон” Плутарха… С. 158. Сноска 30.

[15] Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd. 1. München, 1967. S. 126f; Nilsson M. P. Das Zeitalter der älteren griechischen Tyrannen // Die ältere griechische Tyrannis bis zu den Perserkriegen. Darmstadt, 1979. S. 87; Ure P. Der Ursprung der Tyrannis // Die ältere griechische Tyrannis… S. 16; Welwei K. – W. Athen. Von neolitischen Siedlungsplatz zur archaischen Grosspolis. Darmstadt, 1979. S. 236f; De Libero L. Die archaische Tyrannis. Stuttgart, 1996. S. 116.

[16] Кстати, нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что если в Аттике и были какие-то свои монеты до Писистрата, то они могли быть перечеканены при нем и ли позднее. Впрочем, здесь все весьма гипотетично.

[17] Подробнее см.: Höhn K. Solon. Staatsman und Weiser. Wien, 1948. S. 88 – 94; Oliva P. Solon – Legende und Wirklichkeit // XENIA. 1988. Bd. 20. S. 59 – 70; Welwei K. – W. Op. cit. S. 164 – 178; 198 – 201.

[18] См.: Ruschenbusch E. : Die Fragmente des solonischen Gesetzwerkes mit einer Text – und Überlieferungsgeschichte. Wiesbaden, 1966. S. 5 ff, 39 ff ; Суриков И. “Солон” Плутарха… С. 155. Сноска 19; С. 157. Сноска 26; Он же: Проблемы … С. 69.

[19] Connor W. Tribes, Festivals and Processions: Civic Ceremonial and Plitical Manipulation in Archaic Greece // JHS.1987. V. 107. P. 40 – 50. Эту позицию, кажется, целиком разделяет также И. Суриков: Суриков И. Проблемы… С. 135 сл.

[20] Osborne R. Greece in the Making, 1200–479 BC. L., 1996. P. 225sq; ; Суриков И. Проблемы … С. 136, сноска 173.

[21] Уже по отношению к VIII в. до н.э. расцвет “геометрической” керамики, предполагающий довольно высокий уровень профессионализма ее изготовителей, заставляет ученых постулировать далеко зашедший уровень специализации ремесленного производства. Для изготовления этой керамики требовалось как мастерство, так и свободное время, поскольку создавать такие шедевры в перерывах между полевыми работами было бы невозможно. См.: Starr Ch. The Origins of Greek Civilisation, 1100 – 650 B.C. New York, 1961. P. 154; Андреев Ю. В. Гомеровское общество. Основные тенденции социально – экономического развития Греции XI – VIII вв. до н.э. Спб. С.139 сл. От себя добавим к этому, что если бы мастера получали плату зерном и скотом, им бы неизбежно приходилось возвращаться к сельскому труду и забрасывать свое ремесло.

Это еще раз подтверждает, что ремесленники зарабатывали деньги и сей факт никак не может поколебать то обстоятельство, что в качестве денег какое – то время использовались слитки металла, а не монеты. Если все это справедливо по отношению к VIII в. до н.э., то тем с большим основанием мы можем предполагать специализацию и профессионализм ремесла для началаVIв.до н.э., когда в Аттике уже сложилась своя мощная школа по изготовлению керамики и происходило создание нового, высокотехничного и высокохудожественного чернофигурного стиля. Не случайно аттические мастера уже начиная с VIIв. до н.э. ставили свои подписи на сосудах.

[22] Именно этот факт оспорил И. Суриков, утврждая, что в Афинах того времени не могло быть людей, измерявших свое состояние в деньгах: Сурикиов И. Проблемы… С. 136, сноска 173. Правда, надо заметить, что он не совсем последователен в этом отрицании и в последнее время, наверное, несколько откорректировал свое мнение. Так, в своей новой книге он дважды признал наличие в Афинах того времени “торгово – ремесленной прослойки”: сперва невольно, когда указал на стратегическое и торговое значение отвоеванного Солоном Саламина, власть над которым давала победителям контроль над рядом гаваней ( Суриков И. Античная Греция… С. 111. Если бы в Афинах того времени не было торговцев, то зачем тогда аграрной стране с натуральным хозяйством и без денег понадобился контроль над Саламином и гаванями? ), а затем сознательно, указав на наличие этой самой “прослойки” в Афинах, и более того, причислив к ней самого Солона ( там же, С. 125 ).

[23] Исключение могли бы, наверное, составить победители на Олимпийских или Немейских играх, которым, если верить Плутарху, Солон назначил награду в пятьсот и в триста драхм соответственно ( Plut. Sol. 23 ). При цене вола в пять драхм ( eсли хотя бы условно принять “ценник”, указанный Плутархом ) это должны были быть грандиозные суммы! Трудно представить, из каких средств предполагалось тогда платить такие деньги, которых тогда явно было мало. Невольно напрашивается мысль о какой – то ошибке… При всем этом Диоген Лаэртский считал, что Солон снизил размер награды олимпионикам ( Diog. Laert., I, 55 ), и некоторые ученые, “ничтоже сумняшися”, сразу принимают на веру это сообщение столь известного своей недостоверностью позднего источника и утверждают, что данная мера носила антиаристократический характер: Vlastos G. Solonian Justice // Cl Ph. 1946. V. 41. 2. P. 74 sq; Суриков И. Проблемы … С. 135. Однако трудно поверить уже в ту сумму, которую называет Плутарх, который, кстати, даже не намекает на снижение суммы награды , а поверить в то, что это было ее “уменьшением” тем более трудно. Впрочем, Солон и в самом деле мог снизить стоимость награды ( это было бы вполне в духе его идеологии ), но тогда речь должна идти о других суммах. Да и считать эту меру антиаристократической тоже было бы неоправданно, ведь аристократы принимали участие в агоне не столько ради денежного вознаграждения, сколько ради славы и почета – см.: Зайцев А. Культурный переворот в древней Греции VIII – V вв. до н.э. Спб., 2001. С. 107 слл; Туманс Х. Указ. Соч. С. 117 – 125.

[24] В этой связи нельзя не обратить внимание, что этим же приемом воспользовался позднее и хорошо знакомый с Солоном Писистрат, который тоже привлекал к себе на службу иностранцев в большом количестве и предоставлял им гражданские права, так что после падения тирании афиняне проводили проверку и чистку гражданских списков ( Arist. Ath. Pol., 13, 4. О достоверности этой традиции см.: Hignett C. A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C. Oxford, 1958. P. 132 sqq; Rhodes P. J. A Commentary on the Aristotelean Athenaion Politeia. Oxford, 1981. P. 188, 254 sqq ). Дерзнем предположить, что делал это Писистрат под впечатлением от солоновского опыта, а значит, и цели в обоих случаях были сходными.

[25] Даже в обычной практике основания и организации греческих колоний , вторая волна колонистов, вышедших из той же самой метрополии, получала меньшие права и меньшие наделы земли, чем первые колонисты и их потомки ( См. об этом: Яйленко В. Греческая колонизация VII – VIII вв. до н.э. М., 1982. С.73сл. ). Если это так, то что же тогда можно говорить об иностранцах, волей одного человека ставших вдруг гражданами Афин?! Принять их в гражданский коллектив на равных основаниях, т.е. с допуском к власти,было бы просто невозможно и Солон прекрасно это понимал. Поэтому он нашел удовлетворительное компромиссное решение: иностранцы становились гражданами, но только в категории фетов, допускаемых к собранию и судам, но не к должностям. Быть может в этом и состоял весь смысл его натурального ценза…

[26] Вообще, как отмечают исследователи, для Плутарха характерно приписывать Солону “посторонние” мероприятия – см. об этом: Stanton G. R. Athenian Politics C. 800 – 500 B.C.: A Sourcebook. L., 1991. P. 24; Harris E. A New Solution to the Riddle of the Seisahtheia // The Development of the Polis in Archaic Greece. L., 1997. P. 111; Сурикиов И. Проблемы… С. 68. Очень похоже, что и данное желание Плутарха найти “родоначальника” афинского ремесла находится в русле то же тенденции.

[27] Суриков И. Проблемы… С. 60.

[28] Jacoby F. GENESIA. A. Forgotten Festival of the Death // ClQ. 1944. V. 38 3 / 4. P. 65 – 75; Connor W. Op. Cit.

[29] Суриков И. Проблемы… С. 102, 144.

[30] Подробно см.: Суриков И. Проблемы… С. 84 – 124; Он же: Античная Греция… С. 115сл; 120 слл.

[31] Об этих представления Солона см.: Суриков И. Проблемы… С. 96 – 102; Он же: Античная Греция… С. 115 – 118; Туманс Х. Указ. Соч. С. 211 – 215.

[32] Он перепутал кипрские Солы с киликийскими. См.: Суриков И. Античая Греция… С. 141,сноска 153.

[33] Не случайно же Плутарх повторяет рассказ Платона о том, что именно из Египта Солон привез на родину историю Атлантиды ( Plat., Tim. 21 c; Plut. Sol., 31, 6 ). В этом контексте кажется вполне естественным, что на основании подобных рассказов родилось и представление о том, что Солон в Египте позаимствовал и часть своих законов ( Hdt., II, 177, 2: Diod., I, 77, 5 ).

[34] Быть может, этим поздним писателям трудно было представить, как это возможно путешествовать не по необходимости, а “ради знаний”?

[35] Достаточно полную подборку примеров такого рода путешествий и переселений древнегреческих деятелей культуры можно найти в знаменитом труде А. И. Зайцева: Зайцев А. Указ. Соч. С. 68 – 85.

[36] Вопреки возможному впечатлению ( см. например: Суриков И. Античная Греция… С. 113, сноска 99 ) отметим, что от нас отнюдь не укрылась возможность для аристократа солоновской эпохи заниматься торговлей. Даже наоборот: мы не раз говорили о том, что часть аристократии во всем следовала духу времени и даже более того, мы назвали эту ее часть “новой аристократией”, в параллель к “новым дворянам” нового времени, и причислили к ней род Алкмеонидов ( см.: Туманс Х. Указ. Соч. С. 149 – 153; 265 сл.; 291 – 293 ). Но при этом было отмечено, что далеко не вся аристократия поддалась новым веяниям и ударилась в погоню за прибылью и наслаждениями, и что раздавались голоса также из консервативного лагеря, в пику всему отстаивавшие прежние ценности, основанные на идее доблести, ярчайшим представителем которых является конечно же, Феогнид ( Тамже, С. 266 – 271 ). Забегая вперед скажем, что вот к этой последней части аристократии мы и причисляем Солона. Кстати, концепция о связях и сотрудничестве между Солоном и Алкмеонидами, высказывавшаяся ранее в западной историографии и в последнее время активно развиваемая И. Суриковым, нас не убеждает, т.к. на наш взгляд, она строится исключительно на целой серии предположениий и на приблизительных хронологических совпадениях ( см.: Суриков И. Из истории афинской аристократии позднеархаической и раннеклассической эпох. М., 2000. С. 36 – 41; 133 – 140; Он же: Античная Греция… С. 123 ). Тот факт, что Солон мог вольно ( чтобы прекратить смуты и внутренние проблемы ) или невольно поспособствовать возвращению Алкмеонидов из ссылки ( кстати, чтобы принять этот тезис приходится опровергать античную традицию о том, что Солон как раз способствовал суду над этим родом ), а также тот факт, что как Солон, так и Алкмеониды имели хорошие отношения с Дельфами, отнюдь не означают, что между ними была дружба или, тем более, сотрудничество. Кажется, что все здание этой концепции построено на натяжках, хотя, конечно, в силу гипотетичности всех наших мнений о Солоне, полностью исключать саму возможность каких -то его контактов или даже некоторого сотрудничества с Алкмеонидами тоже нельзя, ведь политика, как известно, есть искусство компромиссов.

[37] См.: Jaeger W. Solons Eunomia // Antike Lyrik / Hrsg. W. Eisenhut. Darmstadt, 1970. S. 21 – 23; Mannwald B. Zu Solons Gedankenwelt // Rheinisches Museum für Papirologie. Bd. 2. Heft 1. 1989. S. 7 – 9. Эти же авторы там же указывают и на расхождения между обоими поэтами, в которых ярко проявился новаторский дух Солона.

[38] Солоновские “народные вожди” ( d»mou ¹gemÒneς ) по нашему мнению, могут быть как знатного, так и незнатного происхождения ( см.: Туманс Х. Указ. Соч. С. 216 сл. ), а кроме того, не исключено, что здесь подразумевются какие –то конкретные лидеры демоса, рвущиеся к тирании, ведь Солон обвиняет их в алчности точно так же, как и Феогнид ( ср.: Sol. Fr. 23; Fr. 24, 20 – 22; Fr. 25, 6 -7 Diehl; Theogn., 48 sqq; 50; 543sq; 603 sq; 693sq; 823; 1081sq; 1103sq ).

[39] См.: Jaeger W. Op. Cit. S. 7 – 31; Mannwald. B. Op. Cit. S. 2 – 23; Mitchell L. G. New Wine in Old Wineskins: Solon, Arete and Agathos // The Development of the Polis in Archaic Greece. L. P.137sqq.

[40] См.: Суркиков И. Античная Греция… С. 144.

[41] См.: Donlan W. The Tradition of Anti – Aristocratic Thought in Early Greek Poetry // Historia. 1973. Bd. 22. Heft 2; Туманс Х. Указ. Соч. С. 149 – 161.

[42] В данном случае нас не интересует вопрос “кто с кого списал”; нам важно показать одинаковость консервативной аристократической мысли той эпохи, поскольку, если бы автор не разделял этих мыслей, он не включил бы их в свои стихи. Кроме того, как показывают исследования, Феогнид и Солон скорее всего были современниками ( см.: Legon R. Megara: The Political History of a Greek City- State to 336 B.C. Ithaca, 1981. P. 104sqq; Пальцева Л. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. Спб., 1999.267слл.; Суриков И. Архаическая Греция… С. 81. Сноска 18 ) и потому в их стихах отрзился общий дух времени.

[43] Здесь сразу оговорим, что мы не склонны считать Солона сугубым консерватором и традиционалистом. Нет, мы вполне осознаем, что его консерватизм не был догматическим, что ему был свойствен элемент здорового новаторства,особенно же в сфере политической деятельности, который именно потому и не приобрел разрушительного характера, что сдерживался здоровым опять – таки консерватизмом – см.: Туманс Х. Указ. Соч. С. 260 слл.

[44] Кстати, не этим ли объясняется политика Солона в отношении ремеслеников? Зная, что афиняне сами на захотят заниматься “постыдными”промыслами, он привлекал в город иностранцев, а давая им ограниченные гражданские права, убивал двух зайцев: не допускал “дурных” людей к управлению, но в то же время, дав им право участвовать в народных собраниях и судах, он получал надежный “электорат” и поддержку своим реформам.

[45] Так, например, в категории доблести акцент уже в архаическую эпоху был перенесен с физической силы на качества духа – см.: Donlan W. The Aristocratic Ideal in Ancient Greece. Attitudes of Superiority from Homer to the End of the Fifth Century B.C. Lawrence, 1980. P. 79, 94sqq; Stahl M. Aristokraten und Tyrannen im archaischen Athen. Stutgart, 1987. S. 87; Stein – Hölkeskamp. Adelskultur und Polisgesellschaft. Stuttgart, 1989. S. 135. По нашему мнению, это видно и в стихах Солона.

[46] О прочной устойчивости данного отношения к ремеслу и торговле как к чему – то зазорному для свободного человека, свидетельствует также и тот факт, что Ксенофонт посвятил целый сократовский диалог доказательству мысли, которая нам кажется элементарной и разумеющейся, – мысли о том, что в годину бедствий свободному человеку лучше своими руками зарабатывать на жизнь, занявшись “презренным” трудом ремесленника, чем не работать и голодать ( Xen. Oec., Memorab. II,7, 1 – 12 ). Если данную мысль надо было доказывать, то это показывает, насколько глубоко еще в сознании многих современников Ксенофонта сидели старые аристократические представления о ремесленном труде.

[47] Как мы уже отмечали, понятия “добрых” и “дурных” в архаическую эпоху совмещали в себе морально – этические и социальные категории – см.: Туманс Х. Указ. Соч. С. 84 – 88; 118 – 120; 160 – 164; Поэтому, попытки разделить эти категории применительно к Солону, носят, на наш взгляд, тенденциозный и необоснованный характер – см.: Höhn K. Op. Cit. S. 67; Oliva P. Op. Cit. S. 50. Происхождение этих попыток вполне понятно, ведь без такого разделения рушится концепция Солона как “буржуазного”реформатора.

[48] См. например: Höhn K. Op. Cit. S. 96; Tarkiainen T. Die atheniesche Demokratie. Zürich, 1966. S. 67; Bengtson H. Griechische Geschichte von der Anfängen bis in die römische Keiserzeit. München, 1977. S. 124; Oliva P. Op. Cit. S. 56; Cartlege P. Writing the History of Archaic Greec Political Thought // Archaic Greece: New Approaches and New Evidence. London, 1988. P. 391.

[49] Солон никогда не приобрел бы славу мудреца и его конституция не пользовалась бы успехом среди аристократов последующих столетий, если бы он шел в разрез с общепринятой аристократической этикой и уравнял бы в правах знать и торговцев с ремеслениками.