Dr. hist. Harijs Tumans

MĒS UN HELLĒŅI – DIALOGS VAI MUZEJS?

Publicēts: Klasiskās Filoloģijas gadugrāmata, Rīga, 2003.

Jau no bērnības mēs esam pieraduši dzirdēt un lasīt par antīkās Grieķijas kultūras mantojuma nozīmi mūsu, t.i., visu eiropiešu kultūrā. Šodien pilnīgi banāla šķiet doma, ka senā Hellāda ir modernās Eiropas šūpulis vai, teiksim, vecmāmiņa. Tik tiešām, ieejot jebkurā mākslas muzejā, lasot literatūras klasiķu darbus, klausoties klasisko mūziku, vai apskatot iepriekšējo gadsimtu arhitektūru, mēs visur atrodam sengrieķu tēlus un sižetus. Tāpat, ieskatoties Eiropas domas vēsturē, var labi redzēt antīko ideju dzīvīgumu cauri daudziem gadsimtiem. Tas viss ir labi zināms, bet mēģināsim izprast, kādu vietu antīkā kultūra ieņem mūsu dienās, tieši šodien. Mēs automātiski uzskatām sevi par senās Hellādas mantiniekiem, un parasti neaizdomājamies par to, vai sengrieķu mantojums ir aktuāls mūsu kultūrā? Mēs pētām, kā mūsu latviešu kultūras klasiķi ir izmantojuši antīko mantojumu, bet kā ir ar mums pašiem? Vai mēs saprotam šo mantojumu, vai mēs to izmantojam savā radošajā darbā? Es nepretendēju uz to, lai pilnībā atbildētu uz šiem jautājumiem, bet piedāvāju tikai dažas pārdomas par šo tēmu, pārdomas, kas veiktas plašā perspektīvā, “no putnu lidojuma”.

Tēlaini runājot, jebkurš kultūras mantojums pastāv divos veidos – “dzīvā veidā”, kad tas turpina dzīvot radošo cilvēku daiļradē, t.i., kultūrā, un – “mirušā veidā”, kad tas tiek iekonservēts muzejos, bibliotēkās un skolu programmās. Aplūkojot mūsdienu situāciju Latvijā, var secināt, ka antīkās kultūras mantojums samērā ciešami ir pārstāvēts “mirušā” veidā – tas ir iekļauts skolu un dažu augstskolu programmās, fragmentāri pārstāvēts bibliotēkās un muzejos. Daudz bēdīgāka situācija ir ar antīkā mantojuma dzīvi mūsdienu kultūrā. Sabiedrības lielākajai daļai ir ļoti pavirši un aptuveni priekšstati par sengrieķu kultūru ( bieži vien tādu pat nav), un radošā inteliģence ārkārtīgi reti un epizodiski izmanto to savā daiļradē, kas ir asā kontrastā ar to situāciju, kāda Latvijā bija vēl pirms otrā pasaules kara, kad skolās ļoti nopietni tika mācītas latīņu un sengrieķu valodas. Līdz ar to sabiedrība bija daudz lielākā saskarē ar antīko kultūru, un mākslinieki daudz biežāk izmantoja to savā daiļradē, demonstrējot arī tās dziļu izpratni.

Tātad, mūsu kultūrā ir noticis lūzums attieksmē pret Hellādas mantojumu. Šķiet, ka šodien absolūti lielākajai mākslinieku un skatītāju daļai tas vairs neliekas aktuāls un tiek uztverts tikai kā muzejiska vērtība. Par to liecina tie mūsu mākslinieku darbi, kuros kaut kādā veidā tiek izmantotas antīkās tēmas. Piemēram, tagadējais Aristofāna “Lisistrates” iestudējums, kas atbilstoši masu kultūras gaumei tiek pasniegts kā “erotiskā opera” ( vai tas nozīmē kā Aristofāns ir rakstījis erotisku komēdiju? ). Šajā izrādē var atrast visu ko, tikai ne Aristofānu un hellēņu kultūru. Tas pats vērojams arī citās jomās. Piemēram, šodien grieķu autoru rakstu darbi pie mums iznāk vispār bez ilustrācijām, bet kad vēl pirms dažiem gadu desmitiem tika izdotas antīkās traģēdijas un komēdijas, to ilustratīvais materiāls pēc savas stilistikas vairāk atbilda latviešu literatūras darbu ilustrēšanai, nekā grieķu tekstiem. Līdzīgus piemērus varētu sameklēt ļoti daudz, bet tāpat ir skaidrs, kā mūsdienu māksliniekos nav motivācijas un mērķu iedziļināties antīkajā kultūrā, izprast to un atrast tajā tēmas, kas ir aktuālas mūsu dienās. Un, ja viņi arī gribētu to darīt, tad diez vai spētu savas izglītības trūkumu dēļ. Modernie mākslinieki lielākoties ir orientēti nevis uz kultūras analīzi, bet uz sensāciju un skandālu. Viņu mērķis ir nevis atklāt no jauna klasiku, bet parādīt sevi. Viņi darbojas postmodernisma pasaulē, kam raksturīga paviršība, un, kā precīzi atzīmējis teologs un filozofs Edvards Vīts, uztver pagātni, nevis kā tādu, no kā var mācīties, bet gan kā “stilu”, kā rezultātā pagātne viņu darbos pārvēršas par tagadnes spoguli[1]. Tādēļ mūsdienu uzvedumos antīko traģēdiju personāži var uz skatuves staigāt mūsdienīgos tērpos un lietot mūsdienu žargonu vai pat lamu vārdus. Kā zināms, postmodernisms ir globāla parādība, kas būtībā ir modernās kultūras stāvoklis, un tas nozīmē, ka antīkās kultūras mantojuma deaktuālizācija ir raksturīga ne tikai mums šeit, Latvijā, bet gan visā modernajā pasaulē. Kas ir tas, kas pēc būtības atšķir mūsu kultūras? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāsaprot, kas raksturo sengrieķu kultūru, kas ir tās mugurkauls vai stūrakmens, un ar ko tas atšķiras no modernās kultūras pamatprincipiem. Nav iespējams īsā rakstā izanalizēt tik globālu jautājumu, tāpēc es tikai ieskicēšu dažas pamatlīnijas, balstoties uz it kā vispārzināmām lietām. Par analīzes pamatu esmu izvēlējies divas kultūras sastāvdaļas, kurās visspilgtāk atklājas katras kultūras būtība – tie ir māksla un izglītība. Mākslu es izvēlējos tādēļ, ka tajā ļoti uzskatāmi un spilgti atspoguļojas sabiedrības ideāli un pasaules uztvere, bet izglītību – tādēļ, ka tajā koncentrētā veidā atspoguļojas visa kultūra, un it īpaši tās attieksme pret cilvēku.

Lai iegūtu pirmo priekšstatu par to, kas šķir mūsu kultūras mākslas jomā, pietiek ar vienkāršu mākslas pamatprincipu salīdzināšanu dažādās nozarēs. Tā, piemēram, sengrieķu arhitektūra balstījās uz proporcijas un simetrijas principiem, dabiskajiem materiāliem un saskaņu ar apkārtējo vidi; turpretī modernā arhitektūra visā savā būtībā pauž diametrāli pretējus principus – disproporciju un asimetriju, tā balstās uz mākslīgiem materiāliem un veido kontrastu ar dabas vidi. Par galvenajiem mūzikas principiem senie grieķi uzskatīja harmoniju un melodiskumu, turpretim modernajā mūzikā izteikti dominē disharmonija un ritms, kas bieži vien apspiež melodiju. Tēlotājā mākslā un literatūrā mēs redzam līdzīgu situāciju. Klasiskajā sengrieķu tēlniecībā, kā arī glezniecībā viss tika pakļauts proporcijas un simetrijas likumiem, bet mūsdienu mākslā valda disproporcija un asimetrija. Pat sengrieķu literatūrā par kompozīcijas pamatprincipiem kalpoja proporcijas un simetrijas likumi, nosakot darba struktūru un izklāsta veidu[2]. Mūsdienu literatūrā dominē asimetriska vai pat izteikti haotiska kompozīcija.

Minētie principi raksturo tikai mākslas darbu formālo pusi – to uzbūvi, struktūru utt., bet aiz tās stāv dziļāki, t.i., saturiskie jeb konceptuālie principi. Mēs tos varam definēt, ja: pirmkārt, tiek noskaidrotas katras kultūras pamatkategorijas, jeb citiem vārdiem sakot, vērtību orientieri, kas atspoguļojas konkrētos mākslas darbos;

otrkārt, apzinot, kā dotā kultūra izprot mākslas uzdevumus un mērķus. Runājot par grieķu mākslas konceptuālajiem pamatiem, ir viegli pamanīt, ka proporcijas un simetrijas principi, izsaka harmonijas ideju, vai precīzāk, tie ir līdzekļi, ar kuriem tiek panākta harmonija. Grieķu vārds “harmonija” ( ‘h ‘armoniVa ) nozīmē “saikne”, “savienība”, “samērība”, “visu elementu saskaņa”. Šī elementu saskaņa tiek panākta, ievērojot proporcijas un simetrijas likumus. Savukārt, pati harmonija ir tas līdzeklis, kas veido skaistumu un ir galvenais skaistuma priekšnosacījums. Grieķi domāja pēc formulas – viss, kas ir harmonisks, ir skaists, un otrādi. No tā var secināt, ka viņu klasiskās mākslas būtība un galvenā vērtība nav nekas cits, kā skaistums ( tov kallovn ).

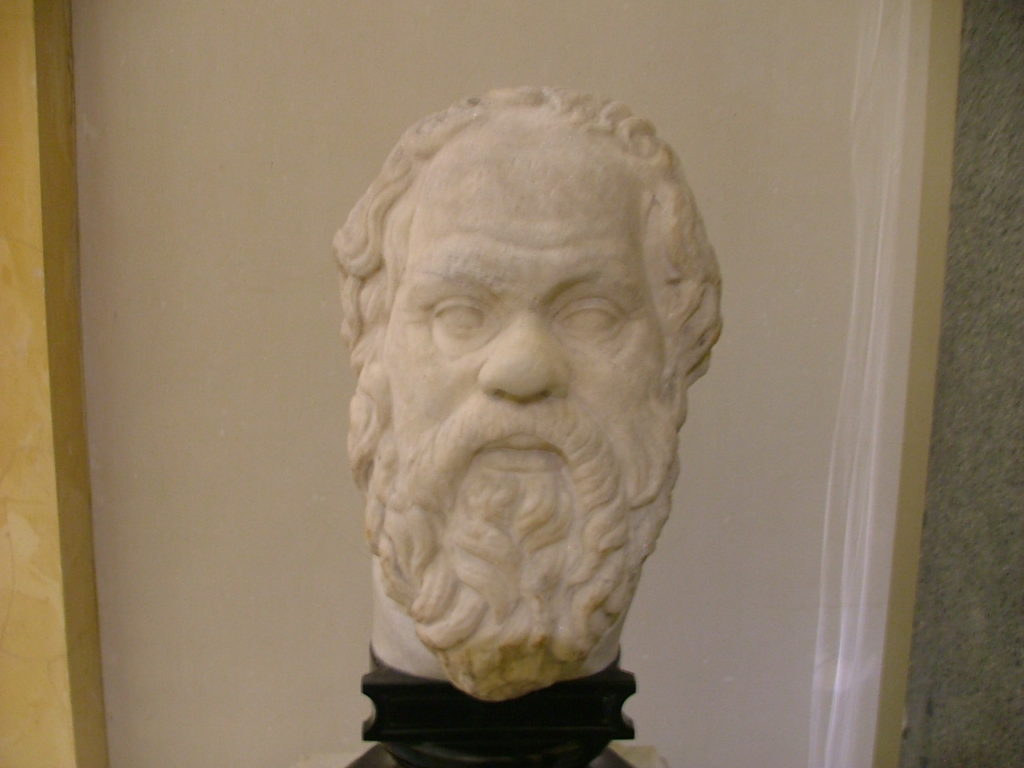

Tātad, skaistums izpaužas kārtībā, tādēļ viņš ir imanents pasaulei, jo pasaules uzbūves pamatprincips ir kārtība. Par to liecina vārda kovsmoß etimoloģija – vispirms tas ir “rotājums”, “tērps”, skaistums”, “kārtība” un tikai pēc tam “pasaule”. Tas nozīmē, ka visaugstākais mākslas darbs ir pats kosmoss, jo viņā vispilnīgāk realizējas kārtība un harmonija[3]. Skaistums ir mūžīgās pasaules mūžīgais pamatlikums, līdz ar to viņš pats ir dievišķs. No šī principa dabiski izriet, ka grieķu dievi ir skaistuma iemiesojums. Tātad, skaistums ir dievišķa parādība un dievu īpašība, kas cilvēku pasaulē ienāk kā dievu dāvana. Tādēļ grieķi nav mēģinājuši to teorētiski noformulēt. Pat Sokrāts, sarunā ar Aristipu, sekojot sofistu piemēram, atteicās no abstraktā skaistuma analīzes un noreducēja to līdz konkrētām utilitārām lietām, relativizējot un profanizējot pašu skaistuma jēdzienu kā tādu ( Xen. Memor., III, 8. ). Toties, izejot no tā, ka skaistumu veido harmonija, netrūka mēģinājumu izrēķināt, izskaitļot skaistumu, par pamatu liekot proporcijas un simetrijas principus. Pirmie to sāka darīt tieši mākslinieki. Nav nejauši, ka klasiskā grieķu kultūra ir sākusies tieši ar “ģeometrisko” mākslu ( att. 1. ), kas vispilnīgākā mērā atspoguļoja grieķu priekšstatus par sakārtotu pasauli, kurā valda harmonijas likums. Šis ģeometriskais pasaules modelis ir balstīts uz proporcijas un simetrijas likumiem, un tas liecina par to, ka jau VIII gs. p.m.ē. grieķu mākslinieki ir nonākuši pie domas, ka ar skaitļa un matemātiskā aprēķina palīdzību var aptvert pasauli un tajā esošas lietas, tas nozīmē, radīt skaistumu[4]. Vēlāk klasiskā māksla visās tās jomās tika balstīta uz šāda veida aprēķiniem, kas sasniedza savu kulmināciju Polikleita skulptūrās un viņa traktātā “Kanons”, kur viņš izklāstīja harmonijas matemātiskos principus. Paši grieķi uzskatīja Polikleita skulptūras par ideāla paraugiem un iesauca viņa Doriforu ( att. 2. ) par “kanonu”, jo šis tēls iemiesoja visu viņa mācību par proporcijām un simetriju ( Plin. Nat. Hist. XXXIV, 55 ). Daži pētnieki uzskata, ka Polikleits savā darbā ir izmantojis pitagoriešu mācību par skaitļiem[5]. Kā zināms, pitagorieši par visu lietu pamatu lika skaitli un ar skaitļu proporcijām “izmērīja” visu pasauli, atklājot tajā likumsakarības, kas pakļaujas matemātiskam aprēķinam. Viņi pasludināja skaitli par harmonijas dvēseli un līdz ar to radīja pirmo estētikas teoriju[6]. Pitagorieši arī izstrādāja pirmo mācību par mūzikas harmoniju.

Cilvēka skaistumu klasiskajā grieķu pasaulē noteica divi aspekti – ārējais un iekšējais skaistums. Abi šie aspekti vislielākajā mērā bija saistīti, jo par skaistu cilvēku sauca tikai to, kurš bija ārēji un iekšēji skaists. Tā radās skaista cilvēka koncepcija – kalokagaqiva, kur kaloßv apzīmē fizisko skaistumu, un ∆agaqovß – iekšējo. Pēc grieķu ieskata gan fiziskais, gan garīgais skaistums ir dievu dāvana cilvēkam, un cilvēks ir skaists par tik, par cik viņš ir līdzīgs dieviem. Skaistā cilvēkā atspoguļojas dievišķas kvalitātes – miers, iekšēja brīvība, harmonija. Bet dievi, kā jau teikts, iemiesoja sevī pasaules skaistumu, un tādā veidā visas lietas sakārtojās universālā harmonijā. Cilvēka fiziskais skaistums ir redzams ar acīm un ir pieejams analīzei, tādēļ mākslinieks to var pakļaut matemātiskam aprēķinam, kā to izdarīja Polikleits. Turpretī, dvēseles skaistums nav fiziski uztverams, tādēļ tas tika definēts ar morāles kategorijām. Pēc grieķu uzskatiem, morāles likumi pieder pasaules kārtībai, tos ir radījis Zevs, tādēļ tie ir mūžīgi un nemaināmi[7]. Skaists cilvēks savu rīcību samēro ar mūžīgajiem morāles likumiem, un izvēles situācijā ir gatavs atdot dzīvību, bet nepārkāpt šos likumus un nezaudēt godu. Viņš ir varonis, t.i., cilvēka ideāls. Šādus varoņus apdzied visa klasiskā grieķu māksla gan caur vizuāliem tēliem, gan caur traģēdiju varoņiem ( atcerēsimies kaut vai tikai Sofokla Neoptolēmu, Antigoni vai Ajaksu! ).

Grieķi ticēja, ka cilvēka iekšējais skaistums atspoguļojas viņa ārienē, tādēļ vispirms pievērsa uzmanību tieši ārējam izskatam, meklējot tajā tās pazīmes, kas raksturo cilvēka īsto dabu. Piemēram, Homēra Nauzikaja, kad viņa ieraudzīja kailu un netīru Odiseju, kurš nule kā bija izcietis smagu vētru uz jūras, nemaldīgi atpazina viņā dižciltīgu varoni un skaistu cilvēku, jo nekādi ārēji apstākļi nespēja noslēpt cilvēka iekšējo skaistumu, kas atspoguļojās viņa ārienē ( Od., VI, 135 – 247 ). Aplūkojot skaistu cilvēku, grieķi guva lielu estētisku baudījumu, tāpēc viņi godināja skaistus cilvēkus un rīkoja skaistuma konkursus. Skaistuma dievišķā daba viņus sajūsmināja tik lielā mērā, ka reizēm tas aizēnoja visu citu. Par to liecina Pausānija izbrīns, kad viņš Atēnu Akropolē ieraudzīja Kilona statuju ( Paus. I, 28. 1 ). VII gs. p.m.ē. Kilons mēģināja sagrābt Atēnās tirānisko varu, bet cieta neveiksmi. Pausānijs, kurš dzīvoja II gs. p. m. ē., pats deva šim faktam vienīgo pieņemamo izskaidrojumu – viņaprāt, atēnieši uzcēla Kilonam statuju viņa neparastā skaistuma dēļ. ( Paus. Turpat. ). Dīvaini ir tas, ka šī statuja nostāvēja tur tik ilgi un palika savā vietā pat demokrātijas laikā, jo demokrātija, kā zināms, principiāli ienīst visas vienvaldības formas. Tātad, cieņa pret skaistumu izrādījās pārāka pat par politisko ideoloģiju! Šis piemērs ir diezgan tipisks. Īpaši skaisti cilvēki izpelnījās tik lielu godu, kā neviens cits mirstīgais. Hērodots stāsta par kādu krotonieti Filipu, kurš sava skaistuma dēļ jau dzīves laikā saņēma īpašu reliģisko godu un kuram pēc nāves tika ierīkots kults kā varonim ( Hdt. V, 47 ).

Vispār, skaistums klasiskajā grieķu kultūrā bija universāla kategorija un universāls vērtību kritērijs, kas tika attiecināts uz visām lietām. Šķiet, ka tieši tāpēc grieķi centās padarīt visas lietas skaistas, piešķirot sadzīves priekšmetiem blakus utilitārai vērtībai arī estētisko vērtību. Tādēļ šie priekšmeti pārvērtās par mākslas darbiem, vienalga, vai tie bija parasti keramiskie trauki, bronzas katli vai bruņas. Arī cilvēku dzīve tika pakļauta skaistuma kritērijiem, un visas profesijas tika vērtētas izejot no tā, vai šis konkrētais nodarbošanās veids dara cilvēku skaistāku vai nē. Šajā ziņā grieķu kultūra rāda apbrīnojamu noturību cauri dažādiem laikmetiem. Piemēram, jau Homēra Odisejs jutās ārkārtīgi aizvainots, kad viens jauneklis nodevēja viņu par tirgotāju, jo tirgotāji rūpējas tikai par peļņu, un viņiem ir svešs krietnums, tātad viņi ir neglīti cilvēki[8]. Gandrīz četrsimts gadus vēlāk Ksenofonts savā “Ekonomikā”, runājot par dažādiem nodarbošanās veidiem, amatniecību raksturoja kā sliktu un apkaunojošu darbu, jo tas spiež cilvēku caurām dienām salīkušam sēdēt darbnīcā bez saules gaismas, un tas kaitē viņa ķermenim, turklāt, kad miesa paliek vārga, arī dvēsele kļūst vāja ( Xen. Memor., Oek. 4, 1 – 3; 6, 5 ). Turpretī, zemkopība pēc Ksenofonta domām, ir vislabākais darbs un dzīves veids, kas vien var būt, jo darbs ar zemi veido cilvēku fiziski izturīgu, stiprina un padara skaistu viņa ķermeni, kā arī audzina daudzus tikumus ( Turpat, 5, 1 – 17; 6, 6 – 10 ). Loģika šeit ir ļoti skaidra – labs ir tas darbs, kas dara cilvēku skaistu , savukārt slikts ir tas, kas dara pretējo.

Tātad, var secināt, ka skaistums ir bijis centrālā sengrieķu kultūras kategorija jeb tās dvēsele. Pateicoties tam, viņu dzīvē tik lielu lomu spēlēja māksla, jo tā atspoguļoja skaistumu visdažādākajos veidos. Tas nozīmē, ka par mākslas būtību un tās uzdevumu senie grieķi uzskatīja vienīgi skaistumu. Mākslas uzdevums bija nest pasaulē harmoniju un vairot skaistumu, un, izejot no tā, tika vērtēti visi mākslas darbi. Tātad, mākslas galvenā funkcija bija audzinoša. Katrs mākslas žanrs pildīja šo uzdevumu savā veidā – vizuālā māksla un arhitektūra – caur ideāliem tēliem, kas pauž harmoniju, literatūra – caur pamācošiem piemēriem, mūzika – caur nomierinošu un cēlu harmoniju, teātris – caur katarsi[9], ko pārdzīvo skatītājs, jūtot līdzi pozitīvajiem varoņiem uz skatuves. Pat vēsturnieki, kuri par sava darba uzdevumu uzskatīja informācijas saglabāšanu par pagātnes notikumiem ( Hdt., I, 1; Thuc., I, 20 – 22 ), centās ne tikai vienkārši atstāstīt faktus, bet atstāt nākamajām paaudzēm kaut ko pamācošu. Hērodots nenogurstoši pamāca lasītājus, ik uz soļa atgādinot tiem par likteņa taisnīgo varu un morāles likumiem, kas valda pasaulē; rezultātā viņa vēsture kļūst par audzinošu piemēru krājumu. Arī izcili racionālais un sausais Tukidīds nepārprotami liek saviem lasītājiem saprast, ka no vēstures ir jāmācās, jo tā mēdz atkārtoties ( Thuc., I, 22 ). Tāpat visi citi, kas rakstīja, vairāk vai mazāk darīja to audzināšanas nolūkos. Šī tradīcija bija tik fundamentāla, ka pat vēlākos laikos dzīvojušie grieķi turpināja pie tās pieturēties. Piemēram, Polībijs II gs. p.m.ē. noformulēja to šādos vārdos: “ Ja no vēstures izmestu to, kas var mums kaut ko iemācīt, tad tā pārvērstos par kaut ko nevajadzīgu un nekam nederīgu” ( Pol., XII, 25, 2 ). Apmēram divsimt gadu vēlāk Plutarhs maksimāli realizēja šo principu, padarot vēsturi par tikumu un krietnuma mācību grāmatu. Šie piemēri liecina par to, ka jebkura veida radošais darbs klasiskajā Grieķijā tā vai citādi bija veltīts audzināšanai.

Ļoti uzskatāmi klasiskie priekšstati par mākslas uzdevumiem ir atspoguļoti Aristofana komēdijā “Vardes”, kurā autors attēlo fantastisku strīdu pazemes valstībā starp Eshilu un Eiripīdu par viņu mākslas būtību. Strīda karstumā Aishils jautā Eiripīdam, par ko sabiedrība slavē dzejniekus un tas atbild:

“Tik par saprātu, protams, un padomu gudru! Tik

tāpēc mēs dzimtenē savā

Ļaudis labākus audzināt varam.”

( 1009f, A. Ģiezeņa tulk. )

Šajos vārdos ir skaidri pateikts, kāds ir mākslinieka uzdevums – “ļaudis labākus audzināt”. Tālāk Aishils pārmet Eiripīdam, ka viņš nav pildījis šo uzdevumu un ir strādājis pretējā virzienā, rādot savās lugās nevis pozitīvus piemērus, bet negatīvus, un attēlojot cilvēka dabas nejaukās puses. Aishils parāda, kādai jābūt mākslinieka nostājai pret šīm lietām:

“…Bet dzejniekam jāprot slēpt

cilvēces riebīgās čūlas,

Ne jau tūdaļ tās visas celt publikai priekšā un

drāmās likt aktieriem tēlot.

Kā mēdz skolotājs vadīt un audzināt zēnus, tā

jaunāko paaudzi – dzejnieks.

Visu cēlu un daiļu pauž dzejnieks!

( 1053 – 1056, A. Ģiezeņa tulk. )

Pats Aristofans stingri pieturējās pie šiem principiem, un vienā no savām pirmajām komēdijām atklāti pasludināja, ka arī komēdija pazīst patiesību, ka arī tā var darīt cilvēkus labākus, un, ka tas ir viņa paša galvenais uzdevums ( Aharn., 497 – 501; 626 – 664 ). Ir pietiekoši daudz liecību, kas pierāda, ka šāda mākslas izpratne nepiemita tikai Aristofanam, bet tas bija visas klasiskās grieķu kultūras viedoklis. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir atgadījums ar Friniha lugu “Milētas ieņemšana”, kas tika uzvesta 494. gadā p.m.ē. Atēnās. Šajā drāmā tika stāstīts par Milētas pilsētas bojāeju, kuru tajā pašā gadā triecienā ieņēma un pilnīgi izpostīja persiešu karaspēks. Šī drāma satrieca skatītājus, izsaucot tajos izmisumu un šoku. Tieši tādēļ šī luga tika aizliegta, bet tās autoram tika piespriests naudas sods. Šāda lēmuma motivācija ir acīmredzama – Friniha drāma izraisīja negatīvas emocijas bez pozitīva risinājuma, tā nerādīja cēlo un skaisto, neko neaudzināja, tātad tā neatbilda mākslas darba statusam un bija kaitīga.

Runājot par grieķu klasiskās mākslas būtību, mūsu uzmanības centrā dabiski nonāk audzināšana un izglītība. Visiem ir zināms fakts, ka no senās Hellādas Eiropa ir iemantojusi vispārējās izglītības ideju un vispusīgi attīstīta cilvēka ideālu. Tikpat labi ir zināms, ka grieķu vispārējās izglītības ( ’egkuvklioß paideiva ) uzdevums bija audzināt cilvēku, veidot viņu par vispusīgi attīstītu personību. Audzināšanas mērķis bija izveidot kalokagatijas ideālu, ārēji un iekšēji skaistu cilvēku. Skaists cilvēks ir vispusīgi attīstīts cilvēks, jo viņā tiek panākta fiziskā un garīgā elementu harmonija, bet harmonija, kā mēs jau redzējām, ir grieķu skaistuma pamatprincips. Tādēļ klasiskā izglītības programma kā obligātas iekļāva trīs disciplīnas – sportu ķermenim, mūziku dvēselei, un literatūru[10] prātam un dvēselei. Rezultātā tika veidots universāls cilvēks, cilvēks savā veselumā, kas var tikt galā ar ikvienu uzdevumu, kas ir iekšēji attīstīts un var realizēt savas spējas ikvienā jomā, kuru viņš ir apguvis. Tātad, cilvēks tika audzināts un izglītots kā cilvēks, nevis kā kāda konkrēta sociāla funkcija, un šajā faktā izpaužas patiesais sengrieķu kultūras humānisms[11]. Senie romieši to saprata un pārtulkoja grieķu vārdu paideiva ( izglītība ) kā humanitas[12]. Tādējādi, izglītība senajiem grieķiem nozīmēja audzināšanu, un tai tika piešķirta tik liela nozīme, ka pat persiešu uzbrukuma laikā, kad visi spējīgie atēniešu vīrieši devās karot, bet sievietes un bērni tika evakuēti, tika gādāts par to, lai svešumā bēgļu statusā esošie bērni turpinātu mācīties un netiktu pārtraukts audzināšanas process ( skat.: Plut. Them. X ).

Pielietojot tos pašus kritērijus modernās kultūras analīzē, jau no pirmā acu uzmetiena ir skaidrs, cik radikāli mēs atšķiramies no senajiem hellēņiem. Postmodernisma kultūra noraida visas universālijas un patiesības, atstājot vienīgo “patieso” dogmu par vienas absolūtas patiesības neesamību un visu viedokļu vienādu patiesumu. Iznāk gluži kā Orvelam – visas patiesības ir vienādi patiesas, bet viena ir patiesāka par citām. Šajā situācijā kultūrai nevar būt nedz pamatprincipu, nedz pamatkategoriju, nedz arī kaut kādu ideju, par audzināšanu nemaz nerunājot. Ja absolūtas patiesības nav, tad nav ko mācīt un audzināt. Vienīgais, kas tiek prasīts un audzināts, ir politiskais korektums, kura būtība ir tā pati dogma par universālu patiesību un vērtību neesamību. Tas veido radikālu kontrastu ar sengrieķu kultūru, kas izauga un balstījās tieši uz universālu patiesību atzīšanu un audzināšanu. No otras puses, ja mākslai nav vairs ko teikt un mācīt, tā zaudē saturu, un tad tai neatliek nekas cits, ka tikai eksperimentēt ar formu, ko mūsdienu mākslinieki arī dara. Tad par vienīgo mākslas kritēriju kļūst izpildījuma tehnika, oriģinalitāte un ekstravagance.

Postmodernisms noraida visu iepriekšējo kultūru un visas iepriekšējās vērtības[13]. Tādējādi tiek noraidīts gan klasiskais priekšstats par skaistumu, ko Eiropa mantoja no antīkās kultūras, gan skaistuma jēdziens kā tāds. Senajiem grieķiem skaistums bija universāla kategorija, kas balstījās universālās likumsakarībās. Turpretī šodien, kad visas universālijas ir likvidētas, skaistuma jēdziens tiek relativizēts un līdz ar to iznīcināts. Tādēļ klasiskais skaistums šodien nav modē un tiek atzīts par “banālu” un “primitīvu”. Tajā pat laikā, skaistuma estētiku aizvieto neglītuma estētika, kas harmonijas vietā pasniedz disharmoniju, miera vietā pauž nemieru vai pat agresiju. Modernā māksla cenšas mūs pārliecināt, ka mākslinieciska vērtība piemīt haosam, tehnokrātiskiem lūžņiem vai Koka – Kolas pudelei. Kā raksta Edvards Vīts, “Tā vietā, lai radītu mākslu, kas ir skaista un patīkama, daži mākslinieki eksperimentē ar mākslu, kas ir neglīta un tracinoša”[14]. Jāsecina, ka mūsdienu māksla, kas ir atteikusies no audzinošās funkcijas un skaistumu aizvietojusi ar neglītumu, ir zaudējusi to pamatu, uz kura ir radusies māksla kā tāda. Var teikt, ka šodien māksla noraida pati sevi.

Noslēgumā vēl daži vārdi par mūsdienu izglītību. Vai tā joprojām par savu mērķi uzskata harmoniska, vispusīgi attīstīta cilvēka izveidi? Droši var teikt, ka tā tas bija, kamēr pastāvēja klasiskā Eiropas izglītības sistēma, kas bija izveidota uz antīkās kultūras pamata un kuras mugurkaulu veidoja humanitārais priekšmetu cikls. No šīs sistēmas eiropieši atteicās XX gs. vidū, un tas nozīmē, ka tajā laikā tika mainīta izglītības koncepcija. Spriežot pēc izglītības satura, tās uzdevums vairs nav harmoniska cilvēka veidošana, bet gan vidusmēra sabiedrības loceklis. Mūsdienu izglītība vairs nenodarbojas ar audzināšanu, ( ja nav absolūtu vērtību, tad nav arī ko audzināt), tā dod tikai zināšanas un attīstīta iemaņas, kas ir vajadzīgas ierindas sabiedrības loceklim vai šauram speciālistam. Tādēļ skolā šodien tiek gatavots nevis cilvēks kā personība, bet cilvēks kā sociāla funkcija, instruments, kas ir piemērots dažādu uzdevumu veikšanai. Humānisma vietā ir stājies utilitārisms. Faktiski, cilvēks šodien ir pārvērties par naudas pelnīšanas / “taisīšanas” ierīci. Nauda ir kļuvusi par galveno, vai pat vienīgo sabiedrisko vērtību un kritēriju. Šādā situācijā cilvēks ir tikai skrūvīte milzīgā sociāli – ekonomiskā mehānismā un šādā kvalitātē viņš tiek gatavots[15]. Par to spilgti liecina humanitārā izglītības bloka marginalizācija un pagrimums, kas notiek ne tikai pie mums[16], bet arī visā modernajā pasaulē. Kā zināms, tieši humanitārās disciplīnas ir visvairāk nepieciešamas personības veidošanai ( ne velti uz tām balstījās klasiskā izglītība! ). Bet tieši tās šodien vairs nav vajadzīgas ! Šo kontrastu ar klasisko izglītību ir labi noformulējis franču izglītības vēstures pētnieks Marrū: “Klasiskā audzināšana tiecas izglītot cilvēku kā cilvēku, nevis kā elementu politiskā aparāta kalpošanā, un nevis kā biti stropā”[17]. Tātad, ja audzināšana kā princips ir atcelta, tad nav jābrīnās, ka arvien straujāk pieaug neaudzinātu, nekulturālu un neizglītotu, jeb vāji izglītotu cilvēku skaits. Var teikt, ka šodien notiek ne tikai izglītības, bet visas sabiedrības dehumanizācija. Acīmredzot, arī šajā laukā mūsu kultūra atrodas radikāli pretējās pozīcijās sengrieķu klasiskajai kultūrai.

Rezumējot visu teikto būtu jāatbild uz virsraksta jautājumu – vai mūsu kultūra ir spējīga veidot dialogu ar hellēņu kultūru, saprast to un no tās mācīties, vai arī antīkais mantojums mums ir tikai muzejs, uz kuru var aiziet, apskatīties, pabrīnīties un pasmīkņāt par toreizējiem jocīgajiem cilvēkiem? Pēc visa sacītā šis jautājums šķiet visai retorisks, jo negatīva atbilde, t.i., atbilde par labu muzejam, ir acīmredzama. Mūsdienu kultūra nespēj veidot šādu dialogu, jo visā savā būtībā, visos pamatrādītājos tā atrodas diametrāli pretējās pozīcijās nekā sengrieķu kultūra. Ja pagātne ir tikai “stils” vai labākā gadījumā, šodienas spogulis, tad ko no tās var mācīties? Ierindas modernajam cilvēkam pagātne saistās galvenokārt ar atpalicību un neattīstību. Postmodernisms negrib un nevar saprast pagātnes mantojumu, viņš pretendē uz pārākumu un ir pašpietiekams sevī. Būtībā, mūsu kultūra atšķiras no sengrieķu kultūras ar to pašu, ar ko masu kultūra atšķiras no kultūras, vai arī dekadence no klasikas. Turklāt, postmodernisms ne tikai nesaprot, bet arī apzināti noraida visas iepriekšējās kultūras tradīcijas. Tādēļ mūsdienu kultūrai nav pat nekādas vēlēšanās izprast citas, īpaši senās kultūras. Lai to varētu izdarīt, ir jāatsakās no mūsdienu ideoloģiskajiem šabloniem, augstprātības un “civilizētā” narcisisma, bet uz to ir spējīgi tikai reti entuziasti – speciālisti. Viņi savos speciālistu “kaktos” veido šādu dialogu ar pagātni, par ko mūsdienu kultūra kā tāda bieži vien pat nenojauš.

[1] Dž. E. Vīts. Postmodernie laiki. Tulk. I. Zarīte, Rīga, 1999, 104 lpp.

[2] Skat. piem.: Р. Гордезиани. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978, с. 38 слл., 102 слл.; Т. Кузнецова, Т. Миллер. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий. Москва, 1984, с. 29 слл.

[3] Sīkāk skat.: А. Лосев. История античной эстетики. Ранняя классика. Москва, 1994, с. 72 сл., 502 сл.

[4] Skat.: В. Полевой. Искусство Греции. Москва, 1984, с. 42; Ю. Колпинский. Великое наследие античной Эллады . Москва, 1988, 45 слл.

[5] А. Лосев. История античной эстетики… с. 286 сл.

[6] Turpat, lpp. 245 ut.

[7] Šādu priekšstatu par mūžīgo dievišķo likumu labi atspoguļo viens fragments no Sofokla:

“Nāk tas no augstajām debesīm;

Tas ēterā dzimis, tam Olimps ir tēvs

To radījis nav tikai

Mirstīgais sev;

Tam aizmirstam, atstātam nebūt nemūžam,

Jo mājo tur mūžīgi spēka pilns dievs.”

( Soph. Oid. Rex. 868 – 871 )

[8] Uzskatāmības pēc atļaušos nocitēt šeit šo vietu:

“Svešniek, pēc skata patiesi es līdzināt varētu tevi

Vīram, kam sacīkstes svešas – starp mirstīgiem ļaudīm daudz tādu.

Tiešām, tu esi tik tāds, kas braukdams ar daudzairu kuģiem,

Jūrniekus vada pa bangām, lai gūtu kā tirgotājs peļņu,

Tāds, kas tik preci grib pārdot un atkal to iepirkt no jauna,

Lielāku labumu gūstot. Tu sacīkstēs nejēga esi”.

Pavēris īgušu skatu tā daudzpratējs Odisejs teica:

“Svešniek, nav labi šie vārdi ! Tu nekautrīgs jauneklis esi!…”

( Od., VIII, 159 – 166 )

[9] Katarse ( gr. kavqarsiß ) – “šķīstīšanās”, “tīrīšanās”; šajā gadījumā ir domāta Aristoteļa ideja par dvēseles “šķīstīšanos” ar mākslas palīdzību.

[10] Literatūra grieķu izglītības programmā iekļāva sevī vairākus komponentus – sākumā gramatiku un dzeju, bet vēlāk arī filozofiju un retoriku.

[11] Skat.: А. – И. Марру. История воспитания в античности ( Греция ). Москва, 1998, с. 307слл, 313 слл.

[12] Turpat, lpp. 306.

[13] Skat.: Dž. E. Vīts. Postmodernie laiki, lpp. 43 utt.; 98 utt.

[14] Turpat, lpp. 101.

[15] Ļoti precīzi cilvēka stāvokli modernā pasaulē raksturo fantastiska, sarkastiski – ironiska Viktora Peļevina radītā Oranusa koncepcija – skat.: В. Пелевин. Generation “П”. Москва, 1999.

[16] Spilgts apliecinājums tam ir mūsu Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes bēdīgais stāvoklis.

[17] Skat.: А. И. Марру. История воспитания, с. 316 слл.