Harijs Tumans

Harijs Tumans

MIESISKUMS VAI GARĪGUMS?

KULTŪRU KONFLIKTS TERTULLIĀNA SPOGULĪ

Publicēts: Kentaurs XXI, 2007, Nr. 43. Lpp. 28 – 38.

Vispirms daži vārdi par pašu Tertulliānu. Diemžēl, par apoloģēta dzīvi mums ir pārsteidzoši maz datu, neskatoties uz to, ka viņa literārais mantojums ir visai liels un antīkā laikmeta kristiešiem viņa teksti bija labi pazīstami. Pat viņa dzīves dati mums nav zināmi un šodien tiek minēti diezgan plašā diapazonā: dzimšana – no 150. līdz 170. g., miršana – no 220. līdz 240. g[1]. Tātad, Kvints Septīmijs FlorentsTertulliāns piedzima Kartāgā, romiešu virsnieka ģimenē ( tēvs bija prokonsulārais centurions[2] ). Viņš ieguva labu retorisku un juridisku izglītību, kādu laiku dzīvoja Romā un, iespējams, darbojās tur kā profesionāls jurists ( Euseb. II, 2; Dig. XXIX, 1, 23; 2, 30 ). Šis pēdējais fakts dažkārt tiek apstrīdēts[3], taču droši var apgalvot, ka viņš labi pazina jurisprudenci. Katrā ziņā, viņa tekstos var gan sajust juridisko garu, gan atrast piemērus no tiesiskās prakses ( De cultu, II, 2, 4; skat.: skat. 8. atsauci latviskā tulkojumā ). Atgriežoties Romā, Tertulliāns kļuva par kristieti, apprecējās[4] un, iespējams, ieņēma arī presbitera amatu baznīcā[5]. Mūža pēdējā posmā viņš pievērsās montānistu[6] sektai, taču vēlāk to pameta un dibināja pats savu sektu, kuras paliekas ( tertullianistae ) saglabājās līdz pat Augustīna laikiem ( August. De hairesis, 86. ). Par Tertulliāna raksturu var spriest no viņa darbiem – tie rāda mums monolītu, ārkārtīgi spēcīgu un dedzīgu personību, cīnītāju visa sava mūža garumā.

Tertulliāna literārais mantojums ir ievērojams – līdz mūsu dienām ir saglabājies 31 traktāts, par kuru autentiskumu nav nekādu šaubu, bez tam vismaz 13 nozaudēti teksti, kuri ir pazīstami pēc nosaukumiem. Pēc būtības Tertulliāns ir polemists, un visos viņa darbos ir jūtams cīņas spars. Polemiskais gars noteica viņa rakstīšanas stilu, kas ir izteikti emocionāls un kaislīgs. No vienas puses šo stilu iespaidoja tādi klasiskie oratori un rakstnieki kā Cicerons, Seneka un citi[7], taču no otras puses, tas jūtami atšķīrās no klasiskajiem paraugiem – bija smags, “nepareizs” un dažviet pat grūti saprotams. Jau Laktancijs ir atzīmējis, ka Tertulliāna valoda ir smaga, ne pārāk smalka un pat “tumša” ( Lact. Divin. V, 1. ). Eduards Nordens, liels antīkās retorikas pazinējs, apgalvoja, un tam nevar nepiekrist, ka Tertulliāns ir vissmagākais autors latīņu literatūrā, kurš uzstāda lasītājam ārkārtīgi nežēlīgas prasības[8]. Tik tiešām, tulkot viņu ir neparasti grūti[9], taču, kad tulkotājam ir izdevies izurbties cauri “tumšajām” vietām un salikt tulkojumu kopā, viņš tiek apbalvots, iegūstot ļoti izteiksmīgu, gudru, asprātīgu, emocionāli piesātinātu un kaislīgu tekstu. Turklāt, nav iespējams ignorēt Tertulliāna nopelnus kristīgās latīņu valodas izveidē, kas tapa lielā mērā pateicoties viņa ieviestajiem loģiskajiem un semantiskajiem neoloģismiem[10]. Šajā ziņā viņš pamatoti tiek salīdzināts ar Ciceronu, kurš savā laikā izveidoja filozofijas latīņu valodu[11].

Tertulliāns dzīvoja laikmetā, kad kristietībai nācās izturēt lielu spiedienu un periodiskas vajāšanas no laicīgās / pagāniskās Romas impērijas puses. Ja fiziskus uzbrukumus kristieši pacieta nepretojoties, tad pret ideoloģiskajiem uzbrukumiem tie aktīvi aizstāvējās, atmaskojot apmelojumus, noraidot pārmetumus, skaidrojot savu mācību un apkarojot herēzes, kas toreiz auga kā sēnes pēc lietus. Šādos apstākļos pirmie kristīgie rakstnieki neizbēgami kļuva par apoloģētiem. Tertulliāns bija viens no viņiem, jo, kā jau teikts, viņam piemita cīnītāja daba. Vēl vairāk, viņš piešķīra apoloģētikai jaunu asumu – viņš bija pirmais, kurš ne tikai aizstāvēja savu ticību, bet pārgāja uzbrukumā, apsūdzot pašus apsūdzētājus. Atšķirībā no grieķu apoloģētiem, kuri galvenokārt pievērsās teorijas jautājumiem, Tertulliāns ar savu īsteni romisko pragmatismu nodarbojās ar pretinieku argumentu atspēkošanu juridiskā un praktiskā laukā. Šī apoloģētiskā līnija caurstrāvo visu viņa daiļradi, un tieši šī tēma padara viņa uzstāšanos dedzīgu, sarkastisku un kaislīgu. Ar apoloģētiku viņš nodarbojās gan speciālos sacerējumos ( “Apoloģētiks”, “Pagāniem”, “Skapulam” un citi, kur bieži vien pirmais vārds nosaukumā ir “pret” – “Pret valentiniāņiem” utt .), gan arī citos, pastorāla rakstura traktātos, pie kuriem var pieskaitīt arī darbu “Par sieviešu rotājumu”, kura fragmenti šeit tiek piedāvāti. Blakus apoloģētikai viņš pievērsās teoloģijai, kur viņa devums visvairāk izpaudās tādās nozarēs kā trinitātes ideja ( “Pret Prakseju”, “Pret Hermogēnu” un citi ) un kristoloģija ( “Par Kristus miesu”, “Par miesas augšāmcelšanos” un citi ). Tertulliāns nav atstājis vienotu sistemātisku mācību, dažas viņa idejas vēlāk tika atzītas par nekanoniskām, taču viņš deva nopietnu un radošu impulsu kristīgās domas attīstībai. Tomēr visspilgtāk viņa talants izpaudās apoloģētikā un garīgajā audzināšanā. Traktāts “Par sieviešu rotājumu” lieliski raksturo viņu tieši kā kristīgās dzīves skolotāju.

Viena no centrālajām tēmām, kas spilgti manifestējas gan sacerējumā “Par sieviešu rotājumu”, gan visā Tertulliāna daiļradē, ir vecās un jaunās pasaules konflikts. Veco pasauli viņa darbos iemieso Romas impērija, jauno – kristietība. Tertulliāns ir labi pazīstams kā vecās kultūras skarbs kritiķis un noliedzējs. Ir slaveni vairāki viņa dedzīgi izteicieni par šo tēmu: “Kas ir kopīgs starp filozofu un kristieti? starp Grieķijas skolnieku un Debesu skolnieku? starp patiesības meklētāju un mūžīgās dzīves meklētāju?” ( Apol., 46 ). Vai arī: “Ko Atēnas – Jeruzalemei? Ko Akadēmija – Baznīcai?” ( Praescr., 7. ). Tajā pat laikā Tertulliāns, pateicoties savai izglītībai, pats bija piesūcies ar antīko kultūru – viņš perfekti zināja antīko filozofiju, literatūru un reliģiju. Pētnieki jau sen ir atklājuši lielu stoicisma filozofijas iespaidu viņa daiļradē[12], kā arī saskaitījuši viņa darbos daudzas tiešas un netiešas atsauces uz antīkajiem autoriem[13]. Tas nozīmē, ka antīkās kultūras noraidījums viņa darbos bija ne tikai apzināts un reflektēts, bet tā bija arī izciesta pozīcija, kuras dēļ, ļoti iespējams, viņam kādreiz nācās pārvarēt pašam sevi. Taču tad, kad viņš nostājās uz šīs noraidošās pozīcijas, viņš kļuva par skarbu un nežēlīgu kritiķi. Tajā pat laikā šis kultūru konflikts, kuru Tertulliāns apzināti saasina, ir ne tikai sadursme starp divām atšķirīgām kultūrām, bet tam ir vēl viena dimensija, kas ļauj raksturot to kā antīkā tradicionālisma un modernisma konfliktu.

Kā zināms, laikā, kad teoloģiskā doktrīna vēl tikai veidojās, kristietības smaguma centrs atradās ētikas plāksnē, jo ētika veidoja tos jaunos dzīves pamatus, kuriem bija jānodrošina ticīgo dzīve atbilstoši jaunajai soterioloģijai. Jaunie ētiskie principi uzstādīja ļoti augstas prasības tikumības jomā, taču savā būtībā tas nebija nekas jauns. Jauns bija kristīgais saturs, bet morāles vērtības bija sen pazīstamas. Tas ir labi redzams Tertulliāna darbos – viņa propagandētais kristīgās dzīves tikumiskais ideāls savos pamatos sakrīt ne tikai ar stoicisma filozofiju, bet arī ar klasiskajiem antīkās ētikas ideāliem. Pašlaik nav laiks un vieta, lai runātu par visu Tertulliāna ētisko sistēmu, bet priekšstatu par to mēs varam gūt no tā sievietes ideāla, kas ir iezīmēts dotajā sacerējumā. Tā kā sievietes tēma ir viena no centrālajām katrā ētiskā sistēmā, tajā neizbēgami atspoguļojas galvenās kultūras vērtības.

Tertulliāna sievietes ideāls ir dievbijīga, krietna sieviete, kuras skaistums vispirms ir viņas tikumība un tikai pēc tam ārējais izskats, kura ģērbjas un uzvedas pēc iespējas neuzkrītošāk un apzinīgi pilda sievas un namamātes pienākumus. Tertulliāns iesaka viņai būt paklausīgai vīram, nodarboties ar vilnas aušanu un uzturēties mājās ( De cultu, II, 13, 7 ). Kā zināms, klasiskais antīkās sievietes ideāls ir tieši tāds pats! Jau grieķu traģēdijā mēs atrodam norādes uz to, ka sievietes īstais rotājums ir viņas tikumība ( Eirip. Androm., 205 – 209; Eirip. Oid., fr. 909 ). Taču vislabāk šo sievietes ideālu ir aprakstījis Ksenofonts savā “Mājsaimniecībā”. Šajā darbā viņš attēlo ideālu sievu, kura ir paklausīga, krietna un tikumīga, viņa ir čakla mājsaimniece, kura lielākoties uzturas mājās, pārvalda visu tās dzīvi, nodarbojas ar aušanu un citiem darbiem ( Xen. Oec., 7, 32 – 41; 10, 10 – 12 ). Vēl vairāk: Ksenofonts nosoda sievas mēģinājumu izskaistināt savu ārieni ar kosmētikas un augstpapēžu kurpju palīdzību. Kad viņas ideālais vīrs ieraudzīja savu ideālo sievu tādā veidā izpušķotu, viņš viņu maigi norāja un pamācīja, ka nevēlas, lai sieva censtos viņu apmānīt ar šiem ārējiem līdzekļiem, jo īstenais skaistums ir viņas dabiskais ķermenis, ko dara skaistu veselīgs darbs, nevis mākslīgi izskaistinājumi (Xen. Oec., 10, 1 – 13 ). Tāpat kā Tertulliāns, kas uzskata krāsotus sievietes matus par sasmērētiem ( De cultu, II, 6, 1 ), tā arī Ksenofonts kosmētikas lietošanu sauca par “sasmērēšanos” ( Xen. Ibid., 10, 5 ). Tas nozīmē, ka abi autori skaistumu saskata dabiskumā, tikai Ksenofonts šo dabiskumu piedēvē pašai dabai, bet Tertulliāns – Dievam ( “Kas mums piemīt no dzimšanas, tas ir Dieva darbs. Tas, kas tiek pievienots klāt, ir velna darbs” – De cultu, II, 5, 4 ). Tātad tas, ko vēlas Ksenofonts no savas ideālās sievas, principā ir tas pats, ko vēlas Tertulliāns no labas kristietes. Atšķirība ir tā, ka Ksenofonts par dabiskā skaistuma kopšanas līdzekli uzskata pirmkārt veselīgu darbu, bet Tertulliāns – tikumību, pirmais akcentē ārējo, otrs – iekšējo faktoru. Tertulliānam tas liekas tik būtiski, ka savu sacerējumu viņš noslēdz ar aicinājumu sievietēm būt dabiski skaistām – ar savu tikumību.

No minētajiem piemēriem mēs redzam, ka abi ideāli savā būtībā saskan. Līdz ar to rodas jautājums par minēto kultūru konflikta cēloņiem un būtību – ja ētiskie ideāli sakrīt, tad kāpēc ir konflikts? Kādēļ tik asa Romas kritika no Tertulliāna puses? Pētnieki jau sen mēģina izprast viņa Romai naidīgo patosu, taču meklējot atbildes tikai šaurā sociāli – ekonomiskā reālitātē, ir spiesti izdomāt un “pievilkt aiz matiem” dažādus mākslīgus izskaidrojumus, piemēram, Tertulliānam tiek piedēvēts “pūniešu nacionālisms” un pat separātisks noskaņojums[14]. Tomēr, to nevar pierādīt no Tertulliāna tekstiem, to var tikai “piedomāt klāt”, nemaz jau nerunājot par to, ka tā laika Kartāgā nebija iespējams nekāds nacionālais separātisms jau tādēļ vien, ka to apdzīvoja nevis kādreizējā vietējā pūniešu tauta, kuru romieši likvidēja trešā pūniešu kara rezultātā, bet gan tipiska tā laika kosmopolītiska publika – romieši, grieķi un daudzu citu tautu pārstāvji, tai skaitā vietējie. Tātad, izskaidrojums ir jāmeklē nevis šauros sociāli-ekonomiskos / politiskos faktos un apstākļos, bet kultūras dzīvē un tās izpratnē. Tādā gadījumā izrādās, ka izskaidrojums ir ļoti vienkāršs – tā romiešu un grieķu kultūra, kuru pazina un pret kuru vērsās apoloģēts, nebija vairs tā kultūra, kas kādreiz.

Visas kultūras aug, attīstās un noveco, un senā Grieķija un Roma nav izņēmums. Savā attīstībā senie grieķi un romieši nogāja garu ceļu no vienkāršas, patriarhālas, tradicionālas sabiedrības ar stingru morāli un ētiku, līdz modernā tipa urbanizētai sabiedrībai, kurā ir izjukuši vecie dzīves pamati, sākot no reliģiskajiem līdz ekonomiskajiem, un indivīds ir emancipēts no tradīcijas un citiem indivīdiem ( t.i. tas, ko šodien dēvē par mūsdienu sabiedrības “atomizāciju”, jeb situāciju, kad indivīds savā principiālajā vientulībā daudzmiljonu pilsētā pārvēršas par atsevišķu un atsvešinātu “atomu” ), kur visas vērtības ir devalvētas un par galveno dzīves mērķi un jēgu ir kļuvusi nauda un bauda, kam automātiski seko strauja demoralizācija un tikumu sabrukums. Dabiski, ka no veselas, tradicionāla tipa kultūras viedokļa šāds, jebkuras “modernas” kultūras stāvoklis vienmēr tika un tiek uztverts kā degradācija. Tas padara saprotamu Tertulliāna kritisko patosu – viņš pārstāv jaunu un veselīgu kultūru, pret kuru toreiz vērsās veca un jau sapuvusi, viscaur degradēta antīkā civilizācija, kuras spožākie laiki bija jau senā pagātnē un kas acīmredzami iegāja savā norieta stadijā. Tas nozīmē, ka tā laika kristietības un Romas konflikts ir ne tikai reliģiju un ideoloģiju konflikts, bet principiāli un stadiāli atšķirīgu kultūru konflikts, kurā viena ir veca, nogurusi, morāli degradēta un arvien vājāk kļūstoša kultūra, bet otra – jauna, vesela un stipra. Līdz ar to vienas sakāve un otras uzvara ir dabiska vēstures likumsakarība, kas padara nevajadzīgus daudzus un sarežģītus prātojumus par Romas bojāejas cēloņiem. Visi dekadentiskie un destruktīvie procesi vēlajā Romas impērijā bija tikai iekšējas krīzes, kultūras novecošanās un degradācijas sekas, nevis cēloņi. Tādēļ Tertulliāna Romas ne/tikumu kritika tipoloģiski ir līdzīga tai kritikai, kuru pret mūsdienu lietu kārtību pa retam vērš daži tradicionāli noskaņoti prāti, vienalga, vai viņi pārstāv kristīgo, musulmanisko, vai kādu citu tradīciju. Protams, ar piebildi, ka pāri visam Tertulliānam bija viņa pārstāvētā reliģiskā ideja un tās aizstāvēšana.

Iespējams, ka pats Tertulliāns labi apzinājās to fundamentālo pamatu, kas vieno viņa sludināto ētiku ar veco antīkās pasaules ētiku. Par to liecina sekojošie viņa vārdi: “Es uzrunāšu jūs arī tā, it kā jūs būtu pagānietes, un runājot uz jums, došu pamācību, kas ir derīga gan pagāniem, gan vispār visiem…” ( De cultu, II, 4, 1 ). Tālāk viņš runā par to, ka sievai ir jācenšas patikt tikai savam vīram, nevis svešiem vīriešiem. Tātad, tikumība ir tas universālais pamats, kas kopīgs gan pagāniem, gan kristiešiem. Taču tūlīt pēc šīs kopības konstatācijas Tertulliāns uzsver pretējo: “Ikviens vīrs ( gan pagāns, gan kristietis – autora komentārs. ) prasa no sievas tikumību un šķīstību, taču ticīgs vīrs neprasa ķermeņa skaistumu, jo mēs neesam pārņemti no tām lietām, kuras pagāni uzskata par labām…” ( Ibid., II, 4, 2). Šeit viņš atklāj to principiālo pasaules redzējumu atšķirību, kas jau nupat tika atzīmēta: antīkā kultūra uzmanības centrā lika skaistumu, t.i., ārējo formu, bet kristīgā kultūra – iekšējo saturu, t.i. garīgumu un tikumību. Osvalds Špenglers savā slavenajā “Vakareiropas bojāejā” pirmais noformulēja šo antīkās kultūras specifiku, apgalvodams, ka tās valoda ir plastika, un tās būtība ir ķermeniskums un forma, t.i., viss ārējais[15]. Pēc viņa domām antīkās kultūras dvēseli raksturo ķermenis, jo tā visu uztvēra ķermeniski, redzēja pasauli kā ķermeņu summu un nepazina perspektīvas likumu un telpiskumu nedz mākslā, nedz zinātnē[16]. Špenglers saskatīja ķermeniskumu visās antīkās kultūras jomās, no fizikas līdz teātrim, un tādā veidā izdarīja ļoti dziļus un precīzus novērojumus.

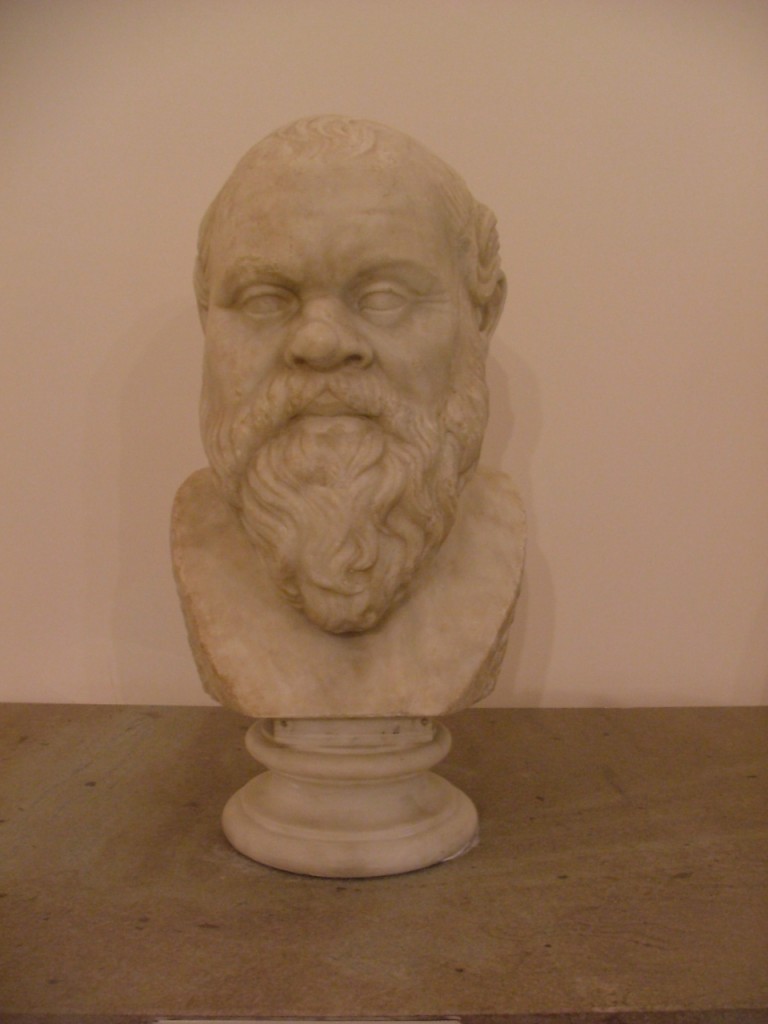

Šis fenomens principā norāda uz to nozīmi, kādu antīkajā kultūrā spēlēja vizuālā uztvere. Tik tiešām, antīkajā pasaulē mēs neatradīsim nevienu dzīves sfēru, kas nebūtu saistīta ar principiālu vizualitāti . Šādai vizuālai uztverei bija pakļauta pat abstraktā domāšana un loģika. Uz to norāda jau vārds theōria, kurš, kā zināms, ir atvasināts no vārda “redzēt”, “skatīties” ( theaomai ) un apzīmēja vispirms skatīšanas procesu un tikai pēc tam – abstrakto teoriju mums pierastajā nozīmē[17]. Tas atbilst grieķu domāšanas paradigmai, jo viņu filozofi, kā jau daudzkārt tika atzīmēts, ar savu prātu “aplūkoja” pasauli, atšķirībā no modernās zinātnes, kas to aprēķina un “izskaitļo”[18]. Špengleram ir taisnība – grieķi pasauli “aplūkoja” un apbrīnoja kā ideālu “ķermeni”, nevis centās to iekarot un pakļaut, kā to dara mūsu zinātne[19]. Pateicoties šai mentālajai īpatnībai, antīkās pilsētas tika piepildītas ar mākslas darbiem, literatūrā un filozofijā ienāca vizuālie tēli un apraksti, un pati sadzīve pildījās ar priekšmetiem, kuru izsmalcinātās formas padarīja tos par īstiem mākslas darbiem mūsdienu izpratnē. Ir labi zināms un daudzkārt aprakstīts, ka šo parādību pamatā ir neizsīkstoša tā laika cilvēku tieksme pēc skaistuma, tā skaistuma, kas ir visur un vienmēr[20]. Taču šeit ir svarīgi atzīmēt un pasvītrot, ka skaistums tika saprasts un uztverts tikai vizuāli, caur redzamiem tēliem. Ar to ir saistīta vēl viena mentālā īpatnība, kuru mēs neatrodam nekur citur senajā pasaulē un kas mums tagad ir principiāli svarīga: augstākais skaistums un tā kvintesence antīkajā kultūrā bija pats cilvēks un viņa ķermenis. Protams, tas izveidojās pastarpināti, jo skaistuma un visa pārējā etalons bija dievi, bet tā kā dievus iztēlojās kā ideālus cilvēkus, tad skaisti cilvēki kaut kādā veidā kļuva dievišķoti, jo viņos atklājās dievišķais skaistums. Tādēļ Homērs savus skaistos varoņus sauca par “dieviem līdzīgiem” ( Il., III, 16, 30; IV, 212; IX, 623 utt ), tādēļ skaists cilvēka ķermenis kļuva par absolūta skaistuma iemiesojumu un par galveno antīkās mākslas tēmu.

Skaists cilvēka ķermenis bija gan kosmiskā līdzsvara, gan dievišķā skaistuma, gan cilvēciskā ideāla iemiesojums. Tādējādi, veidojot marmorā cilvēka ķermeni, antīkie mākslinieki attēloja savas kultūras būtiskākās vērtības – harmoniju, mieru, brīvību un pašpietiekamību. Harmonisks, brīvs un pašpietiekams cilvēks ir līdzīgs tādam pašam, pie tam mūžīgam dievam. Šo cilvēka dievišķo stāvokli atklāj viņa ķermenis un tieši tādēļ tas visvairāk tika attēlots antīkajā skulptūrā, kurā mēs vienmēr redzam cilvēku, vienalga, vai tas ir dievišķots cilvēks vai cilvēciskots dievs[21]. Tātad, vizuāli uztverams cilvēka ķermenis saturēja sevī antīkās kultūras absolūtās vērtības un kvalitātes. Tādēļ senajā Grieķijā tika rīkoti vīriešu un sieviešu ( daudz retāk! ) skaistuma konkursi ( ne komerciāli, bet reliģiski! ) un īpaši skaisti cilvēki saņēma īpašu pagodinājumu, līdz pat reliģiskai pielūgsmei pēc nāves ( skat.: Hdt. V, 47 ). Fiziskā skaistuma nozīme senajiem grieķiem bija tik liela, ka aplenktās Trojas vecie “padoma vīri”, ieraugot skaisto Helēnu, izteica savu apbrīnu un attaisnoja karu, kas izcēlās viņas dēļ, jo “mūžīgām dievēm skaistumā līdzinās viņa!” ( Il., III, 154 – 158 ). Nevienā citā kultūrā mēs neatradīsim tāda tipa loģiku![22]. Starp citu, runājot par sievietes krietnumu, Homērs pirmajā vietā liek tieši fizisko skaistumu un tikai pēc tam tikumību un čaklumu ( Il., I, 115 ). Gan vērtības, gan šo vispārējo tieksmi uz vizualitāti un vizuālo pasaules uztveri romieši mantoja no grieķiem, un tādā veidā tas kļuva par visas antīkās kultūras raksturīpašību[23].

Šādu ļoti būtisku antīkās kultūras arhetipisku uzstādījumu noraidīja Tertulliāns un viņa personā – visa kristietība kopumā. Tā vietā jaunā kultūra lika diametrāli pretēju pasaules redzējumu, kas pārcēla uzmanību no materiālās pasaules uz garīgo, no ārējā – uz iekšējo, no formas – uz saturu. Šis pasaules redzējums dematerializēja skaistumu, jo fizisko, vizuāli uztverama skaistuma izpratni aizvietoja ar garīgo. Par skaistuma avotu kļuva transcedentais Dievs, gaismas un visa labā avots. Absolūtais skaistums tagad ir identisks absolūtajam Dievam, tādēļ vairs nav pieejams cilvēkiem visā savā pilnībā. Toties skaistums ir pieejams citā veidā – caur Dieva radību un dievišķā spēka manifestācijām, no kurām svarīgākās ir pats Dievs Kristus personā un viņa Māte. Tādēļ Kristus un Dievmātes attēli, caur kuriem pasaulei atklājas patiesais skaistums, kļuva par jaunās kristīgās mākslas galvenajiem objektiem. Kā zināms, šī māksla attēloja ne fizisko, bet garīgo pasauli, tādēļ ikonu glezniecība pārkāpa fiziskos un optiskos principus, aizvietoja tiešo perspektīvu ar apgriezto utt., lai caur materiāliem fiziskās pasaules simboliem atklātu garīgo pasauli un tās skaistumu. Ja antīkais mākslinieks vēlējās pēc iespējas pilnīgāk attēlot fizisko dabu, tad kristīgais mākslinieks centās to pārvarēt un attēlot to garīgo, kas stāv aiz un pāri fiziskām formām. Tādēļ klasisko ikonu tēli ir maksimāli dematerializēti un apgaroti – viņu funkcija ir kalpot par logu un saikni starp fizisko un garīgo pasauli. Šī skaistuma uztvere izriet no metafizikas un kalpo tai, tā nobīda malā vai pat noraida materiālo dēļ garīgā, laicīgo dēļ sakrālā, ārējo dēļ iekšējā.

Jaunajam pasaules uzskatam rodas atbilstoša jauna antropoloģija, kas cilvēka būtību un dzīves jēgu pasludina viņa garīgajā dimensijā un metafiziskajā misijā. Pateicoties cilvēka garīgajai būtībai viņā var atklāties transcedentais dievišķais skaistums, kura mājoklis ir dvēsele, kas tiek interpretēta kā dievišķā gara dzirksts cilvēkā. Tas ir tas iekšējais skaistums, par kuru runā Tertulliāns. Viņš ir principiāli citāds, jo izpaužas nevis fiziski, ķermeniskā veidā, bet garīgi – cilvēka iekšējā dzīvē, un ir uztverams galvenokārt caur ārējo rīcību, nevis caur ārējo izskatu. Tātad, patiesais cilvēka skaistums ir viņa dvēselē, un to veido dievbijība, tikumība, krietnums. Ja agrāk antīkā pasaule ticēja, ka cilvēka iekšējā kvalitāte izpaužas viņa ārienē un fiziskais skaistums ir iekšējā skaistuma atspoguļojums, tad kristīgajā pasaulē šī sakarība zaudēja savu absolūto raksturu, jo tagad izšķirošs ir iekšējais dvēseles stāvoklis. Gars tagad ir pārāks par matēriju, kas zaudē savu nozīmīgumu. Tādēļ Tertulliāns aicina kopt šo patieso, iekšējo dvēseles skaistumu ārējā skaistuma vietā. Šādā veidā viņa vārdos izpaudās jau kopš Platona laikiem par klasisku kļuvusi dihotomija starp dvēseli un miesu. Oficiālā kristietība nekad nav uzskatījusi miesu par ļaunu, atzīstot to par Dieva radītu, taču vienmēr tika atgādināts, ka caur miesu uz cilvēku darbojas kārdinājumi, kas pakļauj pazušanas briesmām viņa nemirstīgo dvēseli. Šis motīvs ļoti spilgti skan Tertulliāna darbā, kad viņš atgādina sievietēm par to kārdinošo un pazudinošo spēku, kas piemīt viņu fiziskajam skaistumam attiecībā uz vīriešiem. Kristīgais ideāls šajā ziņā ir gara kontrole un vara pār miesu ( evaņģēlisks princips: “gars ir stiprs, bet miesa vāja” ) un tieši uz to Tertulliāns aicina kristīgās sievietes. Interesanti, ka šajā punktā viņa personīgais un kristietības kopējais uzstādījums sakrīt ar seno stojas ideālu… Un protams, šajā pasaules ainā nav vietas ķermeniskumam, miesas dievišķošanai un attēlošanai mākslā, jo miesa un tās izraisītās bīstamās kaislības ir jāsavalda un jāpakļauj gara kontrolei – no tā ir atkarīga pestīšana.

Tā tas izskatās teorijā, bet praksē tas viss reducējas uz tiem jautājumiem, uz kuriem Tertulliāns atbildēja savos darbos un konkrēti, šajā. Galvenais jautājums, kas izsaka traktāta būtību, ir jautājums par to, kā kristiešiem dzīvot pasaulē. Tajā pasaulē, kur valda pretējas vērtības un pretējs dzīves veids, pasaulē, kas ir naidīga ticīgajiem. Sekot pasaulei, vai savai ticības patiesībai? Kam kalpot – garam vai matērijai? Rūpēties par ko – par dvēseli vai par miesu? Šajā ziņā var teikt, ka toreizējā situācija ir ļoti moderna – gan tādēļ, ka mūsu šodienas civilizācija arvien vairāk atgādina vēlo Romu, gan tādēļ, ka tā laika kristiešu stāvoklis savā būtībā ir identisks mūsdienu kristiešu stāvoklim, respektīvi, tiem no viņiem, kas šodien nopietni attiecas pret savas ticības pamatiem, divu pasauļu antagonismu[24] un pestīšanas ideju, kas saprot, ka pestīšana nenotiek automātiski, bet prasa zināmu piepūli. Viņi, tāpat kā Tertulliāna laika kristieši, dzīvo nedraudzīgas un pat naidīgas pasaules aplenkumā un ir pakļauti milzīgam kārdinājumam sekot tai un pieņemt tās normas, stilu un vērtības. Tas nozīmē, ka viņiem Tertulliāna vārdi šodien skan tikpat aktuāli kā toreiz. Vismaz tā tam vajadzētu būt, jo problēmas ir tās pašas… Pat skatoties no malas ar neapbruņoti aci var redzēt cik mūsdienīgs ir apoloģēta aicinājums sievietēm būt pieticīgām apģērbā un nelīdzināties ielasmeitām “…kuras tagad šī laika samaitātība, kas katru dienu pieaug, ir novienādojusi ar cienījamām dāmām jau tiktāl, ka viņas var sajaukt un neatšķirt vienu no otras” ( De cultu, XII, 1. ). Gan šodien, gan toreiz sievietēm, un īpaši jau kristīgām sievietēm, ir jāstāv izvēles priekšā – sekot tikumībai ( baušļiem), vai “laikmeta garam”. Vārdu sakot, šeit mēs redzam, kā dzīvē izpaužas tas pats senais, kristietības noformulētais pretnostatījums starp Dieva valstību un šo pasauli, starp Civitas Dei un Civitas Terrena… Un atkal tas pats jautājums: kam sekot – Dievam vai Mamonam, garam vai pasaulei?

Acīmredzot, laikmeta gars un kultūras paradigma visspilgtāk ir redzami tieši sievietē, viņas izskatā un uzvedībā, kas arī piešķir Tertulliāna tekstam degsmi, asumu un kaismi. Ir redzams, ka toreiz fundamentālākais un aktuālākais jautājums par miesas vai gara prioritāti tiek risināts tieši šeit – cīņā par sievietes ārējo izskatu. Šeit varētu piebilst, ka sievietes tēls principā ir kā savdabīgs lakmusa papīrītis, kas uzrāda sabiedrības vērtības un kultūras stāvokli. Piemēram, šodien pēc austrumu sieviešu ārējā izskata mēs varam diezgan precīzi spriest par to, cik šī sabiedrība ir konservatīva un ciktāl tā ir modernizējusies vai vesternizējusies. Tādēļ labi var saprast, kāpēc Tertulliāns tik neatlaidīgi un uzbāzīgi pieprasa no kristietēm mainīt savu attieksmi pret ārējo izskatu un pieskaņot to kristīgai mācībai. Viņš strikti nodala divas pasaules – Dieva pasauli un šo, laicīgo pasauli un pieprasa no ticīgajiem ievērot robežu starp abām nesamierināmām valstībām. Tāpēc viņš dedzīgi polemizē tieši ar tām sievietēm, kuras grib būt kristietes un pasaules dāmas vienlaicīgi, kuras cenšas būt ticīgas, tajā pat laikā saglabājot pasaulīgu sieviešu ārieni, tādējādi mēģinot savienot sevī divas nesavienojamas lietas. Tādā veidā apoloģēts praksē risina mūžseno filozofisko jautājumu par formu un saturu. Kādreiz Aristotelis jau veltīja šai tēmai daudzus gudrus vārdus, bet Tertulliāns kā īsts romietis turas tālu prom no teoretizēšanas, varbūt pat nezin un negrib zināt, ko par to ir teikuši kādreizējie filozofi, – viņš risina šo jautājumu konkrēti un praktiski. Ar savu nostāju viņš apgalvo un pierāda, ka nevar un nedrīkst būt pretrunas starp formu un saturu, ka neatbilstoša forma neizbēgami maina saturu un otrādi, ka jauns saturs rada arī jaunu formu. Tas ļauj saprast, kādēļ Tertulliāns uzstāj, ka kristīgai sievietei ir jāpakārto sava āriene kristīgam saturam, pamatoti uzsverot, ka cita tipa āriene atspoguļo arī citu saturu. Acīmredzot, viņš nesaprastu arī to, kā operā var spēlēt Bizē mūziku un dziedātāji staigāt pa skatuvi saplēstos šineļos un gumijas zābakos…

Tātad, Tertulliāna traktāts “par sieviešu rotājumu” iezīmē mentālas revolūcijas un divu dažādu kultūru konflikta fiksāciju. Tajā mēs redzam vecās un jaunās pasaules sadursmi, divu pasaules uzskatu konfrontāciju un pārliecināmies par to, ka kultūras paradigmas nomaiņa notika grūti un sāpīgi. Mēs uzzinām, ka par cīņas lauku kļuva ne tikai cilvēka dvēsele, bet arī ķermenis. Šajā ķermenī toreiz izšķīrās cīņa starp miesiskumu un garīgumu, starp Dieva valstību un pasaules valstību…

[1] Skat. Piemēram: Harnak A. Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. Teil II. Die Chronologie. 2. Bd., 2. Aufl., Leipzig, 1958. S. 294; Albrecht M. Geschichte der römischen Literatur. Bern, 1992, 2. Bd. S. 1211.

[2] Dažreiz šis fakts tiek apstrīdēts: Barnes T. Tertullian. A historical and literary Study. Oxford, 1985. P. 13sq, 324.

[3] Skat.: Barnes T. Op. Cit. P. 22 – 28; 325; Par to, ka Tertulliāns bija jurists : Harnak A. Op. Cit. S. 293 A. 1.

[4] Par to viņš pats pasaka savā traktātā “Sievai” ( Ad uxorem, I, 1 ).

[5] Šis fakts arī tiek apstrīdēts: Столяров А. Тертуллиан. Эпоха. Жизнь, учение // Тертуллиан. Избранные сочинения. Под ред. А. Столярова. Москва, 1994. С. 14.

[6] Šo sektu dibināja kāds Montans no Frīgijas ( Mazāzija ). Blakus viņam ir zināmas vēl divas pareģes – Priskilla un Maksimilla. Mācības būtība tika pasludināta pareģojumos, kas tika saņemti ekstātiskā stāvoklī. Sektā valdīja askētisks un eshatoloģisks noskaņojums, kā arī sīka ikdienas dzīves reglamentācija. Tas noteikti imponēja Tertulliānam, kurš pats bija dedzīgs askēzes piekritējs.

[7] Skat.: Fredouille J. – C. Tertullien en la conversion de la culture antique. Paris, 1972. P. 37, 170.

[8] Norden E. Die antike Kunstprosa vom VI Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. 2. Bd., Leipzig, 1918. S. 606.

[9] Kā ļoti tēlaini un precīzi atzīmējis Ammāns, Tertulliāns samin valodu kā ienaidnieku, rada pārspīlējumus ar samākslotiem paņēmieniem un dzen izmisumā tulkotājus – Амман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику. Москва, 1994. С. 49.

[10] Skat. par to: Teeuwen S. Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian. Paderborn, 1926; Braun R. „Deus Christianorum“. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullian. Paris, 1962. P. 547 – 554.

[11] Столяров А. Указ. Соч. С. 22.

[12] Rauch G. Der Einfluß der stoischen Philosophie auf die Lehrbildung Tertullians. Halle, 1890; Schelowsky G. Der Apologet Tertullianus in seinem Verhältnis zu der griechisch – römischen Philosophie. Leipzig, 1901; Братухин А. Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан // Тертуллиан. О душе. Пер. А. Братухина. Спб., 2004. С. 23сл; Столяров А. Указ. Соч. С. 29сл.

[13] Hagendahl H. Von Tertullian zu Cassiodor. Die Profane literarische Tradition in dem lateinischen christlichen Schrifttum // Studia Graeca et Latina Gothoburgensia. 1983. Vol. 44. S. 17f; ; Братухин А. Указ. Соч. С. 34слл.

[14] Skat.: Evans R. On the Problem of Church and Empire in Tertullian’s Apologeticum // Studia patristica. 1976. Vol. 14. P. 26; Братухин А. Указ. Соч. С. 10 – 20.

[15] Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С. 307сл.

[16] Turpat , lpp. 260, 263, 325, 369,502.

[17] Šajā sakarā ir vērts atzīmēt arī to, ka grieķu vārds “zināt” ( oida – “es zinu” ) gramatiski ir perfecta forma no vārda horaō – “es redzu”. Tādējādi, arī vispārināta zināšana, zināšana kā tāda ir saistīta ar redzēšanu, tātad, ar vizuālo pasaules uztveri.

[18] Skat.: Йегер В. Пайдейя. Т. 1. Москва, 2001. С. 20.

[19] ШпенглерО. Указ. Соч. С. 190.

[20] Skat. piemēram: Андреев Ю. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. Спб., 1999. С. 260 слл, 274сл.

[21] Сапронов П. Культурология. Спб., 1998. С.

[22] Андреев Ю.Turpat, lpp. 261.

[23] Protams, ir jāņem vērā arī tas, ka Tertulliāna laikā gan grieķu, gan romiešu kultūra atradās jau pagrimuma stadijā un kādreizējās vērtības bija zaudējušas savu aktualitāti un nozīmi, taču ir skaidrs, ka tik fundamentāla kultūras īpašība kā vizuālā pasaules uztvere nekur nevarēja pazust. Tā izpaudās arvien mazāk mākslā un arvien vairāk sadzīviskās ārišķībās, bet tieši tas arī bija svarīgi Tertulliānam, kurš šajā darbā risināja praktiskas, sadzīviskas problēmas.

[24] Šodien lielākā daļa kristiešu visās konfesijās ( atskaitot, varbūt, krievu pareizticīgo ) ir “piemirsusi” patiesību par divu pasauļu nesamierināmo pretrunīgumu ( naidīgumu ), ko lieliski zināja senie kristieši un par ko rakstīja apustulis: “…vai jūs nezināt, ka draudzība ar šo pasauli ir naids ar Dievu? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku” ( Jēk., 4, 4; autora tulkojums ).

KVINTS SEPTĪMIJS TERTULLIĀNS

“PAR SIEVIEŠU ROTĀJUMU”

( DE CULTU FEMINARUM )

Otrā grāmata. Fragmenti[1].

H. Tumana tulkojums.

I. 1. Dzīvā Dieva kalpones, manas māsas un līdzgaitnieces[2]! Kā viens no jums, kaut gan pēdējais no visiem, es kā brālis tomēr uzdrošinos uzrunāt jūs ar šiem vārdiem, nevis lai izceltu savu daiļrunību, bet gan pamudināts rūpēs par jūsu pestīšanu. Šī pestīšanas lieta, kas neattiecas tikai uz sievām, bet arī uz vīriem, pastāv īpašā šķīstības ievērošanā. Jo, tā kā mēs visi esam Dieva templis caur Svēto Garu, kas iemājo mūsos un mūs svētī, tad šī tempļa uzraugs un sargs ir šķīstība, kas nepieļauj, lai tajā ieietu kas nešķīsts[3] un profāns, lai Dievs, redzēdams savu mājokli apgānītu, aizvainots to nepamestu. 2. Taču tagad ir vajadzība runāt ne tikai par šķīstību, par kuru dievišķie priekšraksti, pamatojumi un izskaidrojumi ir pietiekoši skaidri, bet man jūs ir jāuzrunā par palikšanu tajā. Daudzas no jums _ _ _[4] kaut gan man pašam Dievs pārmestu vairāk par visiem _ _ _ vai vienkārši nezinādamas, vai drosmīgi izlikdamās uzvedas tā, it kā šķīstība sastāvētu tikai miesas nevainībā un izvairīšanās no izvirtības, it kā tai nebūtu nekā kopīga ar ārieni, – es šeit runāju par rotājumu un apģērba izkārtojumu. Bet viņas izrāda neatlaidīgus centienus vecajās rūpēs par izskatu un skaistumu, un šādu savu ārieni viņas lepni nes apkārtējai pasaulei tāpat kā pagānu sievas, kurām ir sveša izpratne par patieso šķīstību, jo nav nekā patiesa tajos, kas nepazīst Dievu, patiesības valdnieku un skolotāju. 3. Jo, ja arī varētu noticēt, ka starp pagāniem pastāv šķīstība, taču tomēr tā ir tik nepilnīga un nepietiekama, ka, ja arī viņa kaut kādā mērā stingri turētos dvēselē, tad apģērbā tomēr sevi atklāj un atraisa izlaidība, un atbilstoši pagānu būtībai tādā veidā tiek uzrādīta tieksme pēc tā, no kā izvairās. Un cik vispār viņu vidū ir tādu, kas, pat ja nevēlas patikt svešiem vīriešiem, atturas no sevis izmālēšanas, lai noraidītu kaislību? Taču šai te pagānu šķīstībai ir raksturīgi tas, ka, ja viņa neizdara pārkāpumu, tad tomēr vēlas to izdarīt, un, pat ja nevēlas, tad tomēr to nenoraida. Un kāds tur ir brīnums? Sliktas ir visas tās lietas, kas nav no Dieva. 4. Lai nu uzmanās viņas, kuras nevar sasniegt pilnīgu labumu, ka nepiejauc tam savam labajam arī ļaunumu, kas viegli var notikt. Jums no viņām ir jāatšķiras arējā izskatā tāpat, kā jūs no viņām atšķīrāties citās lietās, jo jums ir jābūt pilnīgām, tāpat kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs.

II. 1. Jums ir jāzina, ka šī pilnība, kas ir kristīga šķīstība, nozīmē to, ka jūs ne tikai nevarat kļūt par iekāres objektu, bet jums pat ir jānolād kaislība. Pirmkārt, ne jau no tīras sirds[5] nāk tieksme patikt ar mākslīgu izskaistinājumu palīdzību, jo mēs zinām, ka tas ir dabisks aicinājums uz iekāri un kaislību. Tad kādēļ tu atmodini tādu ļaunumu? Kādēļ tu citu aicini uz to, no kā tu pati pasludināji sevi brīvu? Otrkārt, nevajag vērt vaļā durvis kārdinājumu priekšā, kurus Dievs dažreiz no savējiem atvaira, bet kuri tomēr nepārtraukti darbojas un noteikti dvēseli vismaz samulsina ( spiritum scandalo permovent ). 2. Mums tomēr sava dzīve ir jāvada svēti un ticībā, tā, lai mēs būtu drošas un pārliecinātas[6] par savu sirdsapziņu[7], cerībā saglabāt to sevī, bet tomēr vēl iepriekš uz to nepaļaujoties. Jo tas, kas iepriekš paļaujas, tas mazāk baidās, kas mazāk baidās, tas mazāk sevi sargā, kas mazāk sevi sargā, tas vairāk tiek pakļauts briesmām. Bailes ir glābšanas pamats, bet pašpārliecinātība traucē bailēm…[8]

4. Kādēļ mums pakļaut briesmām tuvāko? Kādēļ mums būtu jāmodina viņā baudkārības kaisle? Ja reiz Kunga augstais likums soda ziņā neatšķir izvirtības darbu un iekāri uz to, tad es nedomāju, ka var palikt nesodīts tas, kas kļuvis citam par pazušanas cēloni. Jo viņš aizgāja bojā uzreiz, kad iedegās kaislē uz tavām formām un savā dvēselē viņš jau saņēma to, ko iekāroja, un tu esi kļuvusi par zobenu, kas viņu nokāva, un, ja no tieša grēka tu būtu brīva, tad tomēr no dusmām un soda tu neizbēgsi. Tāpat kā, ja kādā lauku īpašumā notiktu laupīšanas gadījums, tad šis noziegums īpašniekam neuzliek tiesisku atbildību, taču viņa muiža tiek apzīmogota ar negoda zīmi, caur to arī viņš pats tiek aptraipīts ar kaunu[9]. 5. Tad nu rotāsim sevi tā, lai citi ietu pazušanā! Bet kā tad būs ar bausli: “Iemīli savu tuvāko kā sevi pašu”?[10] Nav tā, ka Svētā Gara vēsts varētu attiekties un tikt pielietota tikai kādā vienā noteiktā gadījumā, nevis vispārīgi visos gadījumos. Tātad, kad mūsu pašu un citu labums tiek pakļauts briesmām caur visbīstamākajiem rotājumiem, tad jums ir jāzina, ka jums ne tikai ir jānoraida sadomāti un izsmalcināti izstrādāti izskaistinājumi, bet arī jūsu dabiskā skaistuma mirdzums jums ir jādzēš caur tā apsegšanu vai nerūpēšanos par to, jo tas izraisa apgrūtinājumu caur acīm ( ut proinde oculorum incursibus molestum ). 6. Jo, kaut gan skaistums pats par sevi nav nosodāms, jo viņš ir ķermeņa laime, dievišķs tēlniecisks pielikums[11], dvēseles labais apsegs, tad tomēr no tā ir jābaidās iespējamās skatītāju nesavaldības un pārestības dēļ, jo arī ticības tēvs Ābrahams bija nobijies par savas sievas Sāras, kuru viņš samelojot uzdeva par savu māsu un tādā veidā izvairījās no nelaimes[12], skaisto izskatu.

III. 1. Tad nu lai mums nav jābaidās no ārienes spožuma, lai tas nav nedz īpašniecēm smags, nedz arī apkārtējiem pazudinošs, nedz dzīvesbiedriem bīstams, lai tas nav kārdinājumiem atvērts un ar nejaucībām ( scandalis ) aplenkts! Pietiek jau ar to, ka Dieva kalponēm[13] šis spožums nav vajadzīgs. Jo kur ir šķīstība, tur skaistuma spožums ir lieks, jo ķermeņa spožuma auglis un pielietojums īstenībā ir izlaidība un greznība[14], un diez vai būtu iespējams savādāk spriest par šo ķermeņa skaistumu. Tās sievietes, kuras savu skaistumu un to, kas viņām ir dots, izpušķo, un to, kas nav dots, cenšas pielikt klāt, domā, ka ar šīm lietām viņas cenšas priekš sevis, bet īstenībā viņas cenšas priekš citiem. 2. Kāds varētu teikt: „Kā tad tā, vai tad mēs nedrīkstam, izvairoties no izvirtības un saglabājot tikumību, baudīt sava izskata cildinājumus un lepoties ar sava ķermeņa skaistumu?” Lai nu tas paliek tiem, kam sagādā prieku lepoties ar savu miesu! Taču mums nav jātiecas pēc slavas, jo slava ir ceļš uz pašpaaugstināšanos ( exaltatio ). Bet pašpaaugstināšanās neiet kopā ar pazemību un Dieva baušļiem. Tālāk, ja reiz ikviena slava ir tukša un bezjēdzīga, tad cik vairāk tā slava, kas sakņojas miesā, un cik ļoti tas attiecas tieši uz mums! Tātad, ja arī var lepoties ar kaut ko, tad mums ir jācenšas izpatikt tikai labajā garā nevis miesā, jo mēs esam garīgās pasaules ( spiritalium ) sekotāji. 3. Tajās lietās, kurās mēs darbojamies, tajās arī priecājamies, un slavu meklējam tur, kur ceram uz pestīšanu. Protams, kristietis varēs lepoties ar miesu, bet ar tādu miesu, kas tikusi norūdīta caur ciešanām Kristus dēļ, tādu, kurā tiks vainagots gars, nevis tādu, kas velk aiz sevis kāda jaunieša skatienus un nopūtas. Tātad, ja no visām pusēm raugoties, šis miesas skaistums jums nav vajadzīgs, būtu labi, ka tad, kad jums tā nav, jūs tam nepievērstu uzmanību, bet kad ir, jūs to nicinātu. Svēta sieviete, ja tā no dabas ir izskatīga, tad tomēr lai viņas skaistums nebūtu par pazušanas cēloni! Tad viņai vajadzētu nedz atrasties vīriešu uzmanības lokā, nedz arī būt pamanītai no viņiem[15].

IV. 1. Es uzrunāšu jūs arī tā it kā jūs būtu pagānietes, un runājot uz jums, došu pamācību, kas ir derīga gan pagāniem, gan vispār visiem: jums ir jāpatīk tikai saviem vīriem. Bet jūs patiksiet viņiem tikai par tik, par cik jūs nemēģināsiet patikt citiem. Esiet mierīgas, jūs svētīgās ( benedictae ), neviena sieva nav neglīta[16] savam vīram; viņa bija pietiekoši patīkama viņam gan rakstura, gan ķermeņa ziņā, kad tika izvēlēta par sievu.[17] Un nedomājiet, ka, ja jūs nerūpēsieties par savu ārējo izskaistinājumu, tad tam sekos jūsu vīru novēršanās no jums un naids. 2. Ikviens vīrs prasa no sievas tikumību un šķīstību, taču ticīgs[18] vīrs neprasa ķermeņa skaistumu, jo mēs neesam pārņemti no tām lietām, kuras pagāni uzskata par labām; arī pagānam ir aizdomas pret skaistumu tā sliktās reputācijas, kas tam ir pie pagāniem, dēļ, un kas mums liekas noziedzīga[19]. Tad kam tu kop savu skaistumu? Ja ticīgajam, tad viņš to neprasa, ja pagānam, tad viņš tam neuzticas. Kādēļ tad tu centies izpatikt tādam, kas tam neuzticas, vai arī tam, kas to nemaz neprasa?

V. 1. Viss teiktais ir vērsts ne uz to, lai pamudinātu jūs uz rupju un mežonīgu ārējo izskatu, un mēs neaicinām jūs par labām lietām uzskatīt netīrību un nekārtību, bet mērķis ir parādīt, kādā veidā, cik tālu un kā pareizi ir jārūpējas par savu ķermeni. Nav jāpārsniedz tās robežas, kuras pieprasa vienkārša un pietiekama tīrība un izskatīgums, nav jādara vairāk par to, kas ir tīkams Dievam. 2. Vainīgas pret Viņu ir tās, kuras ādu ieziež ar krēmiem, vaigus smērē ar sārtu krāsu, acis pagarina ar tušu. Protams, nepatīk viņām Dieva radītais tēls[20]; tādā veidā viņas atmasko pašas sevi un apsūdz visu lietu radītāju[21]. Jo viņas nosoda tad, kad uzlabo un papildina, un noteikti šie papildinājumi tiek ņemti no pretējā mākslinieka,[22] tas ir, no velna. 3. Kurš tad vēl varētu parādīt, kā mainīt ķermeņa izskatu, ja ne tas, kas ar ļaunumu ir izmainījis cilvēka garu? Nav šaubu, ka viņš tādā veidā ir izgudrojis līdzekļus, lai mūsos paceltu roku pret Dievu. 4. Kas mums piemīt no dzimšanas, tas ir Dieva darbs. Tas, kas tiek pievienots klāt, ir velna darbs. Cik noziedzīgi ir Dieva darbam pievienot sātana izgudrojumus! Mūsu kalpi neko neaizņemas no mūsu pretiniekiem; karavīri neko nevēlas no sava imperatora ienaidniekiem. Jo pieņemt kaut ko no tā, kas ir pretinieks kungam, kura rokās tu esi, nozīmē nodevību. Vai tad var kristietis pieņemt palīdzību no ļaunā? Nedomāju, ka šis vārds būtu tad viņam vairs piemērots. Jo viņš piederēs tam, kura mācību viņš tiecas apgūt. 5. Cik pretēji jūsu mācībai un jūsu solījumiem, cik apkaunojoši kristīgam vārdam ir ar izskaistinājumiem viltot sejas izskatu tiem, kam ir nozīmēta vienīgi vienkāršība, melot savā izskatā tiem, kam tas ir aizliegts valodā, tiekties pēc tā, kas nav atļauts tiem, kam ir pieteikta atturība un atteikšanās no svešā, nodarboties ar izskata viltojumu tiem, kam ir jātiecas pēc šķīstības! Vai jūs ticiet tam, svētīgās, ka jūs varēsiet turēt Dieva baušļus, ja neturat Viņa jums doto izskatu?

VI. 1. Es redzu, ka dažas arī matus krāso ar safrānu. Viņas kaunas no savas izcelsmes, ka nav dzimušas Germānijā vai Gallijā[23]. Tādā veidā mainot matu krāsu viņas maina dzimteni. Sliktu un vissliktāko zīmi viņas rāda ar savu ugunīgi spilgto galvu[24] un uzskata par izskaistinātu to, ko sasmērēja. 2. Tad arī jārēķinās ar matu izkrišanu, kurus dedzina šo līdzekļu spēks, un smadzeņu bojāšanos no visiem tiem šķidrumiem, kas pastāvīgi sakrājas, un tad vēl no matu vēdināšanas un žāvēšanas saules karstumā, kas tik ļoti tiem vajadzīgs[25]. Kas par skaistumu kopā ar kaitējumu? Kas par spožumu kopā ar netīrību? Kristiete liek sev safrānu uz galvas, kā uz altāra?[26] Jo viss tas, kas tiek lietots[27] nešķīstam garam, tas nav nedz labs, nedz derīgs, kā arī nav piemērots veselīgai un labai lietošanai, kurai ir paredzēta Dieva radība, jo tas var tikt uzskatīts par elkdievības ziedojumu…

IX. 1. Tātad, kas attiecas uz apģērbu un citām jūsu ārējo izskatu apgrūtinošām lietām, tad jums par to ir jārūpējas tādā veidā, ka jānoraida un jāatmet tie pārlieku daudzie izskaistinājuma līdzekļi. Jo ko jums līdz sejā rādīt godīgu, sakārtotu un vienkāršu izskatu, kas atbilst dievišķajai mācībai, taču citas ķermeņa daļas piepildīt ar bezjēdzīgām greznības un spožuma lietām? 2. Ir viegli saprast, cik ļoti šis spožums veicina izvirtīgas greznības darbu un cik ļoti tas traucē mūsu mācības sludinātajai šķīstībai, jo rūpes par smukumu apkauno dabisko skaistumu ( gratiam ) sabiedrības priekšā[28]. Ir jau tiktāl, ka bez šiem uzbudinošajiem līdzekļiem dabisko skaistumu uzskata par nesmuku, it kā tas būtu atbruņots un nogrimis kā kuģis vētras laikā[29]; turpretī, ja trūkst šis ārējais izskats ( forma ), tad palīglīdzekļi, tā teikt, ar saviem spēkiem palīdz izveidot iztrūkstošo smukumu. 3. Arī pat tās, kuras jau ir sasniegušas atpūtas vecumu un iegājušas pieticības ostā,[30] aizraujas ar rotājumu spilgtumu un spožumu un savās kaislībās zaudē mieru, visai nopietni cenzdamās ar tērpiem un rotājumiem atsvērt vecuma aukstumu. 4. Tātad, svētīgās, vispirms jau nepieļaujiet jūsos līdzību ar pavedinātājiem un izvirtuļiem drēbēs un rotājumos; un tad, ja kādai savas bagātības, izcelsmes, vai iepriekšēja goda apsvērumi pieprasa svinīgu uzstāšanās veidu un izskatu, tad, sekojot saprātam, parūpējieties par to, lai ievērotu mēru šāda veida lietās, lai, aizbildinoties ar nepieciešamību, netiktu atlaisti vaļā visi groži[31] un atraisīta nevaldāma patvaļa. 5. Tik tiešām, kā jūs varēsiet īstenot pazemību, kas mums kristiešiem, ir pasludināta par pienākumu, ja nesamazināsiet jūsu bagātību un izsmalcinājumu ( elegantiarum ) pielietojumu, kas tikai rada godkārību? Godkārība taču ir pieradusi paaugstināties, nevis pazemināties[32]…

XI. … 3. Jo tik tiešām, dažas mēdz teikt: “Baidāmies, ka netiktu zaimots Dieva vārds mūsos, ja mēs atteiksimies no iepriekšējiem apģērbiem un rotājumiem”. Tad neatteiksimies arī no iepriekšējiem netikumiem, saglabāsim gan tos pašus ieradumus, gan ārējo izskatu: tad pagāni nezaimos Dieva vārdu. Tā nu gan būs liela zaimošana, ja par kādu teiks: “kopš viņa kļuvusi par kristieti, viņa staigā trūcīgāk ģērbusies”! Vai tiešām tu baidies izskatīties trūcīgāk pēc tam, kad esi kļuvusi bagātāka, un nekārtīgāka pēc tam, kad esi kļuvusi sakārtotāka? Vai pagāniem, vai Dievam ir jācenšas izpatikt kristiešiem?

XII. 1. Tādēļ mums ir jācenšas, lai mēs nekļūtu par pamatotas zaimošanas cēloni. Un cik tad lielākas zaimošanas cienīgas esat jūs, kas tiek sauktas par šķīstības priesterienēm, kad jūs staigājat sapucētas un sakrāsotas kā izvirtules! Un kas tad ir savādāks tiem nelaimīgajiem sabiedriskās iekāres upuriem?[33] Tām, kuras agrāk tika savaldītas ar likumiem, lai viņas atšķirtos no cienījamām precētām sievietēm un viņu apģērbiem un rotājumiem[34], un kuras tagad šī laika samaitātība[35], kas katru dienu pieaug, ir novienādojusi ar cienījamākajām dāmām pat jau tiktāl, ka viņas var sajaukt un neatšķirt vienu no otras. 2. Kaut gan tas, ka ārējā izskata izlaidība vienmēr ir saistīta ar ķermeņa izvirtību un izriet no tā, par to saka arī Svētie Raksti. Tā stiprā pilsēta, kas sēž uz septiņiem pakalniem un daudziem ūdeņiem, kura ir pelnījusi netikles vārdu no Kunga[36], kādā apģērbā ietērpta viņa tika nosaukta? Patiesi, sēž viņa purpurā un sarkanā tērpā, zeltā un dārgakmeņos. Cik nolādēti ir tie priekšmeti, bez kuriem nevar aprakstīt nolādētu un prostituētu sievieti! 3. Un tā slavenā Tamāra, kas bija sevi izkrāsojusi un izgreznojusi, tādēļ likās Jūdam aizdomīga, un, kaut gan viņa sēdēja apslēpdama seju zem pārklāja, ar apģērba kvalitāti viņa notēloja ielasmeitu, tā ka viņš sagribēja viņu, un pārliecināja un vienojās ar viņu par šo lietu[37]. Tādēļ no tā mums ir jāmācas būt visādā ziņā tālredzīgiem un uzmanīgiem pret šīm lietām un ar savu izskatu neizraisīt aizdomas par savu netiklību. Kādēļ tad ir tīrā prāta nevainība, ja cits to aptraipa ar aizdomām? Kādēļ lai pret mani rodas cerība uz to, no kā es izvairos? Kāpēc lai mans apģērbs nevarētu ziņot par maniem tikumiem, lai mans gars netiktu caur ausīm aizvainots ar nešķīstības aizdomām? Lai top atļauts likties šķīstai, bet nav atļauts likties nešķīstai.

XIII. 1. Kāda no jums, var gadīties, teiks tā: “man nav vajadzīgs cilvēku atbalsts, es nemeklēju liecību no cilvēkiem. Dievs ir manas sirds pazinējs”[38]. To mēs visi zinām, taču atcerēsimies arī to, ko tas pats Dievs saka par šo lietu caur apustuli: “Jūsu krietnums lai kļūst redzams cilvēkiem”[39]. Vai ne tādēļ, lai ļaunumam nebūtu nekādas piekļuves pie jums un lai jūs būtu piemērs un liecība ļaunajiem? Un ko nozīmē vārdi: “Lai spīd jūsu darbi”? Vai arī kādēļ Kungs nosauca mūs par zemes gaismu[40]? 2. Ja tu savu lukturi būsi apslēpis zem pūra, atstājot visus tumsā[41], tad neizbēgami daudzi tev to pārmetīs. Lūk, kas padara mūs par pasaules gaismekļiem, tas ir, protams, mūsu labums[42]. Taču labums, par cik tas ir patiess un pilnīgs, nemīl tumsu un priecājas, kad top redzams un gavilē par to, ka top zināms. 3. Kristīgai šķīstībai nepietiek tikai būt, tai jābūt arī redzamai. Tai jābūt tik lielā daudzumā, lai tā izstarotu no dvēseles uz apģērbu un no sirdsapziņas uz ārējo izskatu, lai tā uzraudzītu visu savu ārpusi līdzīgi kā mājas iedzīvi, lai ārējais un iekšējais savienotos kopā mūžīgai ticības saglabāšanai. Un ir jāiznīcina visa izlaidība un greznība, kas ar savu maigumu un vājumu var padarīt vārgu[43] ticības krietnumu. 4. Jo es nezinu, vai roka, kas ir pieradusi pie aprocēm, spēs izturēt važu smagumu[44]; nezinu, vai kāja, kas ir pieradusi pie tīkamiem apsējiem, spēs panest siešanu ar virvēm; baidos, ka kakls, kas ir apņemts ar pērlēm un smaragdiem, nespēs palikt sevi zem bendes zobena. 5. Tādēļ, svētīgās, domāsim par tām smagākajām lietām, un tad mēs tās nesajutīsim; atstāsim priekus un tad mēs neskumsim pēc tiem; būsim gatavas jebkuram uzbrukumam, neturot īpašumā nekā tāda, ko mēs baidītos pazaudēt[45]. Tās ir mūsu cerības važas. Atmetīsim šīs zemes rotaslietas, ja vēlamies debesu rotas. 6. Nemīliet zeltu, kura dēļ tika izdarīti pirmie Izraēla tautas pārkāpumi[46]. Jums klājas neieredzēt to, kas pazudināja jūdus, to, ko viņi pielūdza, novērsušies no Dieva. Arī tagad zelts ir uguns barība. Tomēr, kristiešu laiki vienmēr, un tagad visvairāk, iet cauri ne zeltam, bet dzelzij[47]: jau tiek gatavotas mocekļu mantijas, eņģeļi jau tur tās rokās un gaida. 7. Tad nu dodieties uz priekšu, izrotātas ar praviešu un apustuļu rotām un skaistumu, paņemot no vienkāršības baltumu, no šķīstības – sārtumu[48], izrotājot acis ar kautrīgumu un lūpas ar klusēšanu, ieliekot ausīs Dieva vārdu, un kakliem uzliekot virsū Kristus jūgu. Galvas pielieciet savu vīru priekšā un tapsiet pietiekoši izgreznotas[49]; rokas aizņemiet ar vilnas aušanu[50], kājas turiet mājās un tad jūs būsiet vairāk tīkamas, nekā zelta dēļ. Ieģērbiet sevi godīguma zīdā, svētuma smalkajā audeklā[51] un šķīstības purpurā. Tādā veidā izrotātas jūs mīlēs Dievs.

[1] Tulkojums veidots pēc iespējas tuvāk oriģināla stilam, ritmam un domas gājumam.

[2] Šeit stāv vārds conservae – burtiski: “līdzinieces nebrīvē”, “līdzkalpones”.

[3] “Nešķīsts”- immundus – burtiski: “tas, kas pasaulē”.

[4] Teksts ir bojāts, bet ir skaidrs, ka šajā vietā Tertulliāns atvainojas par pārmetumiem, kurus viņš grasās izteikt.

[5] Šeit stāv vārds conscientia, kuru var tulkot kā “apziņa”, “pārliecība” un, protams, “sirdsapziņa”.

[6] Interesants paņēmiens: Tertulliāns šeit lieto darbības vārdus pirmā personā daudzskaitlī ( “mēs” ), un attiecīgie lietvārdi stāv sieviešu dzimtē daudzskaitlī – tādā veidā viņš uzrunā savu auditorija kā viena no tām sievietēm, kurām ir veltīta viņa runa.

[7] Šajā vietā arī stāv vārds conscientia.

[8] Tālāk seko Tertulliāna pārdomas par piesardzības nepieciešamību garīgajā dzīvē, kas šeit tiek izlaistas. Pēc tam viņš atgriežas pie iesāktās tēmas par to, cik bīstami un garīgi nepareizi ir sievietēm izraisīt vīriešos kārdinājumu ar saviem greznajiem tērpiem un izskaistināto ārieni.

[9] Šajā vietā par piemēru tiek stādīta tā laika tiesiskā situācija – pēc likuma saimnieks nenes juridisku atbildību par to, ka viņa zemē ir notikusi laupīšana, taču viņš pats savas vainas dēļ iemanto sliktu slavu un negodu, jo nav bijis piesardzīgs un nav parūpējies par drošību. Tā arī sieviete, kas, pēc Tertulliāna domām, ar savu ārieni izraisa svešā vīrietī baudkārības kaisli, juridiski nav vainīga, jo nav pārkāpusi bausli, bet morāliski nes atbildību par to, ka iegrūda šo vīrieti grēcīgā stāvoklī.

[10] Math. 22, 39.

[11] “Tēlniecisks pielikums” ( plasticae accessio ) – šeit ir redzams, ka Tertulliāns, būdams antīkās kultūras cilvēks, lieto šai kultūrai raksturīgu tēlu, kad skaists ķermenis tiek stādīts priekšā kā skaists tēls / skulptūra. Savā ziņā šī vieta var kalpot par labu pierādījumu senajai domai ( kuru aktīvi pauda, piemēram, Osvalds Špenglers ) par antīkās kultūras izteikti tēlniecisko / plastisko pasaules uztveri, kas ļauj runāt par šīs kultūras tēlnieciskumu kā par galveno raksturojošo pazīmi.

[12] Gen. 12, 15, 20, 2.

[13] Tekstā stāv angelis Dei ( “Dieva eņģeļiem” ) un tā ir atstājis savā angļu tulkojumā S. Thelwall ( Angels of God ). Taču, ņemot vērā, ka saturiski šeit nav nekāds sakars ar eņģeļiem, var piekrist La Cerda un H. Kellner’a konjektūrai: ancillis Dei – “Dieva kalponēm”. Krievu Baznīcas tulkojumā ir piedāvāts semantiski tuvs variants: “Kristus līgavām”.

[14] Ar šiem diviem vārdiem ( „izlaidība” un “greznība” ) es nolēmu šeit iztulkot vārdu luxuria, lai pēc iespējas pilnīgāk atspoguļotu to iespējamo jēgu, kuru Tertulliāns ir ielicis šajā vārdā dotajā kontekstā.

[15] Tas atgādina klasisku grieķu un romiešu priekšstatu par sievu / mājsaimnieci – viņai jābūt tik nemanāmai, lai neviens svešs vīrietis nevarētu pateikt par viņu neko sliktu un arī neko labu.

[16] “Neglīta” – deformis. Ja šo vārdu tulkotu burtiski, tad sanāktu – „tā, kurai nav formas, izskata“. Šī etimoloģija atkal uzrāda antīkas kultūras orientāciju uz telpisku tēlu ( „formu“ ).

[17] Šī ir ļoti zīmīga vieta, kas apgāž mūsdienu ideoloģizēto un tādēļ tik ļoti popularizēto viedokli, ka senie romieši tāpat kā senie grieķi precējās tikai formāla pienākuma dēļ un savas sievas arī uzskatīja par pienākumu, bet mīlēja vai nu hetēras, vai zēnus. Šī vieta tāpat kā arī daudzas citas mūsdienās tik nepopulāras un tādēļ noklusētas vietas antīkajā literatūrā pierāda, ka senie grieķi un romieši bija tomēr normāli cilvēki un kā normu viņi pazina ne tikai mīlestību starp dzimumiem, bet arī mīlestību starp laulātajiem draugiem (grieķu materiāls par šo tēmu ir apkopots avotu krājumā: Tumans H. Cilvēks, vara un politika senajā Grieķijā Rīga, 2004, lpp. 217 – 244. ). Pat vairāk, šeit Tertulliāns sniedz nepārprotamu liecību tam, ka precoties romieši domāja par savām simpātijām un jūtām pret savu izredzēto.

[18] „Ticīgais“ šeit un turpmāk nozīmē „kristietis“.

[19] Vācu tulkotājs H. Kellners uzskata, ka šeit ir domātas edipiskas seksuālas izdarības ( incests ar māti ), taču man liekas, ka Tertulliāns šeit runā par sieviešu skaistuma kārdinošo un uz noziegumiem pamudinošo lomu antīkajā mitoloģijā un dzīvē (cik daudz noziegumu antīkajā mitoloģijā un dzīvē tika izdarīti mīlas kaislības dēļ!).

[20] “Dieva radītais tēls” – tekstā ir: plastica Dei. Plastica ir grieķu izcelsmes vārds un norāda uz tēlniecību ( gr. plastikē nozīmē “tēlniecības māksla”, “skulptūra”, vārds plastēs – “tēlotājs”, “tēlnieks” ). Tātad, šis vārda lietojums stāda priekšā Dievu kā tēlnieku, kas radīja cilvēku – skulptūru. Tas vēlreiz demonstrē antīkās kultūras plastisko, tēlniecisko uztveres veidu.

[21] Šeit stāv vārds artifex, ko var tulkot arī kā “mākslinieks”.

[22] Ab adversario artifice – var tulkot arī kā “no konkurējoša mākslinieka”.

[23] Ļoti interesanta Tertulliāna replika, kas liecina par to, ka viņa laika Romā, pateicoties ilgstošam daudzu tautu sajaukšanās procesam, ir mainījusies dominējošā matu krāsa no gaišas uz tumšu, kā arī par to, ka ideāls joprojām ir palicis vecais, Eiropas āriešiem raksturīgais – gaišo matu ideāls. Šis ideāls ir sastopams jau Homēra eposā – tur skaistākās sievietes – Helēna, Nausikāja, Kalipso, Circeja – visas ir gaišas un “zeltmatainas” ( Od., VI, 101; VII, 186sqq, 246, 255; XII, 150 ). Tajās pāris reizēs, kad Homērs pievērš uzmanību vīriešu matiem, tie arī izrādās zeltaini, kā piemēram, Menelajam ( Od., IV, 304 ) un Odisejam ( Od., XIII, 431 ). Tātad, arī vīriešu ideāls bija apveltīts ar gaišiem matiem. Acīmredzot, arī Tertulliāna laika Romā šis ideāls palika vēl spēkā un gaišmatainas sievietes vīriešiem likās vispievilcīgākās. Principā tas ir klasiskais sievišķības un maiguma ideāls, kas visos laikos iedvesmoja Eiropas iedzīvotājus un kas daudzu eiropiešu apziņā ( drīzāk jau zemapziņā ) saglabā savu nozīmi arī mūsdienās, pat neskatoties uz to, ka šodienas masu kultūrā tas tiek intensīvi apkarots ( anekdotes par blondīnēm; agresīvas un ciniskas brunetes tēla popularizācija, kura funkcija ir sagraut sievišķības asociāciju ar maigumu, ko iemieso sevī blondīnes gaišais tēls, mantots vēl no tradicionālās kultūras laikiem ).

[24] Acīmredzot, šeit ir apslēpts mājiens uz elles ugunīm, par ko it kā pareģo ( ne velti šajā vietā stāv vārds auspicari – “pareģot” ) šo sieviešu ugunīgi sārti mati.

[25] Krāsojot matus romiešu sievietes vispirms iesmērēja tos ar speciāliem šķidrumiem un pēc tam stundām ilgi žāvēja saulē, tādā veida matus balinot.

[26] Senie grieķi un romieši uz altāriem ziedoja saviem dieviem dažādas smaržvielas un eļļas , kā arī kvēpināja.

[27] Šeit stāv vārds excremare – “dedzināt”. Tas norāda uz upuru dedzināšanu, kas tika praktizēta tā laika kultos.

[28] Šeit stāv vārds prostituere, kas nozīmē arī „izstādīt priekšā izvirtības dēļ”.

[29] “Nogrimis kā kuģis vētras laikā” – tipisks Tertulliāna tēlains izteiciens. Šajā vietā tekstā stāv vārds naufragus – “cietis jūras katastrofā”, “nogrimis kuģis”.

[30] Latīniski tas skan vēl izteiksmīgāk – et in portum modestiae subductas. Burtiski tulkojot tas būtu tā: “un izvilktas krastā ( subductas ) pieticības ostā”. Parasta izmēra romiešu kuģi mūsu izpratnē būtu lielas laivas un tāpēc tad, kad kuģis piestāja kaut kur uz ilgāku laiku vai pavisam, tas tika izvilkts krastā.

[31] Tekstā stāv vārds habenas, t.i., “groži”, “iemaukti”, ar ko šeit ir jāsaprot mācības uzliktie ierobežojumi.

[32] Viens no svarīgākajiem kristīgajiem tikumiem ir pazemība, tādēļ Tertulliāns īpaši pasvītro, ka godkārība ir pretrunā ar to un ved cilvēku uz pašpaaugstināšanos.

[33] Par sabiedriskās iekāres upuriem Tertulliāns konsekventi sauc prostitūtas.

[34] Senajā Romā kā arī daudzām citām tautām gan senajos laikos, gan viduslaikos pastāvēja likumi, kas noteica prostitūtu ārējo izskatu tā, lai viņas vizuāli atšķirtos no cienījamām sievietēm.

[35] “Šī laika samaitātība” ( saeculi improbitas ) – klasisks, antīkai kristietībai ļoti raksturīgs pretnostatījums starp šo samaitāto laikmetu ( saeculum ) un Dieva pasauli ( aeternum, jeb vēlāk – Civitas Dei sv. Augustīna sniegumā ).

[36] Apok., 17, 1 – 4.

[37] Gen. 38, 13 – 18.

[38] 1. Reg. 16, 7.

[39] Philip. 4, 5.

[40] Math. 5, 14.

[41] Sal.: Math. 5, 15.

[42] “Mūsu labums” – bona. Šo vārdu var tulkot gan kā “labas īpašības”, gan kā “labie darbi”. Iespējams, ka tieši šajā vietā kontekstam vairāk atbilst tulkojums “labie darbi”.

[43] “Padarīt vārgu” – effeminari. Interesanta ir šī vārda etimoloģija, – burtiski tas nozīmē “padarīt sievišķu”, – un pielietojums, – ar šo “sievišķošanu” romieši parasti apzīmēja dvēseles vārgumu un gara vājumu. Tā piemēram, Cēzars, savā slavenajā Gallijas aprakstā atzīmē, ka visdrosmīgākie no visiem galliem ir beļģi, jo “… ļoti reti pie viņiem ierodas tirgotāji un piegādā viņiem tās preces, kuras padara dvēseles vājas un sievišķīgas / mazdūšīgas ( ( ea, quae ad effeminandos animos pertinent ) Caes. De bello Gall. , I, 1, 2 ).

[44] Tertulliāns atgādina par kristiešu vajāšanu pieredzi, kura katru brīdi var atkārtoties un kurai kristiešiem jābūt gataviem.

[45] Aicinājums atbrīvoties no greznības un piesaistes materiālajai pasaulei vispār nebija jauns tā laika Romā – to sludināja filozofi – kiniķi un stoiķi; aicinājums vienmēr būt gataviem jebkuram pārbaudījumam arī bija labi pazīstams – tas bija viens no stoicisma mācības būtiskākajiem aspektiem . Tātad, šīs bija pazīstamas lietas un nevarēja šokēt tā laika cilvēkus, taču Tertulliāns piešķīra tam visam jaunu motivāciju, kas balstās kristīgā saturā.

[46] Skat.: Exod., 32, 2, 26.

[47] Šeit Tertulliāns lieto visiem saviem laikabiedriem pazīstamu mītu par pieciem, pakāpeniski degradējošiem laikmetiem cilvēces vēsturē – zelta, sudraba, vara, bronzas un dzelzs. Ja zelta laikmetu raksturo pārticība, harmonija un miers, tad dzelzs laikmets nes sev līdzi vardarbību, netaisnību un postu ( skat.: Hes. Erga, 90 – 201 ). Tātad, Tertulliāns apgalvo, ka kristieši vienmēr dzīvo dzelzs laikmetā, kur viņi tiek apkaroti no naidīgās pasaules.

[48] Vārds pudicitia ( “šķīstība” ) nozīmē arī „kautrīgums“. Tātad, sārtums, kas jāņem no šķīstības, ir kautrības krāsa, kas rodas cilvēkam nosarkstot.

[49] Šeit rodas acīmredzamas asociācijas ar klasisko seno ebreju, grieķu un romiešu sievietes ideālu. Šo ideālo sievieti raksturo šķīstība, mājsaimnieces tikumi un paklausība ( skat., piemēram: Xen. Oec. 7, 9; latviski: Tumans H. Cilvēks, vara un politika… lpp. 235 – 242. ). Tertulliāns šo dabisko ideālu pamato un iesakņo kristīgajos tikumos.

[50] Seno romiešu un grieķu ideālās sievas ideāls nodarbošanās veids bija tieši vilnas aušana.

[51] Konkrēti, šis audums nosaukts par bisonu ( byssino ) – t.i., ļoti smalks un dārgs lina audums.